二○一三年 一月七日 星期一

費利斯刷牙,接著刷另一副牙──他的假牙,刷完後塞進嘴裡。儘管他上了一層粉紅色的假牙黏著劑,假牙仍不太牢,或許是他的嘴萎縮了。他露出一抹笑──假笑,皮笑肉不笑,嘴笑心不笑,但誰會知道?

換做從前,他會打電話跟牙醫預約門診,然後就能坐上那舒適奢華的人造皮革椅,看那張神情關切、散發薄荷漱口水味道的臉湊上來,那雙技術精良的手揮舞著光潔閃亮的器械。就像開車進廠保養一樣。他們可能還會奉上耳機音樂,和讓他陷入半昏睡的藥丸。

但現在他負擔不起那種專業診療。他的牙醫保險很廉價,因此只能任這口爛牙擺布。太慘了,因為他近在眼前的終場表演還真需要這種事來湊一腳──假牙災難。偶們的狂歡一場已揍收,偶們仄些演員……假使這事真的發生,他的屈辱便登峰造極了,一想到此,他簡直要羞紅到肺葉裡。倘若文字未臻完美,音調不夠精確,聲音的調變稍有更改,魔咒便會失效;觀眾會開始在座位上扭動、咳嗽,在中場休息時走人。那就跟死沒兩樣。

「啊咿嗚欸喔──」他對著廚房水槽前那面沾滿牙膏汙痕的鏡子發聲。他皺起眉頭,突出下巴,然後齜牙一笑──像一頭給逼到絕境的黑猩猩似的咧嘴笑,夾帶著憤怒、威脅和頹喪。

他何以淪落至此呢。多洩氣,多落魄,靠這口氣湊合撐著,棲身在這小破房子,放逐到這與世隔絕的遺忘之境。而東尼,那個自吹自擂、裝腔作勢的狗屎王八蛋,卻能跟些大人物晃來晃去,暢飲香檳,飽啖魚子醬、雲雀舌和烤乳豬,出席各種盛會,沉浸在他那些隨從、那些僕人、那些馬屁精的愛慕之中……

他們從前都是跟在費利斯身邊的馬屁精。

他耿耿於懷,哀怨鬱積,意圖報復。真希望……

夠了。抬頭挺胸。他對那灰髮斑斑的鏡中人下令。忍著點。他不用眼睛看也知道自己開始有啤酒肚了。或許他該弄個束腹。

別管了!縮小腹!還有事情要做呢,有陰謀要策畫,有騙局要設計,有壞人要唬弄!吃葡萄不吐葡萄皮,不吃葡萄倒吐葡萄皮。風吹灰堆灰亂飛,灰飛花上花堆灰。藍藍藍天天連海,藍藍大海海連天。

看吧,一個字也沒錯。

他還是沒問題的,他還是能排除萬難,大功告成。要先把他們迷到褲子都掉了(倒不是他想看那景象),讓他們稱奇叫絕,就像他對他那班演員說的:我們來大顯神威吧!

讓那傢伙只能吞下去,那算計、扭曲的混帳東西──東尼。

* * *

那算計、扭曲的混帳東西東尼,是費利斯自己養出來的禍害,或者說幾乎是他自己的錯。過去十二年來,他常這麼責怪自己。他給了東尼太大的職權,怠於監督,沒有常睜大眼睛在東尼那穿著細條紋西裝、襯著肩墊、俐落有型的背後盯著。任哪一個有點頭腦、長了耳朵的人都該留意那種種跡象,他卻沒有,更慘的是,東尼心腸歹毒,趨炎附勢,阿諛奉承,為求權力不擇手段,他卻滿心信任,中了東尼那些招:這件雜事交給我吧;那件事分派下來吧;就我幫你去一趟吧。他真是傻子。

唯一的藉口就是他悲痛傷神,無暇顧及。那時他的獨生女剛死,而且過程那樣可怕,要是他當時能──要是他當時能不要──要是他當時知道……

不,現在想起那件事仍然太過痛苦,別想了吧,他一邊對自己說,一邊扣上襯衫釦子。別想,假裝那只是電影情節。

就算那件不能想的事沒發生,他很可能照樣被埋伏突襲。他已經養成習慣將演出的雜事交由東尼處理,因為費利斯可是藝術總監呀,東尼總這麼提醒他,而且他可是呼風喚雨的人物,至少戲評都是這麼寫的,因此他的心思應該在更崇高的目標上。

而他確實把心思放在更崇高的目標。那就是營造出誘人絕美、引人驚嘆、最富新意、超凡神聖的劇場經驗,將標準拉得像摘月一樣高,在每齣戲裡營造出令人永生難忘的體驗。要讓眾人集體倒抽口氣、集體嘆息,要讓觀眾在散場時如醉初醒、步伐踉蹌,要讓「馬開希魏格戲劇節」成為其他戲劇節的標竿。

這些目標談何容易。

為達目標,費利斯想方設法拐來一整支最能幹的幕後團隊,他僱用最好的人,鼓舞最好的人,或者說他所能負擔最好的人。他親自挑選所有技術高手──燈光設計師、音響操作員,他挖來當代最富聲望的場景和戲服設計師,能說服的人都找來了。他務求網羅所有一時之選。

因此他需要錢。

而錢就讓東尼去找。那是次要的事嘛──錢不過是達到目標的手段,目標本身才是超凡絕倫的大事,這點他們兩個有共識。費利斯是騰雲駕霧的魔法師,東尼則是腳踏實地的勤務工兼守財奴,考量他倆各自的長才,這似乎是很恰當的分工,東尼自己也說,各司其職,如魚得水呀。

白痴,如今費利斯痛斥自己。他當年真是無知。至於什麼呼風喚雨,招風惹雨久了總要出問題,風裡來雨裡去,一不小心就成了落湯雞。

東尼迫不及待想替費利斯分擔他厭惡的種種例行公事,好比出席雞尾酒會、討好贊助商和金主、跟董事會的人親近,或是從各個公家層級順利弄到補助金,以及撰寫有效的報告。按照東尼的說法,這樣一來,費利斯就能將全副心力投入真正重要的事,好比他那些敏銳深刻的腳本筆記、走在時代尖端的燈光設計,或他那些巧妙的金蔥紙屑雨應該灑落的準確時間點。

當然,還有他的執導。費利斯每季總會安排一兩齣自己執導的戲,偶爾出現嚮往的角色,他還會擔綱演出,像凱撒大帝、馬克白、李爾王,或泰特斯.安特洛尼克斯。他這些角色,個個大獲全勝!

他的每一齣戲也是!

或者說是在戲評之間大獲全勝,至於戲迷甚至金主則不時發發牢騷。他們會抱怨,《泰特斯》裡將軍的女兒拉維妮亞幾近全裸、鮮血直流,寫實得令人不舒服,儘管如費利斯點出的,這不過是忠於文本罷了。或者為何《沉珠記》不用帆船和異國布景,卻用太空船和外太空場景呢?還有為什麼用螳螂頭來呈現月亮女神阿耳忒彌斯?儘管費利斯曾對董事會辯駁:你們仔細想想,會發現這安排十分貼切啊。又好比《冬天的故事》裡的赫邁歐妮竟以吸血鬼之姿復活,演出時噓聲四起,而費利斯開懷得很:效果多好!誰做成這樣子過?有噓聲就是有生命!

這些刺激行為、奇思怪想和豐功偉業都出自從前的費利斯,在在是興高采烈的歡騰之舉。然而到了東尼反叛前夕,他的生活變了,變得灰暗,一切發生得迅雷不及掩耳。哀號,哀號,哀號吧⋯⋯

但他無法哀號出聲。

妻子娜狄亞是最先離開他的人,當時他倆才新婚一年。他晚婚,且這場婚姻來得出乎意料:他沒想過自己竟能那樣愛一個人。他才正開始發現妻子的好,才開始真正了解她的時候,她便死於產後一發不可收拾的葡萄球菌感染;儘管現代醫療進步,這種事仍不免發生。至今他仍試圖回憶她的模樣,使她在腦中栩栩如生,但一年年過去,她終究輕巧地離開了他,如一張陳年的拍立得相片逐漸褪色,如今她只剩下一個模糊的輪廓,讓他以憂傷填滿。

因此他獨自面對新生的女兒米蘭達。一個喪母的女嬰,有個鍾愛她的中年父親。因為有她,費利斯的生活才不致徹底失序,他盡可能振作,成效不彰,但他終究撐了過來。當然,他僱了幫手──他需要一些女性幫忙,因為他對嬰兒照護的實務一無所知,而且因為工作的緣故,他也無法成天陪在米蘭達左右。但他將全部閒暇時間拿來陪伴女兒,儘管他閒暇的時候也不多。

她打從一出生就令他著迷。他俯身看著她,驚嘆不已,多麼完美呀,她的手指、她的腳趾,她的眼眸!教人看了歡喜!他甚至等她一會走路,就帶她進了劇場,而她多麼聰明,她就坐在那兒,將一切看進眼裡,不會扭來扭去,不會無聊,絲毫不像未滿兩歲的小童。他還計畫著:等她再大一點,他們父女倆可以一起旅行,他要帶她看這個世界,他想教她好多東西。但接著,就在她三歲那年⋯⋯

她高燒不退。腦膜炎。幫忙的女人們設法聯繫他,但他當時在排演,規定很嚴格,不得中斷,她們不知該如何是好。等他終於到家,迎接他的是她們發狂的淚水,他們隨即驅車直奔醫院,但已經太遲,來不及了。

幾個醫生做盡一切能做的事:說盡陳腔濫調,用盡大小藉口。但全都不管用,然後她就走了,就像從前人說的,與世長辭,但辭了到哪去呢?她不可能直接從這宇宙間消失,他拒絕相信。

莎翁筆下一個個痛失的愛女,其中有些能失而復得。為什麼他的米蘭達不能?

憂傷至此,何以為繼?這憂傷就像一朵巨大的黑雲,在地平線上沸滾。不,像一場暴風雪。不,他無法以語言描述。他無法直接面對,他必須將之轉化,或至少包裹起來。

喪禮後,那小得可憐的棺材入土之後,他全心投入《暴風雨》。即便那時,他也知道自己是在逃避,但那同時也是一種輪迴轉世。

劇中同名的「米蘭達」會成為他尚未失去的女兒。她會是個守護小天使,與被放逐的父親一起乘著進水的破船航行在暗黑汪洋上,為他打氣;她不會死,她會長成亭亭玉立的少女。在現實生活中不可得的東西,至少他能在藝術中窺見,儘管僅是驚鴻一瞥,轉瞬即逝。

這個他以意念回魂轉生的米蘭達,他要為她量身打造一切。他要超越自己過去表演及執導的能力,挑戰極限,再造真實。他那些努力帶著一種過分激動的拚命,但舉凡最卓越的藝術,核心不都是拚命的精神嗎?藝術不就是挑戰死神嗎?不就是臨著深淵、比出一根桀驁不馴的中指嗎?

他的米蘭達將超群絕倫。她應該要是個野丫頭,這理所當然,她歷經海難,在小島上跑跳了十二個寒暑,而且她應該是光腳,畢竟她哪來的鞋穿呢?她想必有一雙靴子似的腳底。

在一番精疲力竭的搜尋後,那些徒有青春和美貌的人選他都看不上眼,最後他挑了一位退役的前兒童體操選手。她曾一路過關斬將,在北美洲錦標賽奪得銀牌,接著獲加拿大國家戲劇學院錄取,是個強健精瘦、筋骨柔軟的小人兒,正值含苞待放的年紀,名叫安瑪莉.格陵蘭。她是如此積極、活力四射,剛滿十六歲,沒受過什麼戲劇訓練,但費利斯知道能在她身上激發出他想看到的一面,那令人耳目一新的演出甚至不是表演,而是真實,透過她,他的米蘭達將起死回生。

而費利斯本人將扮演鍾愛她的父親──普羅斯佩羅。這個父親護女心切,或許太過了,但他只是為女兒著想,而且他極富智慧,智略勝過費利斯,儘管睿智如普羅斯佩羅也誤信了身邊小人,且耽於修煉法術。

普羅斯佩羅的魔法衣將以動物製成──不是真的動物,甚至並非擬真,而是將絨毛玩具拿掉填充物縫合而成:松鼠、兔子、獅子、一隻類似老虎的動物,以及幾隻熊。這些動物將召喚出普羅斯佩羅的原始力量──這種力量超自然,卻又天生自然。費利斯還訂了一些假葉子、噴金花卉和俗豔的染色彩羽,要纏繞在毛茸茸的獸皮上,多賦予他的斗篷幾分生氣和深度。他將揮舞一根在古物商行挖到的權杖,頂端有一顆銀質狐狸頭,眼珠像是玉做的。這手杖當成巫師的魔杖,長度不算惹眼,但費利斯喜歡將鋪張與低調並置,這樣一件八旬老人的支撐物,將能在關鍵時刻玩出諷刺意味。在劇末普羅斯佩羅的收場白中,他更計畫了落日餘暉的效果,讓金蔥紙屑像雪一樣從天而降。

這齣《暴風雨》將大放異彩,將是他最出色的作品。而今他回首,明白當時自己是太過痴迷了──那是一種病態的執迷。這齣戲就像他的泰姬瑪哈陵,如一座繁複華麗的陵墓拔地矗立,紀念一個鍾愛的影子,或一只鑲著寶石的珍貴骨灰盒,但裡頭裝的不是骨灰,因為在他打造出的魔法泡泡中,他的米蘭達將起死回生。

因此當泡泡破碎,對他的打擊只是更大。

放入購物車

放入購物車

寂寞出版.圓神出版事業

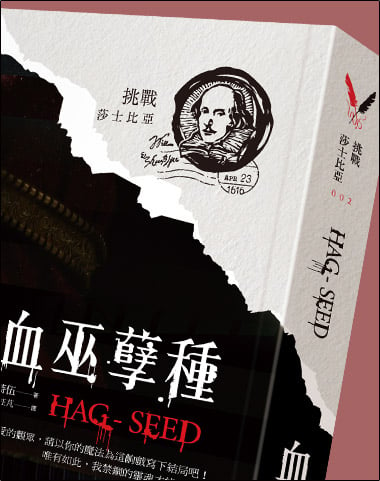

寂寞出版.圓神出版事業 挑戰莎士比亞系列

挑戰莎士比亞系列  Hogarth Shakespeare

Hogarth Shakespeare