第一章 爸爸與柯文哲

看到爸爸的故事,我哭了!

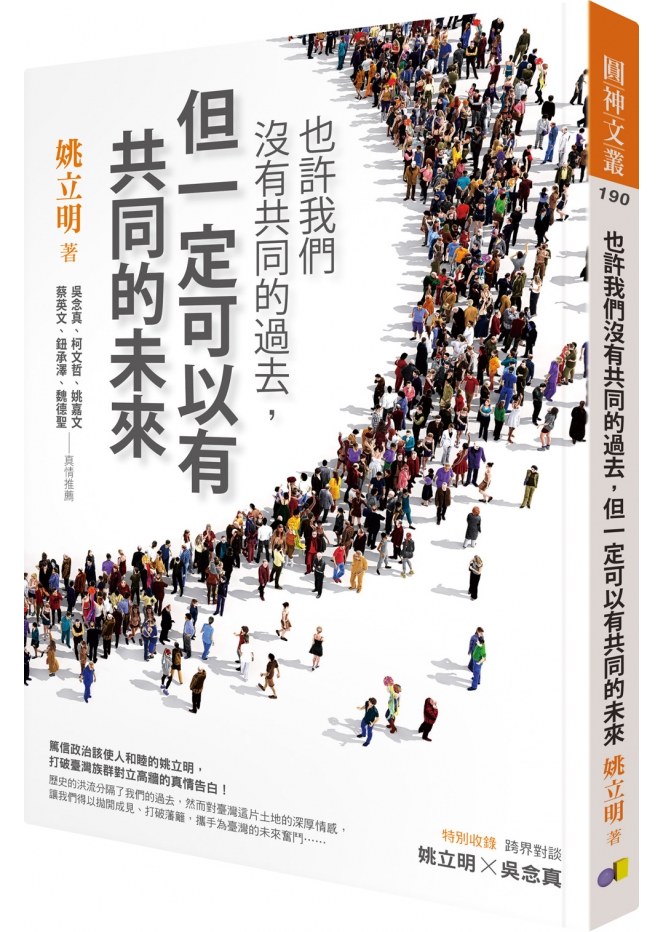

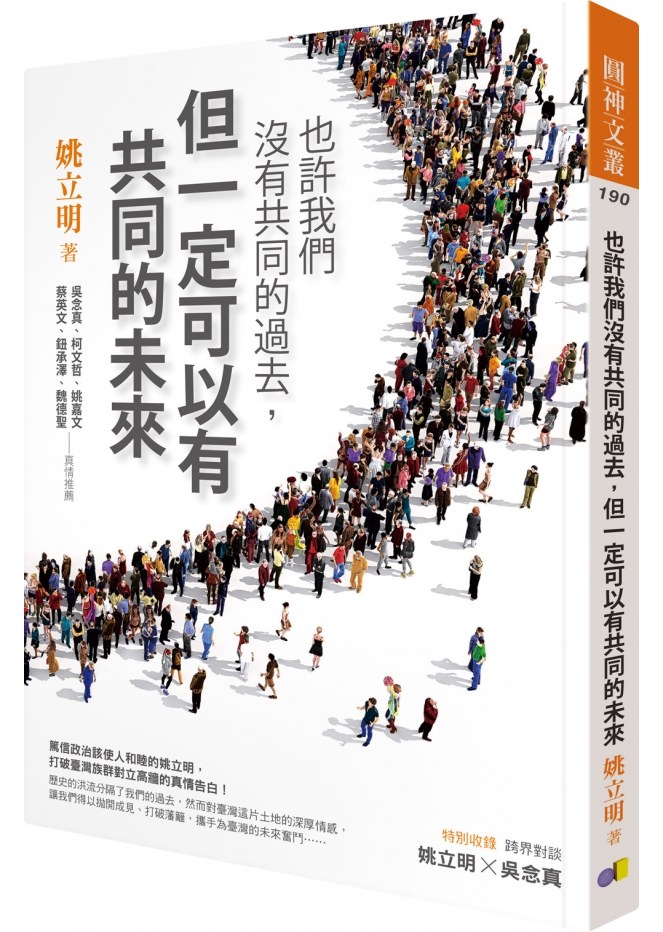

二○一四年七月十七日,我同意擔任柯文哲競選臺北市長團隊的總幹事。先前幾度深談,我很清楚彼此的成長背景存在許多差異,但那些差異究竟有多大,又是如何牽動我們的人生、影響我們的思想與情感,直到兩個月之後,意外透過兩部電影顯露出來。

那次衝擊發生在九三軍人節,我們應邀參加鈕承澤導演的《軍中樂園》試映會,這部電影聚焦一九七○年代左右的臺灣,透過海龍菜鳥小寶、魔鬼士官長老張等人物的刻畫,以及俗稱「軍中樂園」的特約茶室故事,重現十萬大軍駐守金門的歷史。

電影長達兩小時又十三分鐘,但我完全不覺得沉悶,眼前一幕幕都勾起我的記憶,觸動我心頭的奔放熱流,看到後來甚至嚎啕大哭,腦筋一片空白,久久無法自拔。我的情緒激動到連柯文哲都頗為驚訝,會後還向記者形容:「坐在我旁邊的人哭得稀里嘩啦。」

最讓我淚崩的角色,是中國男星陳建斌飾演的老士官長張永善,操著一口鄉音,脾氣又臭又硬,內心卻充滿矛盾。原來,當老張還是「小張」,才十六、七歲左右,在中國老家門口被路過的國民黨部隊拉伕當了兵,就這樣跟著國民政府來到臺灣,再也沒有回去,二、三十年沒辦法見媽媽一面。一輩子無法回家、一輩子沒有結婚,因為人生的一個小小插曲而從此孤孤零零、孑然一身,這正是許許多多外省老兵的真實遭遇。具有外省背景的導演鈕承澤,將我父親那一代的傷痛,活生生帶到我面前。

人生如戲,《軍中樂園》的戲劇場景卻讓我彷彿重返父執輩的人生。老張與阮經天飾演的菜鳥兵小寶成為忘年之交,兩人坐在金門島北山斷崖邊上談心的那一幕,當老士官長喝著高粱酒,想起媽媽做的飯,訴說他二十幾年來未盡孝道,對於老家有無止盡的鄉愁,眼望著中國大陸,忽然間大喊:「娘,俺想妳!」我心頭不由得狠狠一揪,忍不住跟著痛哭失聲。

坐在我身旁的柯文哲一時反應不過來,還很詫異地問我:「你怎麼哭成這個樣子?」他覺得很奇怪,完全沒辦法理解,再感人也不過是電影情節嘛,為什麼老士官長喊一句「媽媽我想妳」,我居然這麼傷心?究竟有什麼好哭的?

他的疑惑,當下讓我久久說不出話來,心裡想著,多少「老芋仔」一輩子跟著國民黨打仗的故事,柯文哲怎麼連這都不知道呢?我試著緩和情緒,稍稍走出悲傷之後,才跟他說:「這也是我爸爸的故事!」結果他眉頭皺成一團,一臉茫然,有點不知所云,還是完全聽不明白。

柯文哲問我,有沒有看過魏德聖導演監製的《KANO》?這部電影描繪日治時代的臺灣棒球故事,日本男星永瀨正敏飾演的日籍教練近藤兵太郎,帶領一支由原住民和日本人、漢人聯合組成的嘉義農林棒球隊,原本實力極弱、不堪一擊,後來卻以堅強的意志力首次打入日本甲子園,並且獲得亞軍。

當時,我只覺得這部片子怎麼有一半時間都在講日文?敘述日治經驗的故事情節,我沒有太多感覺,好像只是在看一場棒球比賽而已,但柯文哲卻說他看了很感動,放映結束之後還一把鼻涕、一把眼淚。我摸不著頭緒,他到底發生了什麼事情,傷心激動到落下男兒淚?

我好奇詢問他在哭什麼?柯文哲回答,這部電影讓他聯想到祖父柯世元,在日本統治時期接受日本教育,就讀臺灣總督府國語學校,當了新竹州督學,是當時的高階知識分子,還是皇民化運動下的模範家庭。臺灣光復後,柯文哲的祖父在二二八事件中被當局抓走,甚至被毆打到殘廢,羈押長達半個月,雖然之後放回來了,三年後卻在家中抑鬱而終。

柯爸爸當時才念初中,目睹了整個過程,柯家也因為這個事件陷入窮困。柯文哲試著壓抑悲傷的情緒,雙眼卻依然忍不住泛著淚光說:「我阿公入殮時……竟然連一套完整的新衣服都沒辦法弄到……這是爸爸一輩子的遺憾。」

柯文哲的眼淚令我意外,因為我觀賞《KANO》的時候,其實很難深入體會電影所呈現的那個時代,更無法聯想到那個故事與我的人生有什麼關聯,所以忍不住問他為什麼會哭?同樣的,我為《軍中樂園》所流的眼淚,柯文哲也很難了解,所以才問我為何而哭?

我終於察覺到,各人流各人的眼淚,問題不在電影,而在於我們擁有完全不同的歷史經驗。於是,對著摸不著頭緒、搞不清楚怎麼回事的柯文哲,我開始娓娓訴說,一個,屬於我爸爸的故事。

我的父親從小家境不好,十五、六歲就離開父母外出討生活,二十幾歲時遇到戰亂,還來不及見爸媽最後一面就逃難到臺灣來,一晃都快七十年了。如今,他已經高齡九十五歲,前年二○一四年過生日吹蛋糕時,居然還跟我說:「我好想娘。」一個九十五歲的老人,居然還像小孩一樣想著娘,想著想著還會流淚。雖然他不是老兵出身,但他的心境,跟電影《軍中樂園》裡的老士官長是一模一樣的,不論多久、無論身處何地,都抹不去那一輩子的思念。

從一九四五至一九五○年間,愴惶離開中國、渡海逃難來臺的外省人,將近兩百萬人。當時政經局勢動盪不安,陷入惡性通貨膨脹,物價嚴重高漲,船票、機票一位難求,而且要撤退的人太多了,整個情勢混亂不堪,即使有錢買得到票也不一定能夠搭乘。每個家庭的逃難經驗不太一樣,但相同的是,就像我的父母,都面臨生離死別的抉擇,心中留下難以撫平的傷痛。

爸媽逃難史,像美國西部拓荒電影

我們這家人之所以能夠逃難來臺,完全是因緣際會。抗日戰爭時,我父親在國民政府所創的《掃蕩報》擔任文字記者,戰爭結束就留在南京工作。沒多久,國共內戰全面爆發,國軍節節敗退,隨著戰事變化,蔣介石決定找兩、三批具有記者背景及專業軍事訓練的人,以隨軍記者名義安插在各軍團司令身邊,配槍、配子彈,擔任「監軍」工作,我爸很幸運地被挑選出來,成為其中的一員。

當國民政府意識到首都南京可能不保,大家打包準備遷都時,爸爸本來還想趁著南下的機會,抽空先返回故鄉湖南長沙探望父母親。想不到,事與願違,共軍已渡過長江,他連父母親的最後一面都沒見到,只來得及找到老婆跟小孩。當時,我根本還沒出生,父親拉著剛生產完的媽媽,抱著襁褓中的哥哥、開始學站的姊姊,跟隨總數大約兩百人的一個失散的中央部隊,不停往東邊走,時而慢、時而快,經過無數村莊,好像走了個把月,才抵達四川重慶。

不久,共軍接近重慶,大家又逃往成都,城內外滿目瘡痍。爸爸曾經回憶說,那時兵荒馬亂,逃難路程不時看見滿身泥土的敗退國軍,以槍為杖,三三兩兩各自結伴而行,成千上萬的人,拚命擠向唯一可以載運撤退部隊的新興機場。

他們抵達機場時,只見停機坪還有一箱箱黃金擺著,因為運人優先,都無法送上飛機。大家只顧逃難,民眾死命地要擠進去,試圖搭上飛機,但國軍的不少飛機已被共軍擊落,剩下的數量有限,載客量當然不多,最後只有少數軍官、將領及家屬得以進場搭乘飛機。

眼看著末班飛機將要飛離,就在那關鍵的時刻,當地空軍司令官認出爸爸曾經是部隊的隨軍記者,立即要維持秩序的軍人放行,爸爸、媽媽、姊姊、哥哥四人才有機會擠上飛往海南島的最後一班飛機,並且輾轉來到臺灣。一九五二年,家裡多了一個我,從出生到成長都在臺灣,卻被稱為所謂的「外省人」。

從我有記憶以來,逢年過節,除了圍爐吃年夜飯、拿紅包之外,全家大小還必須圍繞著從未謀面的長輩照片,一起跪下來磕頭拜年,聽爸爸「想爹想娘」,訴說他對家鄉的情感,每次都哇啦哇啦地說一大輪,甚至哭哭啼啼好幾回。從小到大,這些故事每年都要聽一遍。

那個場景可不是普通的跪拜,除夕夜傍晚六點整,也就是吃年夜飯的前一刻,爸爸就大聲喝令:「跪下!」跟媽媽兩人立刻雙膝落地,我家四個小孩看到向來威嚴的爸爸媽媽居然跪下來,嚇都嚇死了,兩腿自然發軟,不由自主紛紛跟著跪下來。

接著爸爸會大聲喊:「磕頭!」要跟誰磕頭呢?就是掛在牆壁上,那些泛黃得根本看不清楚的照片,據說他們是爸爸那邊的親戚、媽媽那邊的親戚,是我們這些小孩一輩子都沒親眼看過的祖父母、外祖父母。

爸爸一邊哭,一邊還喃喃自語,媽媽在旁邊也啜泣不已。我們愣頭愣腦地盯著牆上的照片,跟著爸媽磕了又磕,拜了又拜,不知道磕頭拜年了多少回。而且,飯前又跪又拜還不夠,吃完年夜飯,半夜十二點守歲到隔天清晨六點,準備開門放鞭炮的時候,爸媽總是領著全家再跪一次、再磕幾次頭,遙祝遠在家鄉的長輩新年平安。

那樣的夜晚,爸媽也情不自禁懷念家鄉的一景一物,回憶他們小時候發生的事。爸爸還會不停哭泣訴說,他想他的爹、他的娘,遺憾這輩子再也看不到爹娘,也看不到他的兄弟姊妹。

我永遠都記得,當我還很幼小的時候,爸爸一邊介紹牆上發黃照片裡的人物,媽媽一邊畫出一棵家族樹,樹上畫著很多很多圓圈,然後用手指著一個又一個的圓圈,告訴我們他們是從哪裡來,爸爸是哪一個,媽媽是哪一個,哪個是我表叔堂叔,哪個又是我表哥堂弟……隨著手指的移動,他們描繪出與我血緣如此濃厚卻又如此陌生遙遠的家族。

對爸媽而言,中國有他們失散的家人、從小一起長大的親友,隔著當時因為兩岸分離而看起來永遠無法跨越的臺灣海峽,距離雖遠,思念依然,與中國親人之間的血源情感割也割不掉、抹也抹不去,是他們一輩子的牽掛。

有一次,我爸病了,很難過地說想回去(中國大陸),我們這些晚輩聽到,就覺得一陣鼻酸,因為他對中國有感情,我們知道他的感情所在,也知道他為什麼難過,看他傷心難過,我們就會心疼難過。

兩個爸爸的眼淚,有了共同心酸

二○一四年,我哥哥六十五歲生日前夕,爸爸突然打電話給我們說:「我要來慶祝我大兒子六十五歲生日。」要求我們兄弟姊妹全部回來,包含孫子輩的孩子們,也要一起聚餐慶祝。

通完話,我完全摸不著頭緒,哥哥也不知道原因,因為家裡的傳統,向來只有晚輩給長輩過生日,從來沒有老爸說要給兒子過生日的。

生日那天,當大家要切爸爸買給哥哥的蛋糕時,爸爸故意咳了幾聲引起大夥注意後,緊接著又提起往事說,六十五年前,哥哥剛出生住在醫院裡面,媽媽還抱他在懷裡吃奶,就遇到戰事緊張必須撤離。當時他衝進醫院,扶著老婆,後面背著一個、手裡抱著一個,夫妻倆一前一後,想盡辦法從南京一路殺下來,這才逃難到臺灣。

「今天不只慶祝哥哥生日,也要慶祝我們全家逃難成功六十五年!」爸爸自己還哈哈大笑,轉頭調侃我:「你曉不曉得,還好當時巧遇恩人才逃過一劫,否則就沒有你了。」

原來爸爸是要慶祝全家成功逃難、重生的六十五年,可見逃難經驗,是他永遠也不可能轉淡的記憶啊。

我爸爸「想爹想娘」的眼淚,柯爸爸對於父親在二二八事件受難因而窮困潦倒、無法好好入殮的遺憾,兩個爸爸的眼淚,牽動我與柯文哲看電影的不同情緒,背後所代表的意義是:不同的成長背景,讓我們對於同樣的場景產生截然不同的感受。

然而,柯文哲畢竟不是柯爸爸,我也不是那個被迫離鄉背井、帶著妻兒逃難到臺灣來的姚爸爸。歷經臺灣社會這麼多年的融合,原本歷史記憶不同、成長經驗各異的我們兩人,正如同生活在這片土地的許許多多人,不再有外省人、本省人之分,從現在開始,我們都是一家人了。

宗教信仰,助我幫柯文哲推倒藍綠的高牆

不希望再區分彼此,正是我在七月十七日點頭答應出任柯文哲競選總幹事的理由,而中間的轉折與關鍵因素,就是我的宗教信仰。

其實我跟柯文哲根本不熟,先前對他的印象,停留在前總統陳水扁女婿趙建銘案時,趙建銘被停職卻仍自由進出臺大醫院,當時擔任臺大醫院外科加護病房主任的柯文哲跳出來痛批,要求臺大醫院不能包庇趙建銘。那時候,我很佩服他有自己的是非觀念,但最多就是認識這樣的柯文哲而已。

後來,柯文哲宣布參選市長,我仍然跟他沒有太多交集。直到有一天,有位學者來找我,說他現在幫忙柯文哲上市政課程,問我願不願意給柯文哲上課?於是我點頭答應。

上完這課以後,隔了兩、三天,柯文哲又聯絡我,說他還有一些問題想請教,然後我們就開始交換意見,他三不五時會來找我,就這樣一次又一次地交談。

大概過了一個半月,柯文哲約我在一個朋友家談,話講到一半,他忽然抓了抓頭髮,眼神專注地看著我,接著眨了一下眼睛問:「姚老師,你願不願意來做我的總幹事?」

當時,我嚇了一大跳,一時恍神,思考了幾秒鐘後,語氣緩緩地回答:「其實我不必跳出來幫助你!」接著,我不疾不徐解釋,我是滿欣賞你的,所以我只要在媒體上每天替你講話,就算是幫助你了。

我比劃一下自己的臉,接著說,我長這個樣子,就很藍,可以在電視上幫你多講幾句好話。我不要浮出檯面,對你就很有幫助。

語畢,柯文哲沉默一會兒,沒有再多講什麼話,重新回到我們原本在討論的議題。一直到時間結束,他默默離開,繼續跑他下個行程。

之後,柯文哲三番兩次用簡訊遊說我擔任總幹事。我仍然推辭,還跟他推薦了一些人,但他都不滿意。雖然多次拒絕他,但是我心中仍然琢磨著,深知自己面臨另一個嚴峻考驗,卻因為心裡還有很多難處、很多打不開的結,開始有許多疑問。某一天,一位幫我打過選戰的夥伴跟我聊到九合一選舉,我跟他說受柯文哲邀請但我拒絕的事,他居然說:「姚老師,你記不記得,你幾年前就跟我說過,上帝給你一個任務:要使人和睦。」

這句話像雷一樣灌進我,我趕緊衝回家,找來太太討論。對於心中的疑慮,夫妻倆如往常慣例,跪著一起祈禱,求問上帝給我們答案,了解祂的心意。禱告後,我們互相分享,發覺兩人不約而同都有一樣的感動,兩人便一起讀起《以弗所書》第二章十四節,保羅所傳:「因祂使我們和睦,將兩下合而為一,拆毀了中間隔斷的牆。」

當下,我們知道這是神給我們的呼召,不是使人紛爭,是使人和睦,要消弭爭鬧對立的情形,使之兩下成為一體。換句話說,上帝給的任務是「兩下合而為一」,不是把一國的人拆成兩半,是把原來拆解的合而為一。

我倆當下決定通知柯文哲,我願意擔任競選總幹事。柯P聽了很高興,就請我寫一段聲明,他自己也寫一段。

於是,二○一四年七月十七日清晨,我在臉書寫下一段文字,說明決定的關鍵是,我想用這個行動來證明,臺灣牢不可破的「藍綠對立」是可以改變的。

柯是二二八受難者家屬,我的父母則來自中國。他比較偏綠,我曾經是新黨黨員。他是受刑人阿扁的醫師,我是倒扁紅衫軍的副總指揮。但是,我們有一個共同點:不願坐視臺灣被無止盡的「藍綠惡鬥」虛耗殆盡。

因此,我們達成一個共識:要為臺灣打造一個不問「藍綠顏色」,只重「是非黑白」的政府,而且從臺北市開始。

我內心的想法是,臺北市是首善之區,在臺灣政治版圖的重要地位不言而喻。從一九九四年市長改由民選之後,就是藍綠兵家必爭之地,除了首屆市長選舉由民進黨提名的陳水扁攻下,爾後當選的馬英九、郝龍斌都是國民黨籍,想要消弭藍綠對立,臺北市當然是最重要的指標。

隨後,收到柯文哲所寫的聲明時,我真的嚇了一大跳,他寫的主題幾乎跟我一模一樣,內容大致是我在演講中表達的:「你跟我站在一起,我是二二八的受難者家屬,你是外省家庭,你的太太也是外省家庭,還是眷村長大的。我被認為是深綠,你被認為是深藍。我們倆只要站在一起,可以理性交談,可以合作,全臺北的市民都知道,藍綠就能和解。」

當下,我真實感受到「和解」的意義。我們雖然有不同的過去,但這些都不是我們自己選擇的,你活五十幾歲,我活六十幾歲,這五、六十年都是我們共同擁有的,現在我們兩個可以交談,我們有共同的是非觀念,我們對臺灣有著同樣的感情,所以這一段是共同的。

沒有接觸,就有成見,那座高牆就越不過去。

「互相了解,互相接納」,先假設對方跟你是不一樣的,你才會傾聽他的道理,否則一聽就恨,雙方就排斥,這樣會惡性循環。

這就是我為什麼參與臺北市這次的市長選舉,因為柯文哲和我都有共同的理想,想要超越那面藍綠的高牆,以及那道高牆背後的種種。隨著時代改變,大家共同的部分越來越多,不同的部分越來越少,和解的時刻就會到來。

二○一四年十一月二十九日這一天,訴求「推倒藍綠高牆」的柯文哲,以白色力量橫掃八十五萬票,大勝對手連勝文,入主臺北市政府,成為首任無黨籍市長。

我感受到了,我們所共同期盼的「雖然有不同的歷史經驗,但擁有共同的現在,也可以有共同的未來」的時代,正在一步步向我們走來。

1952生,年少過動,七年復興小學、四年大華初中均未能完成學業。十六歲後篤信耶穌基督,就讀師大附中。輔仁大學法律系畢業後娶學姊楊芳玲為妻,一同留學德國,皆取得畢勒弗大學法律學博士學位後回國任教。

1952生,年少過動,七年復興小學、四年大華初中均未能完成學業。十六歲後篤信耶穌基督,就讀師大附中。輔仁大學法律系畢業後娶學姊楊芳玲為妻,一同留學德國,皆取得畢勒弗大學法律學博士學位後回國任教。

.jpg)

.jpg)