|

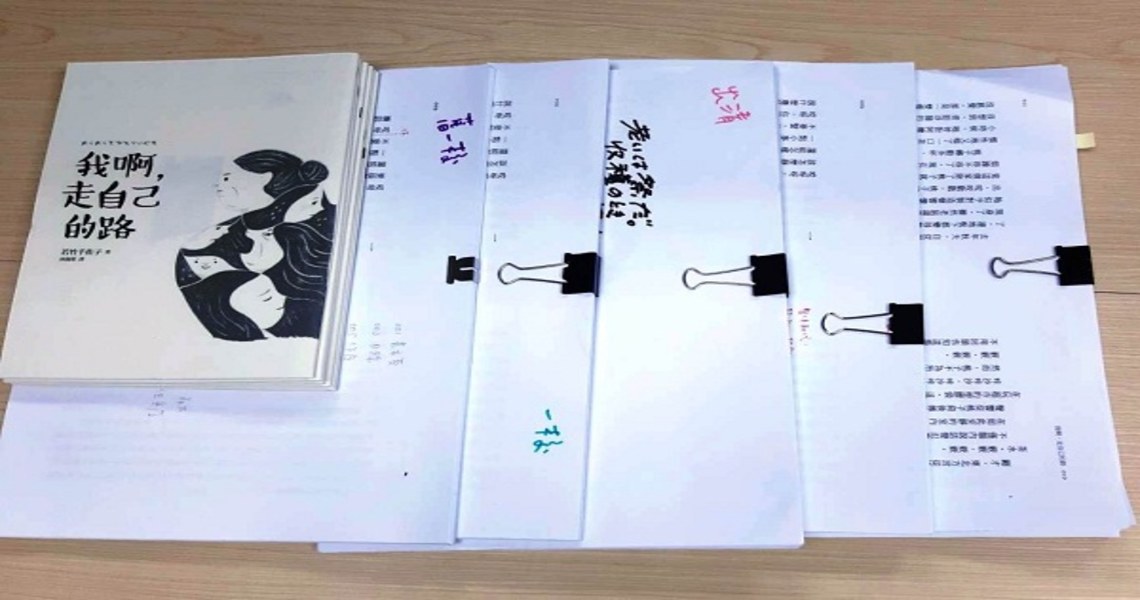

五萬字的稿子,前後竟然修潤了六次,這應該可以創下生涯紀錄了。 因為我們一直在思考,到底要怎麼做,才能幫助讀者得以直入故事核心。 |

這是2018年奪下芥川賞和文藝賞雙獎得主,若竹千佐子的《我啊,走自己的路》,在得獎後的24天內,它的銷售就突破了50萬冊。63歲的作者、寫著74歲主角的故事,「玄冬小說」新文類征服了三代年齡層的讀者。

如果是平常,只要有個很罩的譯者,如實將原文譯成中文,再就字句或地域性特色進行修整,也就八九不離十了。但《我啊,走自己的路》卻有些複雜--應該說,它本身的結構就很奇特,可以說簡單,卻又非常不簡單。

簡單的地方,在於它沒有複雜的人物、場景和敘事線;但不簡單的地方在於……它根本沒有外表看起來這麼溫良恭儉讓,裡頭滿滿都是隱藏關卡,再加上充滿魔性的主角(笑):東北方言和東京標準語的交雜、主角桃子大開的腦洞與此起彼落在心聲,還有彷彿意識流的敘事特色,一時之間,我覺得自己簡直就像演唱會搶票時因流量過大而當機的售票系統。

在讓讀者知道桃子這段奇幻旅程有多迷人之前,我們必須處理一些問題,尤其是方言的調整。

*若竹千佐子:好像聽到桃子對我說:用熱呼呼、溫暖又幽默的東北方言好好寫吧。(河出書房)

舉例來說,同樣是臺語,出身嘉義的我,卻常常聽不懂鹿港的姨母或來自宜蘭的強者我同學在說什麼,就更別說日本各地不知凡幾的方言了;而且這不只是腔調或口音的差異,連用字遣詞都大異其趣,困難度自然不在話下。幾經思考,我們選擇將原文中的方言以大家較容易接觸到的臺語來表示,譯者佩瑾也以令人驚嘆的完成度翻譯出來(請收下我的膝蓋)。

看著譯稿,真的可以看到主角桃子的形象浮現眼前,但看著看著,另一問題也隨之浮現出來:這是否又會造成另一種語言門檻?看著「安捏甘厚」時,是否所有讀者都會知道「這麼做好嗎」?

於是,先請譯者做整體調整,我們再陸續請各部門同事、推薦人和書店通路提供意見,希望在降低語言門檻之餘,還能留下角色們以方言表達與思考的樣貌。就這樣,前前後後調整了六次,每次討論都是「字斟句酌」的等級,才終於變成了大家所看到的樣子。

我出身閩南「北漂家庭」,出門說國語,回家說臺語是極其自然的事,從來就不曾意識到語言模式的切換,也從未想過說母語時,自己是否也用母語在思考。然而在編輯此書的過程裡,我不斷回想起父母與孫輩溝通時的樣子(夾雜著臺語和臺灣國語,還有很多不輪轉)、我和手足各不相同的母語流利程度(明明一母同胞,這等差距究竟如何造成),以及某些在外使用母語的零碎時刻(計程車司機某云:妳這個腔……南部人吼),我開始去想:母語如何型塑我的思考、我的語言、我的生活,而對於故鄉始終難以忘情的鄉愁(即使北漂的日子遠超過住在家鄉的日子),是否也同樣透過語言建立?

*從讀者在IG上踴躍曬書,還看得出作品銷售長紅,書腰不斷翻新,從12萬冊、15萬冊,在芥川獎後24天內一路追到了50萬冊。

越是思考,腦內聲音就越多(互相詰問、推翻、再建立);儘管外表看起來平靜,但腦袋裡早就把幾十年的人生翻來覆去想過千百回……啊,這不就是桃子的腦洞?果然,每個人心裡都有一個桃子呢(笑)。

誠如日本資深新聞主播久米宏所說,《我啊,走自己的路》不是能讓人「學」到什麼的書,而是讓人「心有所感」的書;儘管書中寫到痛苦甚至是絕望,但主角終究是以愉悅和享受接納這一切。桃子說:「無論多陳腔濫調、多老生常談,都是用心力與時間換來的一段旋律。」也許人生無法過得如己所願,但它終究會編織出一段專屬於它自己的旋律,無法代替。

.jpg)

.jpg)