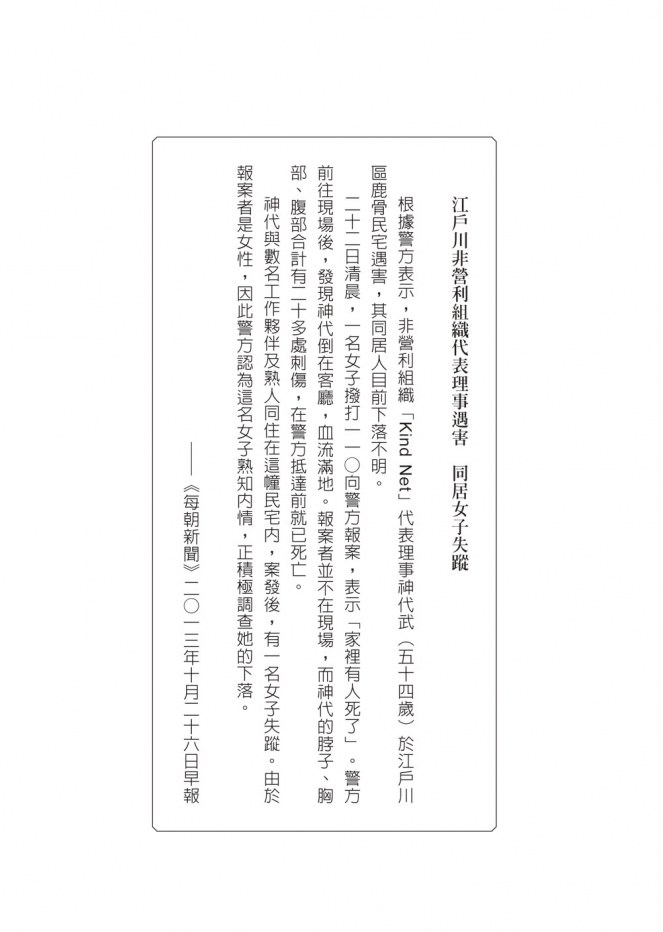

【江戶川非營利組織代表理事遇害 同居女子失蹤】

根據警方表示,非營利組織「Kind Net」代表理事神代武(五十四歲)於江戶川區鹿骨民宅遇害,其同居人目前下落不明。

二十二日清晨,一名女子撥打一一○向警方報案,表示「家裡有人死了」。警方前往現場後,發現神代先生倒在客廳,血流滿地。報案者並不在現場,而神代先生的脖子、胸部、腹部合計有二十多處刺傷,在警方抵達前就已死亡。

神代先生與數名工作夥伴及熟人同住在這幢民宅內,案發後,有一名女子失蹤。由於報案者是女性,因此警方認為這名女子熟知內情,正積極調查她的下落。

──《每朝新聞》二○一三年十月二十六日早報

〈楔子〉

房間裡宛如一片死海。

從國分寺車站南口步行不到十分鐘,便可抵達位於住宅區一隅的五層樓建築—單身公寓「Will Palace國分寺」。這是近年來流行的低調摩登設計風,外牆以白色為基底,綴以深咖啡色牆板。

奧貫綾乃帶著四名男子來到門口,自動門倏然開啟。

一對四十多歲的夫妻站在小小的門廳中,旁邊有位年輕的制服女警陪著。

綾乃帶頭向三人問好。

「敝姓奧貫,來自國分寺分局刑事課。」

同行的幾位男子在綾乃身後點頭致意。

女警朝他們一鞠躬。

「敝姓小池,是地域課的人。」

小池臉上稚氣尚存,看起來就像十幾歲的女孩。想必是鄰近派出所的警員吧。

「這兩位是這裡的房東,八重樫夫婦。」小池介紹。

兩人微微點頭,面色蒼白。

綾乃語氣輕柔地開口:

「辛苦兩位了。我們想先勘查現場,接著再請教發現屍體時的詳細情況。這段時間,能不能請你們在此稍等?」

「好的,麻煩您了。」

八重樫太太擠出聲音。

雖然她受到不小的打擊,但溝通看來不成問題。

「是五○五號房嗎?」

綾乃向小池確認。

「是的,搭電梯上五樓後,走廊盡頭那間房間就是了。一位姓佐藤的警員正在封鎖現場。」

「好。那麼麻煩妳繼續在這裡陪著八重樫先生跟太太。」

「好的。」

綾乃與男子們搭上位於門廳角落的電梯。

今天—二○一四年三月四日,約莫下午兩點,一一○接到在市區大樓發現屍體的報案通知。多摩勤務指揮中心表示,報案者是一位姓八重樫的男子,自稱是屋主;應該就是門廳那位八重樫先生吧。

八重樫先生表示,他是因為住戶失聯而上門確認,這才發現屍體。房間上了鎖,報案者利用萬能鑰匙進入。報案內容沒有提到什麼重點,屍體的詳細狀況與死因也不明朗,只知道住戶已死亡一段時間。

綾乃一行人搭電梯上樓,走向筆直的走廊盡頭,恰巧看見制服警員攤開藍色帆布,遮住房門。

身著制服的警員見他們靠近,倏然停下動作,抬手致意。

「辛苦了。」

「辛苦了,我姓奧貫,是刑事課的人。」

「我姓佐藤,來自地域課。」

佐藤比綾乃年長一些,約莫四十出頭。他應該跟樓下的小池一樣,任職於離這裡最近的派出所。

一旦在公寓大廈等民宅發現死因不明的屍體,最先抵達現場的多為派出所地域課的值班警員。他們的首要任務就是維持現場,並留住第一發現者,等到像綾乃他們這樣的轄區分局搜查員抵達後,再判斷是否為他殺。

這次局裡派來五個人。

分別是隸屬於刑事課強行犯1組的巡查部長奧貫綾乃、和綾乃同組且身為國分寺分局刑事課最年輕的巡查町田、鑑識組資深組員野間,以及野間的兩名部下。

由位階最高、年齡也僅次於野間的綾乃負責指揮現場。

這五人將針對現場進行調查,若發現有他殺的可能,就會通知警視廳設立搜查總部,舉行大規模搜查。

然而,這類案子幾乎與上述情況無緣。

獨居者在無人陪伴的情況下死去,無論是病死、意外死亡或自殺,他殺的可能性都很低。「孤獨死」的案例在東京二十三區以外的多摩地區暴增許多,國分寺這一帶也不例外。

獨立套房、門戶緊閉、與外界失去連繫、屍體被房東發現—這是最典型的案例。接到報案時,身為綾乃上司的搜查組長還嘆了口氣,嘀咕著:「又來了。」

結婚率下降、不婚族增加,再加上高齡化。社會構造的變化,使得首都周邊的衛星都市在不知不覺中轉變為「孤獨死之城」。或許這是意料中的結果,但負責善後的警察可頭大了。

孤獨死並非他殺,所以沒有嫌犯可抓,自然也對考績沒幫助,但警方卻得花費許多工夫,才能判斷該案是否為孤獨死,簡直是勞苦功少。說到底,警察這種組織的存在目的,原本就不是為了應付大量的孤獨死案件。

此外,孤獨死的屍體總令人不忍卒睹。

這不是什麼惻隱之心發作,單純只是因為屍體的狀況非常糟糕罷了。

綾乃在二十幾歲時,曾隸屬警視廳搜查一課的女性搜查班。這個部門專門處理以性犯罪為首的女性受害案件,畢竟由女性來調查被害人與關係人,事情比較好辦,因此組員全是女性。拜此所賜,綾乃曾經手許多人神共憤的姦殺案件,也看過受害者的屍體。遭到性侵、殺害的同性屍體讓她咬牙切齒、無比痛心。與當時相比,孤獨死的屍體並不那麼令人痛心,但外觀的淒慘程度卻更勝一籌。

無論生前遭受多麼嚴重的暴力虐待,只要死後馬上被發現,就還能維持人形。但是被眾人遺忘、死後放置許久的屍體,會被蟲子或微生物寄生、分解,連人的外觀都會消失。

或許迴避這類屍體,正是人類的生理本能。

即使是看過不少大風大浪的資深刑警,也有不少人避之唯恐不及。

這起案子似乎也不例外。佐藤皺著眉頭說:

「裡面情況很糟,住戶養的貓好像也跟著死了。」

「好,我會留意的。」

鑑識組將工具箱放在走廊上,取出鑑識專用的頭套、口罩、手套與鞋套。

綾乃迅速著裝,打開門,喊了聲:「那我進去了。」

一股濃重的臭味迎面撲來。

這是人血與肉塊、穢物混在一起發臭時特有的味道。屍臭。其中還混雜著動物的臭味。味道完全悶在房裡,沒飄到外頭,顯示房間的氣密度很高。

「嗚!」綾乃身旁的町田驚呼一聲。

高頭大馬、長相剽悍的町田去年才被分發到刑事課,還不習慣看到屍體。

「振作一點!」

綾乃拍拍町田的背,為他打氣。

「是!」町田點頭。

踏上玄關後,看到的是連接廁所和浴室的走廊,然後是開放式廚房,再來是約四坪的西式臥房。

只要整理乾淨,這房子應該很適合單身女子居住,如今卻宛如一片死海。

地上遍布著腐爛風乾後的動物肉塊,和繁殖在腐肉上、卻熬不過冬天的死蛆跟死蒼蠅,當中還摻雜大量動物毛髮。幾具貓屍如海上孤島般散落四處,周遭則圍繞著更多蟲屍。

就眼前所見,房間中央有一具人屍,旁邊圍著大約十具貓屍。

屍體的頭部只剩下一部分頭皮和毛髮,不留一點肉屑,四肢也成了白骨。屍體外頭套著女性長版上衣,趴在矮玻璃桌上,身上還殘留著一點風乾的肉屑。

或許這名女性住戶在眾多愛貓的陪伴下,獨自安詳地迎接死亡。不過,看著眼前的景象,綾乃不禁認為,這是精神失常者創造出來的傑作。

「這種是『被吃型』呢。」鑑識組的資深組員野間環顧房間後說道。

「好像是。」綾乃答腔。

「不好意思,『被吃』是指?」

背後的町田發問。他沒遇過這種狀況,所以一頭霧水。

「被貓吃掉呀。」綾乃回答。「畢竟牠們是肉食性動物嘛,被關到肚子餓的時候,管他是同伴還是飼主,能吃的就吃下去。這就是被衣服遮住的部分沒變成白骨的原因。」

「原來是這樣啊⋯⋯」町田點點頭,表情變得嚴肅。

如野間所言,最近孤獨死亡的人被寵物啃食見骨的案例並不少見,已然成為某種類型。

獨居者飼養寵物,多少是想填補寂寞。這年頭,飼主將寵物當成家人疼愛是很常見的事;但死後卻被自己的寵物吃掉,這種下場實在很悲哀。

「應該沒放很久,對吧?」綾乃詢問野間。問的是死亡時間。

屍體白骨化所需要的時間會大幅受到周圍環境的影響。一般而言,像公寓套房這種氣密度高的地方,屍體必須放置一年以上才會變成白骨;不過如果受到寵物啃食,時間就會縮短不少。

「屍體乾成這樣,搞不好已經過了四、五個月。」

「暖氣沒開吧?」

「嗯?啊,對啊。」野間馬上就理解了綾乃的意思,點點頭。

死於盛夏或嚴冬的獨居者,通常會死在開著空調的房間。既然沒開空調,表示死於比較舒適的季節。從屍體身上的衣服看來,死亡時間應該是去年秋天。

「死因是什麼?」

「嗯⋯⋯有點難判斷。」

「我想也是⋯⋯」

屍體大半都被貓吃掉、消化為排泄物,散落房內各處。這種情況下,很難斷定死因,只能從屍體以外的遺物或房間的鑑識結果來判斷是否為他殺。

門邊的矮櫃上擱著一只收納雜物的空金魚缸,裡頭雜亂無章地塞著一堆水電費收據,以及銀行存摺。

綾乃翻開銀行存摺,最後一筆紀錄是去年十月。果然是死於這時候嗎?

裡面並沒有大筆金錢異動,只有零碎的收支紀錄。每個月固定有二十萬圓左右的入帳。會是薪水嗎?不過,如果是普通上班族,屍體應該早就被同事發現了。是打工嗎?匯款人沒有標註公司名稱,無法從存摺看出她工作的單位。水電瓦斯費是自動扣繳,房租也是自動轉帳的。去年十月的餘額還有將近一百萬圓,想必是她死後水電瓦斯費與房租仍持續扣繳,難怪拖到現在才被人發現。

存摺上的戶名是—鈴木陽子。

綾乃望向塞在金魚缸裡的收據,收件人一欄印著這裡的住址,以及與存摺相同的名字。

(哪,妳就是鈴木陽子嗎?)

綾乃將視線移向被貓啃食見骨的女人,暗自問道。當然,她不可能得到答案。

〈第一部〉

◆ 1

我聽見了。

我聽見有人在呼喚妳。

陽子──

妳出生於一九七三年十月二十一日。

當時年號還是昭和,手機也尚未問世。那年秋天,由於大海另一邊那場戰爭的影響,衛生紙即將缺貨的謠言鬧得滿城風雨,人心惶惶。

妳的故鄉—Q縣三美市是個西側和北側面朝大海、東側與南側緊鄰山巒的地方,使得海風帶來的潮濕空氣容易形成雲層滯留,一整年裡幾乎有半年都在下雨,其他日子也多半烏雲罩頂。

然而,那天卻是個萬里無雲的好天氣。

誕生於如此珍貴的日子,當然只是偶然中的偶然。不過,若世上少了偶然,還剩下什麼呢?人類這種生物,或許就是喜歡將偶然解讀為命運或緣分。

妳的母親說過這麼一段話:

「妳出生那天呀,可晴朗得不得了呢!所以妳爸決定將妳取名為『陽子』。還取得真隨便,笑死我了。不過,這就是妳爸的作風啦。」

這年是第二次嬰兒潮的高峰,共有二○九萬名嬰兒誕生,「陽子」正是女嬰中最普遍的名字。這個妳母親笑稱隨便亂取的名字,也是最菜市場的名字。

而妳母親說起這件事時,總不忘多加一句惹人厭的話:

「唉,其實我比較想要男孩子啦。」

說穿了,我根本不想要女孩,不想要妳—這就是背後的意思,但她卻能若無其事地說出口。

妳的母親,就是這樣的人。

妳的母親二十四歲時生下妳,妳的父親則大她兩歲,二十六歲。他們都出生於第二次世界大戰後的第一次嬰兒潮,也就是俗稱的「團塊世代」2。

兩人皆為長野縣出身,結婚後才搬到Q縣居住。

妳母親從小就擅長讀書。國三時,學校老師勉勵她「將來上大學也不是夢想」,推薦她報考公立明星高中,但她卻考上講究料理、縫紉等家政教育的女校;高中畢業後,進入大型建材經銷公司的長野分公司就職。

妳母親這麼說過:

「我爸爸—就是妳外公啦—在妳出生前就死了,那個人可凶了!他是消防團團長,要是惹到他,包準被他毒打一頓,連女人也照打不誤。妳外公跟我說:『不用念什麼大學啦!女人學那麼多幹嘛?女子無才便是德!』現在這個時代,要是聽到這種話,大概會覺得他是老古板,不過在以前是很正常的喔。」

妳父親也是高中畢業後就出社會工作,他早妳母親兩年進公司,兩人在公司邂逅。

說起團塊世代,一般人容易聯想到學生運動,但當時男性的大學升學率是百分之二十,女性則只有百分之五。大部分的年輕人根本無暇構築理想社會的藍圖,早早便出社會賺錢。

之後將結為夫妻的兩人,在妳母親二十歲時開始交往。

當時沒有什麼《兩性工作平等法》,也沒有內勤與外勤之分,許多女性都認為「公司」不過是另一種形式的聯誼場所;至於以倒茶打雜為主的「工作」,也只是換個形式的新娘課程罷了。

交往一年後,妳父親升官為總公司的主任,而總公司就位在Q縣Q市。兩人藉此機會結婚,展開夫妻新生活,妳母親也離開職場,變成家庭主婦。

妳曾聽母親說過:

「我跟妳爸爸呀,一結婚就搬到Q縣來了。那時候Q市剛好開始進行大規模開發,公司接下建案後,人手一下子不夠,妳爸爸這個高中畢業的二十幾歲年輕人才會升格當上總公司的主任。結婚後辭職進入家庭本來就是我的計畫,畢竟男主外、女主內才是最好的嘛。」

父母結婚第三年的秋天,妳出生了。

算起來,妳的身體天生就比較健康,幾乎沒得過一般嬰幼兒常見的急性發燒,卻在一歲半的嬰幼兒健診中,檢查出患有先天性股關節脫臼。這種疾病的患者多為女嬰,而雖然有「先天性」三個字,其實多數為後天形成,主要是嬰兒的股關節尚未發育完成,容易因後天因素而脫臼。

妳的罹病原因是尿布。當時紙尿布價格昂貴,布尿布較為普及,婦女雜誌上還介紹了國外蔚為流行的時髦尿布摺法—「三角尿布」。這種摺法是將印花尿布摺成三角形,然後纏在胯下。這樣確實比較美觀,也能減少空隙、防止外漏,但也限制了股關節的活動空間,導致容易脫臼。

妳母親是這麼說的:

「妳這孩子真的很傷腦筋耶。不聽話,而且只要一哭起來就沒完沒了。唯一的優點就是長得粗壯,卻又生了這種怪病。醫生說是尿布的錯,可是用三角尿布的孩子那麼多,怎麼就妳有問題?我看妳真的有點怪怪的。」

一九七六年二月,妳出生兩年後,弟弟純誕生了。你們年紀相差三歲,但由於他是年頭生的,所以只差兩個年級3。

弟弟的名字並非由父親所取,而是母親取的。

母親希望他能天真無邪地成長,所以取名為純。

妳母親買了好幾本命名書,選了二十幾個候選名字,例如:晃、真司、琢磨、隆一、智仁、謙,然後反覆推敲再推敲,才選出「純」這個名字。

妳母親說:

「好不容易才盼到一個兒子,我真是開心極了。啊,我甚至覺得生下這個孩子,就是我畢生的使命呢。」

純從小體弱多病,動不動發燒、嘔吐,季節一變就感冒,不時發燒超過三十九度。他三歲時染上異位性皮膚炎,此後身體便常常出疹子。

妳母親說過:

「小純呀,他跟妳不同,從小就很纖細,所以才會這麼聰明,學說話也比妳早得多,才念幼兒園就會背九九乘法呢。我記得連老師都稱讚他:『小純好聰明喔。』」

一九七○年代,地方都市的開發計畫進展得如火如荼,妳父親公司的業績也大幅成長。當年,第二次石油危機造成原油價格高漲,儘管連帶引起通貨膨脹,妳父親的薪水卻跟著水漲船高。

純出生一年後,妳父親在三美市的住宅區蓋了自己的房子。

母親這麼對妳說:

「生下小純後,我們家變成四口人,當時我就主張應該早點蓋自己的房子,可是妳爸說什麼要等土地價格下降再說。誰知道哪天才會降?而且房貸也要趁著年輕貸款比較划算嘛。所以囉,我拚命說服妳爸。後來呢,果然,地價跟物價依然一路飆漲。要是那時沒蓋房子,我們現在的房子可就會變小很多囉。」

妳幾乎沒有四歲以前的記憶。

當妳懂事時,已經住在父親所建的三美市住宅區獨幢房屋裡。家中成員有上班族爸爸、家庭主婦媽媽、身為長女的妳和身為長男的弟弟,是當時最典型的核心家庭。

除了母親告訴妳的事情外,妳最早的記憶,就是上小學前、五歲那年夏天的廟會。

紅色燈籠成排掛在餘暉尚存的藍色天空裡,煙火伴隨著「咻!砰!」的聲響,在空中綻放出七彩繽紛的巨大花朵。

神社院內羅列著高掛橘色燈泡的攤販,小販們的吆喝聲此起彼落,空氣中飄散著小麥粉和砂糖的焦香味。

妳央求父母讓妳玩撈金魚,結果一隻也沒撈到,當場哭了起來。像不倒翁一樣圓滾滾的老闆大叔見狀,便撈了一隻小金魚裝在塑膠袋裡遞給妳,說道:「小朋友,來,拿去。給妳安慰獎,別再哭啦。」

「謝謝!」

妳從大叔手中接過裝有金魚的塑膠袋時,暗暗一驚。

一、二、三、四、五、六—不論數幾次,都是六根。大叔略顯黝黑的手上,長著六根手指。

大叔見妳目不轉睛地盯著他的手,倏地揚起嘴角。

「嘿嘿嘿,不錯吧?老天爺多給我一根手指耶,跟太閣大人一樣4。」

妳將六指大叔送的金魚帶回家,養在金魚缸裡。

在廟會魔法般的溫暖燈光下呈現亮紅色、可愛無比的金魚,在日光燈的照射下卻顯得窮酸不起眼。牠總是無精打采地在缸底掙扎,嘴巴一張一闔的,撐起小小的身體。

妳母親看著金魚的慘狀,對妳說:

「這隻金魚跟妳有點像耶。」

妳並不知道母親這句話的含意,但幼小的妳,已將這句話照單全收。

(啊,原來這隻金魚就是我啊。)

這麼一想,一副窮酸樣的金魚突然變得備感親切。

妳每天早上所做的第一件事,就是到金魚缸前向另一個自己道早安,睡前也不忘對牠說晚安。

但是,或許是先天體質不良,那隻金魚不到五天就死了。

「魚魚死了。」

妳發現金魚翻白肚浮在水面後,趕緊告訴在廚房洗碗盤的母親。

雖然年紀還小,但妳知道有生命的東西死了就不能動,也明白這是一件非常悲傷的事,更知道要將死掉的東西埋在墳墓裡。因此,妳滿心期待母親在院子幫金魚做一個墳。

然而,母親卻若無其事地說:「死了?真討厭。」然後拿著餐巾紙,像撈髒東西一樣把金魚屍體撿起來,丟到垃圾桶。

把那隻她說跟妳很像的金魚丟到垃圾桶。

妳頓時悲從中來,嚎啕大哭。

妳母親見狀,苦笑著說:「哎呀哎呀,這孩子真是的。明年廟會我們再去撈金魚喔。」她根本搞不清楚狀況。

妳心想,至少要把牠埋在土裡,於是從垃圾桶撿起金魚,帶著塑膠玩具鏟來到院子。

妳把金魚放在地上,正打算開始挖土,說時遲那時快—

黑影一閃而逝,金魚不見了。

那是一隻黑色的四足野獸—是貓。

黑貓叼著金魚飛奔而去,消失在眼前。

妳跟弟弟小時候,多半是由身為家庭主婦的母親來照顧。

位於縣政府所在地的Q市即將建設鐵路總站。由於父親的工作與周邊商圈的開發息息相關,每天都在妳起床前出門、上床後回家,假日也時常加班或在公司過夜,一整個禮拜想在家見到父親一面都成問題。

妳知道父親在上班,但不大了解其中的價值意義;對妳而言,只有母親才算得上是「父母」。

妳的母親個頭雖小,五官卻稱得上標緻。好幾次有人對妳說:「妳媽媽真漂亮。」

她家事萬能,總是把家裡打掃得一塵不染,也每天讓妳吃到好吃的飯菜。不僅如此,她知識淵博,馬上就能回答妳的小問題,還願意陪妳做功課。

在幼小的妳眼中,美麗、聰明又萬能的媽媽就跟天空、太陽一樣偉大、神聖。

妳和許多小孩一樣,認為媽媽的陪伴最令人安心,而且也最喜歡媽媽。

升上小學後,母親說,今後女孩子也得用功讀書,因此買了好幾本市售評量本,每天逼妳寫。

兩年後,弟弟小純也升上小學。「小純,你是男生,必須比姊姊加倍努力用功才行喔。爸爸公司裡那些出人頭地的人呀,個個都是大學畢業生呢。」弟弟也逃不了被迫寫評量本的命運。

你們所居住的鄰里,每到傍晚五點,便會播送〈晚霞漸淡〉這首曲子。廣播一響,姊弟倆就必須在書桌前坐好,這是神聖不可違抗的媽媽所下的命令。

漸漸的,做評量的時間開始令妳感到痛苦。

隨著年級增加,妳逐漸發現自己並不那麼擅長讀書。並不是對學習感到棘手,課堂上的內容也多半聽得懂,然而換句話說,妳很平凡。

相較之下,弟弟小純的腦袋就比平凡人好得多。區區小學課業,只要讀過一次課本,就能融會貫通。

升上高年級後,妳和小純之間的差距更是顯而易見。

無論是學校的考試或母親買來的評量,他總是能得到滿分。母親笑著稱讚小純:

「小純真不簡單!連我都辦不到呢。我想,你一定是天才啦。」

至於妳,無論是考試或評量都考得馬馬虎虎,不至於不及格,但也不是滿分。妳的母親對此並不滿意。

她常常對妳長吁短嘆,無奈地露出淺笑。

「不行啦。」「為什麼妳辦不到呢?」「妳看小純考得多好呀。」

這些責難的話語裡並沒有怒氣,而是笑意。只是,它和稱讚小純時的笑容天差地別。

記憶中,母親幾乎不曾認真稱讚妳,也未曾生氣地責罵妳。妳只記得她常常嘆著氣,露出無奈的冷笑。

年紀雖小,但妳仍能了解,母親之所以如此對待妳,全因為妳辜負母親的期待。

最愛的媽媽所給予的期待,如同世界對妳的期待。無法回應這份期待,讓妳內心既空虛又難過,彷彿破了一個洞。

〈晚霞漸淡〉這首曲風惆悵、宣告評量時間到來的曲子,越聽越令妳悲從中來。

(為什麼我跟小純差這麼多呢?)

有時妳不禁認真思量。

和小純生長於同一個家庭,過著幾乎相同的生活,就連用在讀書的時間也相差不遠,為什麼小純能考高分,妳卻比不上他?相對的,小純動不動就感冒、發燒、請假,妳卻不常生病。

(老天爺是不是用聰明換走了小純的健康呢?)

可是,這一點也不合理。因為小純的聰明與虛弱,都令妳母親疼愛不已。

妳母親特別寵愛聰明又體弱多病的小純。她的愛,等同於世界的愛。

她對體弱多病的小純照顧得無微不至。「小純細皮嫩肉的,輕忽不得呀。放心,媽媽會保護你喔。」她每天早上幫小純量體溫,只要稍微超過三十七度,就會向學校請假,背他去醫院。

妳母親永遠滿腦子只有小純,也永遠只會稱讚、擔心小純。

腦袋普通、健康尚可的妳,她根本不放在心上。

當妳難得感冒了,雖然她表面上會照顧妳,態度卻與對待小純相差甚遠。「真是的,真受不了妳這孩子。」她只會一臉不情願地餵妳吃市售感冒藥。

說穿了,妳感受不到她的愛。

當然,幼小的妳無法理解「愛」這種抽象的名詞。但即使無法了解「氧氣」,身體也知道少了它會覺得痛苦。妳下意識地領悟到,母親給小純的微笑裡有一股暖流,面對妳時則沒有。

每當母親嘲笑妳,妳總覺得自己宛如溺水般呼吸困難,也覺得自己就像在金魚缸底苟延殘喘的小金魚。

久而久之,妳發現母親並非看妳不順眼,而是她對世界上的一切都如此看待。

只有小純例外。

唯有小純,能使她露出會心的微笑。唯有小純,能讓她讚譽有加。

小純以外的所有事物,無論是好是壞,她都只會嘆口氣,一笑置之。

即使幼小如妳,也明白她那張嘆著氣的笑容裡,不帶有任何喜悅與快樂。

冷笑、失笑、嘲笑—早在學會這些詞彙之前,母親的態度就已告訴妳,世上有一種笑容叫「假笑」。

她的口頭禪是「幸福」。

「能跟妳爸這麼勤奮老實的男人結婚,還生了小孩、住在好房子裡,我覺得自己好幸福喔。」

無論吃飯或看電視,妳母親總愛劈頭就冒出這句話。

她並沒有說謊。

每天加班的父親確實勤奮老實,也生了妳和弟弟兩個小孩,還擁有一幢附加院子的兩層樓獨幢房屋。

一切都如她所說。但她口中的「幸福」兩字,妳怎麼聽都覺得不踏實。

幼小的妳,肯定下意識察覺到了。

如果真的幸福,根本不需要動不動掛在嘴上;如果真的幸福,根本不會嘆氣,皮笑肉不笑的。

她口中的「幸福」,隱藏著某種不安定的暗潮。

有時候,妳母親也會把小孩拉進那波暗潮中。

「小純、陽子,生在這麼富裕進步的國家和時代,你們知道自己有多幸福嗎?在非洲那些貧苦國家呀,像你們這種年紀的小孩不是餓死就是病死。光是每天能有飯吃,你們就該偷笑了。」

貼在國小走廊的聯合國兒童基金會海報告訴妳,這個世界上有些人貧窮得令人難以想像。每每看著海報上那名打著赤膊的黝黑少年與「每三秒就有一名孩童喪生」的句子,便使妳一陣心痛。

(媽媽是正確的。)

(我比那孩子幸福多了。)

「不說別的,就說日本吧!我們小時候也很窮。那時根本穿不起洋裝,都穿著勞動褲5去上學,每天午餐都是鯨魚肉6跟脫脂奶粉泡的牛奶—不過這年頭的小孩大概不懂吧,那兩樣都難吃得要死,光是不必吃那些東西,你們就該謝天謝地了。」

妳知道這個國家曾經非常貧窮,因為學校的資深老師常常向你們吐苦水,述說從前的人過得多麼辛苦。

(媽媽果然是正確的。)

(和以前的小孩比起來,我幸福多了。)

不過,那聽起來一點都不踏實。

無論自己是否比遠在天邊的國家或古早時代來得幸福,這樣的「幸福」對妳而言一點真實感也沒有。

妳的母親還沒說完。

「我們一家子呀,真的很幸福喔。」

她嘆口氣,露出假笑。

曾幾何時,妳覺得媽媽變得好陌生。

那大概是青春期—也就是叛逆期所帶來的影響吧。

隨著胸部隆起、迎接初潮、身體變得越來越像大人,妳開始正視「自我」,明白自己與別人是不同的個體。

妳從學校和朋友身上所學到的道理遠勝於家庭。與此同時,原本在妳心中占有絕大分量的母親,地位也隨之下降。

久而久之,妳對母親產生了怨懟、不滿與不信任。

舉例來說,小純得到母親的關心,妳卻只得到母親的假笑。過去妳只感到悲傷、落寞,如今卻認為她不公平、偏心。

此外,妳也發覺母親其實不常認真做家事,而且異常無知。

她很會做表面工夫,只有玄關和客廳打掃得一塵不染,臥房和二樓的房間卻一個月才打掃一次,平常亂得要命;餐桌上的食物則多半是從小吃店或超市買來的熟食。還有,她常常一臉認真地說:「美國的首都當然是紐約呀。」「月極這家公司旗下的停車場真多呀7。」簡直匪夷所思。

其實這也沒什麼大不了,只是妳的母親老愛在奇怪的地方自鳴得意。明明自己也不大做家事,卻沾沾自喜地說:「昨天我去了木村太太家,簡直髒得不得了!我就說嘛,職業婦女就是不行。」不然就是把買來的熟食盛到盤子上,然後說什麼「我可是下了一番工夫呢」,一副那是她的拿手好菜似的。萬一謊言被戳破,她不僅絕不承認,有時還會惱羞成怒,大吼:「這種事我也知道!」

這個人是怎麼搞的?

隨著身心成長,母親在妳心中的地位也逐漸改變。

1976年出生於東京,曾以不同的筆名寫作發表,並獲得不少文壇重要獎項。2012年以描寫老人照護問題的《失控的照護》奪下第16屆日本推理文學大獎新人獎,正式以推理作家身分出道,並成為年度暢銷書。2015年以描寫社會議題的《絕叫》一書入選第36屆吉川英治文學新人獎、第68屆日本推理作家協會賞、「這本推理小說好厲害」2015,以及週刊文春2015年度推理小說榜。2017年2月,再度以《繭》一書入選第38屆吉川英治文學新人獎。除了推理小說,他也身兼兒童文學作家,2009年時以兒童小說《勁敵》獲角川學藝兒童文學優秀獎。

1976年出生於東京,曾以不同的筆名寫作發表,並獲得不少文壇重要獎項。2012年以描寫老人照護問題的《失控的照護》奪下第16屆日本推理文學大獎新人獎,正式以推理作家身分出道,並成為年度暢銷書。2015年以描寫社會議題的《絕叫》一書入選第36屆吉川英治文學新人獎、第68屆日本推理作家協會賞、「這本推理小說好厲害」2015,以及週刊文春2015年度推理小說榜。2017年2月,再度以《繭》一書入選第38屆吉川英治文學新人獎。除了推理小說,他也身兼兒童文學作家,2009年時以兒童小說《勁敵》獲角川學藝兒童文學優秀獎。