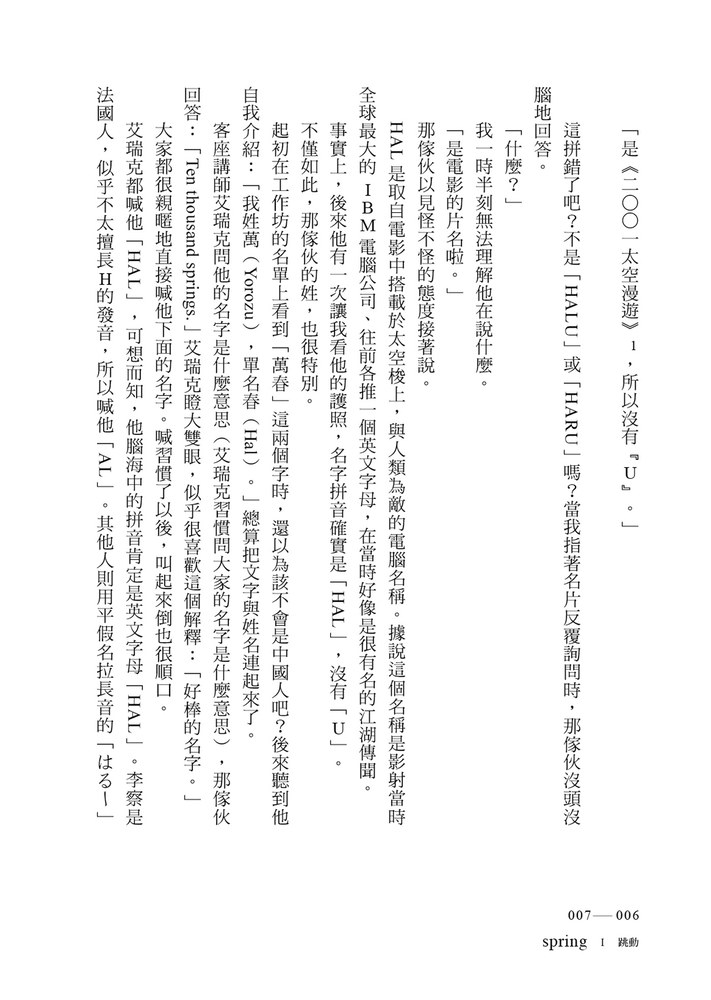

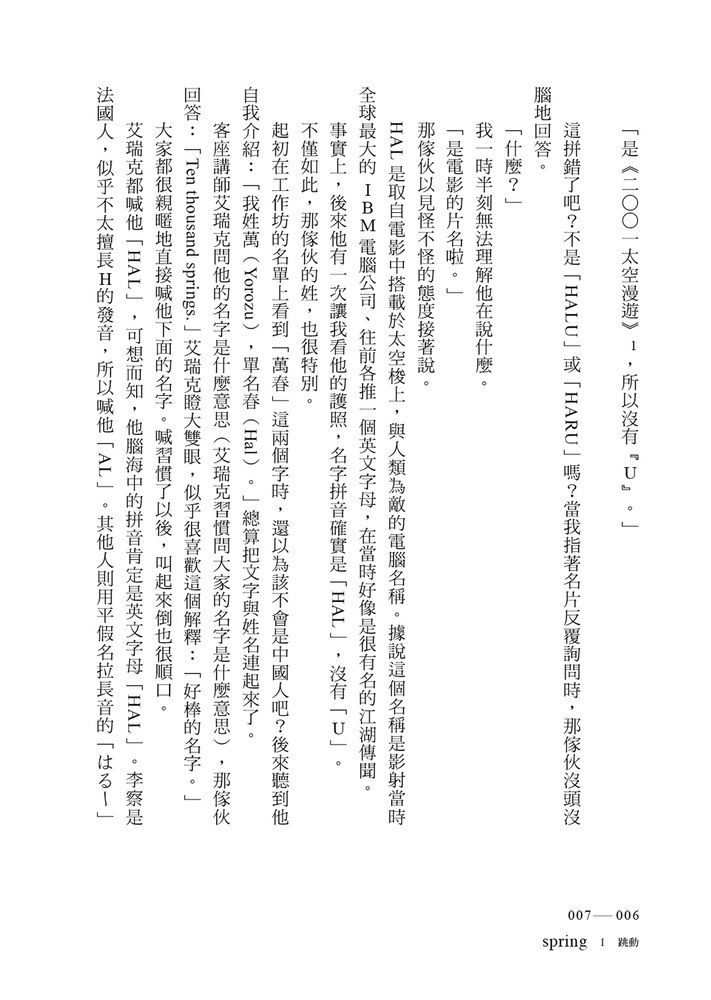

第一章 跳動

起初在工作坊的名單上看到「萬春」這兩個字時,還以為該不會是中國人吧?後來聽到他自我介紹:「我姓萬(Yorozu),單名春(Hal)。」總算把文字與姓名連起來了。

客座講師艾瑞克問他的名字是什麼意思,那傢伙回答:「Ten thousand springs.」艾瑞克瞪大雙眼,似乎很喜歡這個解釋:「好棒的名字。」

大家都很親暱地直接喊他下面的名字。喊習慣了以後,叫起倒也來很順口。

艾瑞克都喊他「HAL」,可想而知,他腦海中的拼音肯定是英文字母「HAL」。李察是法國人,似乎不太擅長H的發音,所以喊他「AL」。其他人則用平假名拉長音的「はるー」喊他「春」。而我則是以片假名喊他。在我心裡,那傢伙的「春」是片假名的「ハル」。

沒錯。人的一生頂多只能迎來一百個春天,那傢伙的名字卻有一萬個春天。而且除了教他跳芭蕾舞的啟蒙老師以外,我大概是第一個發現那傢伙在名字之外還有什麼天賦異秉的人。

當然,工作坊的老師也很快就注意到了,但我比老師們早一步遇見他,所以給我發現者的稱號也不為過吧。

其他人都說那傢伙「不起眼」,但我從一開始就注意到他了。

名為工作坊,實為試鏡。有潛力的學生若能從這裡脫穎而出,就能(有機會)獲選去海外的芭蕾舞學校留學,過去也有幾個學生就這樣鯉魚躍龍門地成為巨星。以前任何人都能參加這個工作坊,近年甚至出現了專為能參加工作坊而設計的訓練課程(也等於是實質上的試鏡)。

參加大型比賽得到名次,進而得到海外知名芭蕾舞學校入學許可的型態,變得家喻戶曉,世界各地的芭蕾舞團永遠在尋找巨星的原石,也透過其他各種不同的管道挖掘舞者。

我其實也偷偷地瞄準了這些管道。參加比賽的確能學到很多東西,或許也是很好的經驗,但如果目的是進入海外的芭蕾舞團,老實說我還是想以最短的途徑進入好的芭蕾舞學校,成為專業舞者。

舞者可以在舞台上綻放的花期很短,包括父母在內,老師們也經常把這句話掛在嘴邊。從小看著前輩們潮起潮落,我早已深刻地體認到這一點。

事實上,我已經透過推薦得到參加工作坊的門票,但仍自告奮勇地報名相當於海選的訓練課程。因為我想知道來自全國各地的學生水準如何,如果連海選都無法突破,也別想在工作坊雀屏中選了。

人同此心,心同此理,參加訓練課程的人數相當驚人,我充分感受到近年來跳芭蕾的男性人口與日俱增。有些是剛進入發育期的孩子,也有相當大的比例是立志成為專業舞者的人。

一看就知道哪些是立志成為專業舞者的人。

因為這些人都鬼鬼祟祟地打量其他參加者,從眼神中可以看出他們想窺探什麼、想得到什麼。

身為舞者的力量、作為舞者的可能性、是否會成為自己的競爭對手?

觀察是舞者的天性,就跟工作沒兩樣。自小就得從頭到腳打量鏡子裡的自己,不得有一絲遺漏。觀察老師的指尖、腳尖、表情、編舞師的動作,以及其他舞者。

觀察。凝視。望穿。看透。

但凡有點本事的舞者,單是一點細微的動作,立刻就能看出對方有多少斤兩。戰鬥已開始了,每個人心裡都有一張名單,列出誰是必須重點觀察的對象。如果有人記動作記得很快,會不動聲色地將他放到心裡的名單。跳舞時一面觀察那些能擺出有如範本的姿勢、動作很漂亮的人,還能了解對方與自己的差距,更容易產生具體的印象。

哈哈哈,這些人都想當專業舞者啊。

正當我邊想邊在腦海中觀察時──

咦?

突然,視角一隅有股異樣的感覺,來自左後方。

怎麼回事?

很難用言語形容那股異樣的感覺。

具有某種不同的質感,跟周圍不太一樣。我從左後方察覺到這樣的存在。

回頭看。

那傢伙就站在我的左後方。

真不可思議,明明還有一籮筐的參加者,我卻一眼就找到站在會場最後一排的他。

當他的身影猛然映入眼簾時,不知道為什麼,看起來比周圍更濃墨重彩一些。

後來我多次試著反芻當時的記憶,回憶中,那一刻其他人的顏色看起來都帶著淡淡的灰,只有那傢伙特別黑,像是用炭筆快速勾勒的素描,輪廓異常分明。

那傢伙給人瘦瘦高高的印象。

但絕不是柔弱無骨,他的站姿就像柔韌的彈簧。儘管還在發育,卻是已經在他的年紀、配合那個年紀鍛鍊到的身體最佳狀態。

頭很小,脖子和手臂、膝蓋以下很修長,比例很好,是受到上天眷顧的身材。個子也夠高,只比我矮一點點,至少有一七七、一七八公分吧。不只,說不定更高,只是因為臉太小,才給人感覺只有一七七、一七八左右。

而且他還會再長吧。因為我已經超過一百八了,也還在長高。

我們大概一樣大。就算不同年,頂多只差一歲。

頭髮柔順漆黑,有點長,不知道是不是故意留長的。眉清目秀,側臉很好看。

不過,我是後來才看清楚那傢伙長什麼樣子,因為身高長相並不是我第一眼發現那傢伙時,對他印象深刻的原因。

是別的要素讓我產生異樣的感覺。回頭看──

是那傢伙的眼神。

他也在看。

屏氣凝神地睜大雙眼,看著眼前初出茅廬的舞者。

看到那傢伙的眼神時,不曉得為什麼,我非常震驚。說頭皮發麻也不為過。

同時,直覺告訴我,他看的並不是這群舞者。

那傢伙的視線確實望向這群舞者──舞者也確實落在他的視線範圍內。但我總覺得他的視線並非落在舞者身上,而是透過這群人在看別的東西。

該怎麼形容那傢伙奇妙的視線呢?

每次有人問我關於那傢伙的問題時,我好幾次都想訴諸言語,但直到現在仍無法好好解釋,只能「嗯……」地陷入沉思。

好比說,我也會觀察別的舞者。當然一次只會觀察一位,觀察他或她的動作,觀察細節,以推測其跳舞的技巧或舞蹈的流派。如果對方是自己的舞伴,還會觀察得更仔細,像是姿勢定格的氣息長度、樂句的間隔、動作的習慣︙︙諸如此類,好掌握對方的舞蹈在節奏上的特徵。

總而言之,視線會集中在一個人身上,盯著那個人看。

但,那傢伙並非如此。

他的視線不怎麼移動。偶爾也會盯著某個人看,但基本上只是凝視著周圍全體。等等,那種視線該說是「看」嗎?硬要說的話,比較像是「感受」整體的氛圍。

而且他同時也在思考。

感覺他一邊靜靜地看著四周,同時也在拚命地思考。

好奇怪的人呀。

我是這麼想的。

後來當我們開始交談,變得比較熟了以後,我第一個問他的問題便是──

你平常到底在看什麼?

「咦?」

那傢伙露出非常驚訝的表情,說是驚慌失措也不為過。我猜那是我第一次,也是最後一次看到他那麼慌亂的表情。

「不,沒有,我沒有在看什麼。」

那傢伙支支吾吾地把話吞回去。

才怪,少跟我打馬虎眼。

我繼續追問:

你總是兩眼發直地看著什麼吧?感覺你看的東西跟我們不太一樣。

聽我說到這裡,那傢伙愣了一下,噤口不言。

我緊迫盯人地繼續問:

話說回來,你在想什麼?你總是靜靜地看著什麼,陷入沉思。

我無論如何都想知道答案,因為我對他很感興趣。

「真傷腦筋。」

那傢伙用力地抓亂了頭髮。我忍不住看著他的手,看到出神。好美的手指,撥頭髮的動作

也像在演默劇。

「你是第一個問我這種問題的人。」

他的視線在半空中游移:

「怎麼說呢?或許我是在看──」

他以困惑的表情看著我。

這個世界的形狀……吧。

工作坊最後一天的發表會。

果然不出我所料,對自己的技巧有自信的男生想的都差不多。什麼宇宙陀螺、風力發電、雲霄飛車、暴風雨、閃電的……幾乎都是利用轉圈和速度的演繹。

高志是「紙飛機」。

從手裡拿著紙飛機、把紙飛機扔出去開始,自己也變成紙飛機,旋轉、跳躍。一下子墜落,一下子又飛起來。不安歸不安,但肢體很優美,動作也千變萬化,這不是表現得極為出色嗎?

誠是「考試」。

從考試前開始,提心弔膽地撕著月曆、聚精會神地備考,擔心來不及的不安、焦慮、疲勞。然後是考試當天,短暫的如釋重負、等待結果的心煩意亂、成績公布後的失望、後悔……等等等等,以優美的動作表現瞬息萬變的情緒。

誠果然很適合扮演苦惱的王子,他似乎也很喜歡戲劇化的芭蕾。大概也考慮到自己的喜好,以情緒表現為主。

我表演的是「我們家的貓」。

我家養了一隻母的俄羅斯藍貓,名叫「小窗」。

因為是一隻徹頭徹尾的家貓,從未出過門。打從來到我家那天起,就很喜歡坐在客廳窗前看著窗外,所以自然而然取名為小窗。

貓咪的動作有趣極了。

打哈欠、洗臉、炸毛、伸懶腰。

我從以前就很喜歡模仿小窗,所以這次決定跳給大家看。

俄羅斯藍貓那有點裝模作樣、婀娜多姿的走路方式。

討飼料吃的樣子、傲嬌的樣子。

弓起身子威嚇敵人的樣子、表達不滿的樣子。

我認為自己的動作很傳神。

我也喜歡逗大家笑,喜歡大家喜歡我的表演。不過,如果說以舞蹈、作品而言,表現得如何?我想大概很幼稚吧。

終於輪到那傢伙了。

「HAL 的主題是什麼?」

艾瑞克問他。

「冬天的樹。」

我心想,這傢伙真的好喜歡大自然。

那傢伙突然看了我一眼:

「深津,可以請你幫個忙嗎?」

「什麼?」

我一時反應不過來。

「幫我個忙。」

那傢伙朝我招手。

「我可以請他幫忙嗎?」

他問艾瑞克,艾瑞克也不解地眨著眼,但還是同意了:「可以啊。」

要我幫忙?他想做什麼?事前可什麼都沒有告訴過我。

我莫名其妙地走到中間,他指示我:「請來這裡,面向鏡子,站在四號位。」

「手這樣擺。」他要我把雙手的掌心轉向斜下方。

「就這樣,請不要動。我會抓住你、撲到你身上,可以請你牢牢地站定不動嗎?」

我只能點頭。

「開始了。」

那傢伙靜靜地說道。手環住我的脖子,額頭貼在我的肩口,整個人靠上來。

教室裡靜得連一根針掉在地上都聽得見。

那傢伙慢條斯理地開始舞動。

我看著自己倒映在前方鏡子裡的臉,感受那傢伙的動作和大家的反應。

他的手腳很美、很修長、很妖嬈。

我知道所有人的視線都集中在他的指尖和腳尖。

那傢伙的動作時而在空中描繪出直線、時而描繪出曲線。

原來如此,我是樹幹啊。我明白了。

那傢伙把我當成樹幹,表現出樹枝與纏繞著樹幹的景象。

樹葉落盡,只剩下樹枝的冬天的樹。承受著寒風吹襲、霜降及積雪的重量,拚命忍耐的冬

天的樹。

腦海中不經意浮現出第一天和他一起回家時,那傢伙模仿樹葉的動作。

我這才恍然大悟。當時他心裡已經有這個舞碼的構想了。

當時突然走到我面前,目不轉睛地打量我的身體,肯定也是因為已經想到要利用我了。

好可怕的傢伙。

我感覺冷汗都要噴出來了。

不瞞你說,我那時候已經想到《雅努斯》了。

多年以後,那傢伙才告訴我。

當你站在我背後,我靠在你身上的瞬間,腦海中已隱約浮現出《雅努斯》的構想。我從那一刻就開始餵養這個構想。因為有你才有《雅努斯》喔。還有,《森林活著》也是那天跳舞時突然靈光乍現。

《森林活著》是那傢伙專門為小朋友製作的芭蕾舞,看的人很開心,跳的人也很快樂,是很出色的作品。在很多地方公演過,或許是他作品中知名度最高的一部。那部作品的原型也是他在那場發表會跳舞時突然想到,所以這傢伙真的是天才。倘若我當時就知道這件事,大概打從一開始就不會選編舞課吧。

總之,當時我冷汗直流地感受那傢伙掛在我身上的體重,和纏繞在我身上的手臂。

那傢伙在鏡中的動作美極了。最重要的是,我能感覺那是「舞蹈」,是一個完整的作品。

所有人都屏氣凝神地欣賞他的動作,看到出神。

只有一分鐘。明明跟大家一樣都只有一分鐘,密度卻截然不同。是濃度非常高的一分鐘。

那傢伙的重量突然消失了。從頭到尾不曾離開我的「樹枝」,離開了。

那傢伙向大家行禮,大家一起為他鼓掌。

艾瑞克和李察的臉色略顯蒼白,為他拍手的模樣映入眼簾。

「謝謝你,深津。」

那傢伙對我說,我這才回過神來。

那傢伙抓住我的手,高高舉起。

我連忙與他一起重新面向大家,深深一鞠躬。

第二章 萌芽

那麼,到底是什麼契機促成他與芭蕾舞相遇呢?

很久以後,我才從他口中得到答案。

答案聽來也有些不可思議。

我試著用他說的話重現一下吧。

和姊姊去體操俱樂部參觀,告訴姊姊「不是那個」後,他練習了一陣子旋轉。

不時回想內心發出「卡嚓」一聲,跳起來,在空中轉一圈,落地的過程。

之後就沒有再聽到「卡嚓」聲了,但他想重溫當時聽到的「卡嚓」聲,如果可以的話,他想再經歷一次那種內心響起「卡嚓」的感覺。想跳得再高一點、動作再俐落一點、落地得再漂亮一點。

他不經意地想著,試著改變手的位置或跳起來的角度,不斷地在腦海中重播當時看到的畫面。

每次想跳起來看看的時候,無一不是走在外面的時候。

好比美麗的黃昏。

當天空正緩緩地從暗紅色變成深紫色的時候。

好比明亮的白晝。

當柔和的風穿過樹梢,樹葉迎風搖曳,被太陽照耀得閃閃發光的瞬間。

好比暴風雨來襲前。

當烏雲密布,感覺有什麼危險的龐然大物,正從遠處以千軍萬馬的氣勢蠢動時。

置身於那樣的風景中,經常會感受到一股來勢洶洶的狂暴衝動,讓他忍不住想跳起來看看。

有如間歇泉。

他如此形容當時的自己。

不知不覺間,內心深處堆滿了沸騰之物,感覺會在自己沒想到的時刻噴發出來。

這樣的狀態大概持續了兩、三個月。

季節從秋天遞嬗到冬天。

姊姊一家人養成每週日,一家三口閒適地在自家附近的河邊散步的習慣。

河邊有一座廣大的公園,市民會在那裡運動,像是踢足球或打草地棒球。

天氣越來越差,帶著濕氣的狂風呼號,有如打翻墨水的烏雲,讓天色一寸一寸地暗了下來。

他一如往常地走在邊散步邊聊天的父母身後。

開闊的空間,寬廣的天空。

感覺低氣壓正從遠方逐漸靠近,風中有一股山雨欲來風滿樓的狂亂預兆。

他攤開雙手,漫無目的地轉著圈,走在河邊。

這時,他的內心湧起一股難以言喻的焦躁。

世界好大,身體太小,就算把手伸長到極限,也什麼都摸不到、什麼都承受不了的無力感。內心充滿了好想快點接觸這個世界、想了解自己身邊這一切的焦躁。

這股焦躁,總是在他心裡捲起千層浪。

到底該怎麼做才能將世界握在手中?到底該怎麼做才能與世界產生聯結?當時的他,還不具備在心中將這個願望組織成言語的能力。當時的他,也還沒有屬於自己的語言。

他很懊惱,對什麼也做不到、什麼都不了解的自己感到懊惱。

回過神來時,他已經跳起來了。

不知不覺站穩腳步,轉了一圈──不,一時沒煞住—轉了一圈半──不止,一圈半以上。

轉過頭的他在著地時失敗了。截至目前都能完美地轉一圈,完美落地,但這次卻失去平衡,險些就要跌成狗吃屎。

父母沒發現他的異狀,已經走到離他很遠的前方。

突然,有一輛白色的車停在不遠處。

河邊有一塊兼做堤防的土堆,鋪上柏油,規畫成車道。

一個身形苗條的女人開門下車。

女人穿著黑色襯衫、牛仔褲。

春不知所措地看著不偏不倚走向自己的女人。

女人看起來很年輕,但好像又不是那麼年輕。短髮,頸項修長,目光銳利。

第一次四目相交時,就察覺到對方眼神裡蘊藏著某種強烈的光芒。

女人似乎在趕時間,大步流星地走到他跟前,在離他兩公尺左右的地方停下腳步,看著他。

他不認識這個女人,雙方是初次見面,對方的臉色有點蒼白。

「你在哪個芭蕾舞教室上課?」

這是女人開口的第一句話。

聲音比想像中低沉,語氣也有點不客氣。

春不明白她在問什麼。

芭蕾舞教室。

那一刻大概是他有生以來第一次聽到「芭蕾舞」這個單字。

春搖頭:

「我沒學過芭蕾舞。」

吞吞吐吐地回答。

「什麼?」

女人好像沒聽清楚,把耳朵朝向他。

「我沒學過芭蕾舞。」

他稍微大聲一點回答。

女人露出驚訝的表情:

「你沒學過?真的假的?可是你剛才不是旋轉了?」

女人似乎帶著怒氣的口吻有點嚇人,春點了點頭。

自己說了什麼不該說的話嗎?春感到不安。

女人用審視他是否撒謊的懷疑眼神看著他,然後豎起食指說:

「那你再轉一次給我看。」

女人雙手扠腰站在他面前。

這次換春大吃一驚。

再跳一次?剛才的動作嗎?她想看剛才的動作?

「拜託你。」

女人合掌請求。

春感到困惑。女人以認真的表情等他轉圈,所以春決定再表演一遍。

但剛才的不行,要更好看一點。

春把手放在自己這段時間研究出來最完美的位置,轉一圈。

嗯,這次漂亮地落地了。

女人兩眼發直地盯著他看,微側螓首:

「跟剛才的動作不太一樣呢。」

帶了幾分指責的口吻。

春感到困惑,應該完成得比剛才更好才對。

「因為剛才──轉過頭了。」

他支支吾吾地說。

沒錯,轉過頭了。原來是這個意思啊。能用言語表達「轉過頭了」,令他鬆了一口氣。

「轉過頭了?」

女人又驚訝地說。

「嗯,沒有好好落地。」

眼角餘光瞥到遠遠走在前面的父母,他們發現他停下來和女人交談,慌張地折返。

「春?」

「出了什麼事?」

見春的父母小跑步趕來,女人問他:「這兩位是你的爸爸媽媽嗎?」

「嗯。」

「這樣啊。」

那一刻,女人看起來非常高興的樣子。

後來他問女人當時為什麼會露出喜上眉梢的表情,女人回答:「因為你爸媽都長得很高,我心想太好了,這孩子還會繼續長高。」

「你們好,敝姓森尾。」

女人在趕來的父母面前行禮如儀地低頭致意。

似乎這才反應過來自己做了什麼,女人臉上浮現出被自己嚇到的苦笑,搔搔頭:

「不好意思,唐突地向令公子搭訕。那個—看到令公子,我大吃一驚,不小心失態了……」

春的父母面面相覷:

「妳找我兒子有什麼事?」

我覺得他是個「跳舞的人」。

後來她這麼說。

她說從車上看到春的第一眼,就有這種感覺了。

就像是冷不防撞進視線範圍內—雖然相距甚遠,卻像是沐浴在聚光燈下,身影十分鮮明。

「我就打開天窗說亮話了。可以讓我教他跳舞嗎?可以把他交給我嗎?」

從女人的聲音裡可以聽出靜謐但強烈的意志。

沒錯,那時候女人也用「他」來稱呼春。

春果然很適合「他」這個代稱。

跳舞的人。不是跳舞的孩子,而是跳舞的人。

果然,春就是春。春就是「他」。

「教他跳舞?」

父母雙雙露出丈二金剛摸不著頭腦的表情。

「是的。我在教古典芭蕾。」

女人遞出名片。

森尾司芭蕾舞教室

那是春和芭蕾舞、春和森尾司的相遇。

我想養狗。

忘了他第幾次回國時,問了許許多多問題後,突然冒出這句話。

哦,想養什麼狗?

我順著往下問,他反問我:「可以取名為豆皮二號嗎?」我回答:「那當然。所以你想養柴犬?」他回答:「不,我還沒想好。」

我其實一直想養一隻跟豆皮差不多的柴犬。那邊現在很流行日本狗,要買也不是買不到,只是覺得對豆皮一號有點過意不去。

他偷偷地看了放在佛壇上的豆皮項圈一眼。

我想從歐洲的狗挑一隻毛色跟豆皮差不多的狗。

哦,聽起來很不錯。那條狗大概一輩子都沒見過用來給自己取名的食物吧。

春猛搖頭。

不,到時候我不管怎樣都要找到豆皮壽司給牠看,告訴牠這就是你名字的由來。

我笑了。狗狗大概會嚇傻吧。

眼前浮現出小狗莫名其妙地聞著豆皮壽司的樣子。

我站起來送他離開的瞬間,想起又來到梅花開的季節了。

「這麼說來,你還記得嗎?你去德國前本來應該要再跳一次紅天女給我看的,可惜沒跳成。」

聽見我的感慨發言,「啊,是有這麼一回事。」春望向走廊。

「今年的梅花已經開了嗎?」

「我想還要再等一段時間。」

我們來到走廊上,站在外面的梅樹前。

「唉……」春長嘆一聲。

「真的耶。好遺憾,我好想看盛開的模樣啊。」

「你就當是已經盛開了,跳紅天女給我看嘛。」

我沒想太多地說。

這時,就像氣溫突然下降般,旁邊的人影消失了。

咦,我連忙往旁邊看了一眼。

那裡有一棵梅花樹──不,不對──是觀音像。

春閉上雙眼,站在那裡,以前我看過,所以嚇不倒我。上次他似乎是模仿梅花的樹枝或樹幹,扭轉著身體佇立,但這次他就像佛像一樣,筆直地伸出雙手,極其自然地站在那裡。

但他的身影有股莫名神聖的氛圍,不像是這個世界的俗物。

「這究竟是──?」

我忍不住詢問。

春睜開雙眼,瞥了我一眼,笑了。

神聖的感覺倏忽消失。

「剛才那是佛像吧?」

我又問了一遍,「嘿嘿」春笑著縮起肩膀。

「我啊,認為日本的佛像都是木頭。」

他說。

「我猜剛從大陸渡海來日本時的佛像,都還表現出佛陀的姿態,可是到了日本以後大概稍微起了變化。日本原本就有巨木或神木信仰,大家為樹木綁上注連繩頂禮膜拜。所以日本人看到佛像時,應該會認為那不就是自己在樹裡看到的東西嗎?我認為佛像其實有些將樹木擬人化的部分。所以我現在的想法是,紅天女是否也是將樹木擬人化,亦即呈現類似佛像的姿態。就像我剛才呈現的那樣。」

春以雲淡風輕,卻又帶點莊嚴的表情說道,臉上浮現出一如往昔,天真無邪的笑容。

「那就先這樣,稔舅舅。我會再來的。你也要來看我的新作品喔。」

春瀟灑地揮揮手,穿上靴子,推開玄關門。

我在他背後說:

「保重身體,替我向大家問好。」

「沒問題,你也要保重喔。」

春風過隙。

在我眼中,他永遠是美麗的孩子。

即使已經完全看不到他的背影,我仍隱約感受到梅花的香氣。

我家院子的梅花還含苞待放。

但我確實聞到他讓梅花盛開的香味。