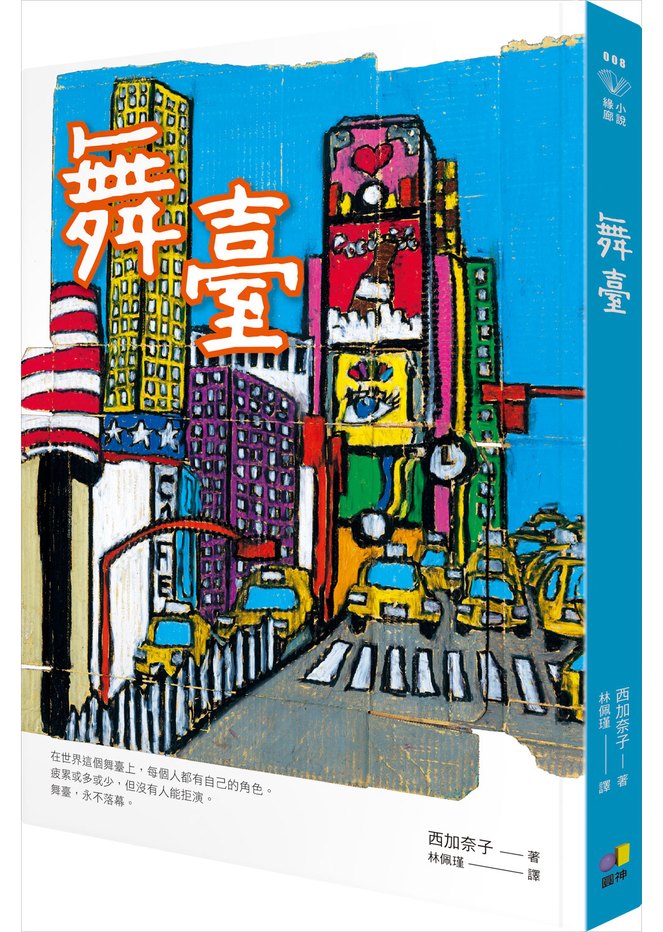

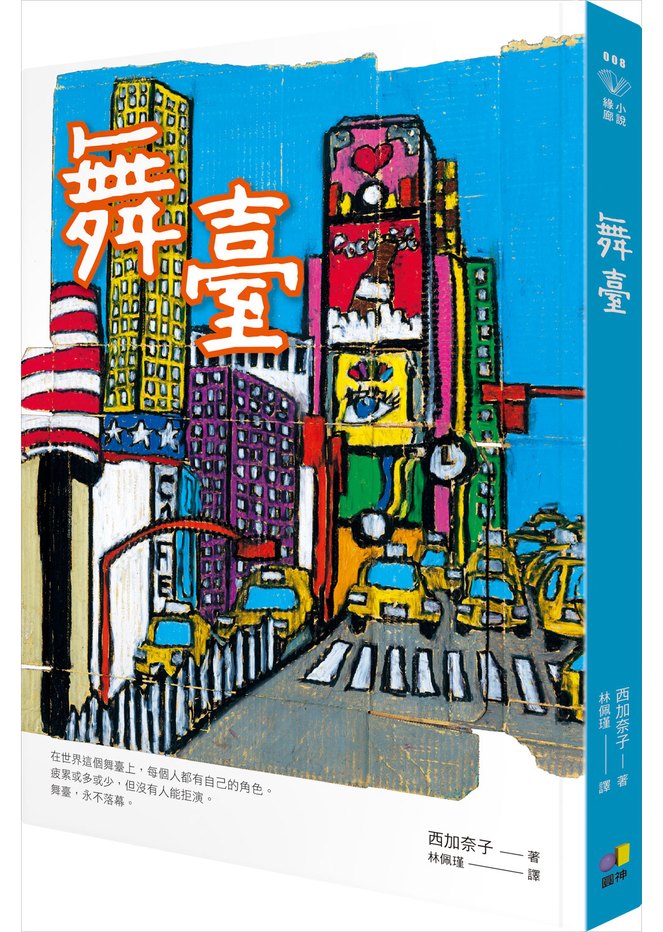

直到二十九歲,葉太才首度來到紐約,這是他第一次單獨旅行;而今天,是他的第一個觀光日。

別得意忘形、別得意忘形,葉太不斷告誡自己,嘴角卻不爭氣地上揚。國中二年級時,班上最可愛的女同學在情人節送他巧克力,當時他也笑得合不攏嘴;在那之後,他已經很久沒有這種心情了。

從飯店徒步僅僅一個街區,就是星巴克;再往前走兩個街區,也有一家招牌上寫著「CAFÉ」的餐廳;然而,葉太無視這一切,徘徊了好幾個街區,到頭來,進了離飯店不過兩個街區的「○○DINER」。

當時的興奮與如今的鬱悶形成強烈對比,葉太不禁面紅耳赤。怪就怪我自己得意忘形。

誰教我得意洋洋地想著:我現在正走在第五大道!

從以前開始,葉太就認為:得意忘形的人一定會有報應。

葉太認為自己的身體一定有某種肉眼看不見的皺摺。

一般而言,外界的刺激會被細微的皺摺阻隔,無法抵達皮膚;但一旦入侵,無論怎麼撥、怎麼搖晃,就是卡在裡頭出不來。羞恥與懊悔,就這麼纏住了他。

每每葉太想起此事,總會下意識地拍打自己的身體。他一面祈求自己跟朋友一樣粗枝大葉,好活得輕鬆些;另一方面,他又下定決心,絕對不要變成那種人。

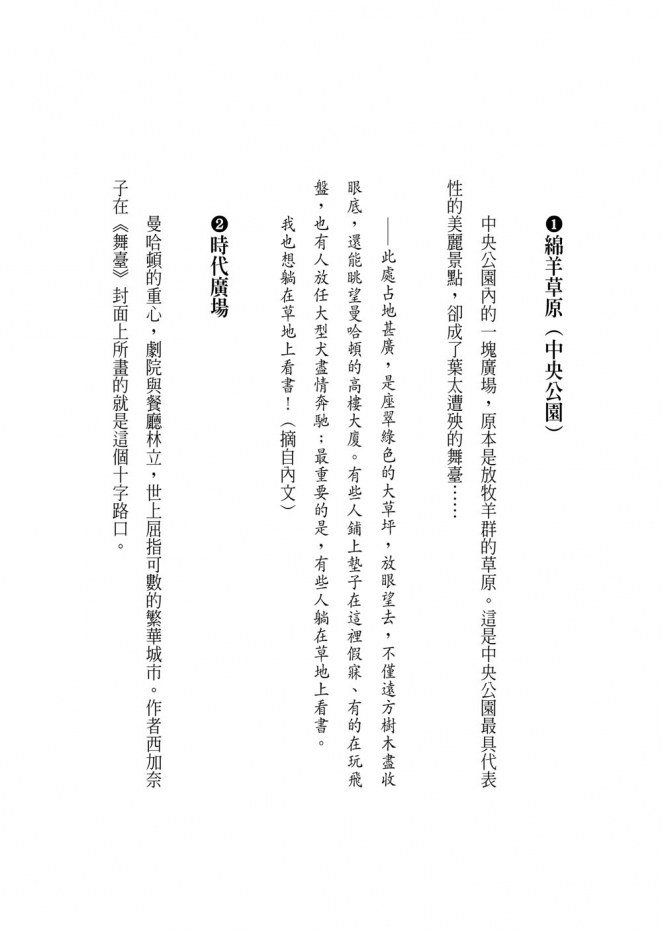

葉太的包包裡有一本沉甸甸的小說。他打算在中央公園閱讀這本書。

葉太想躺在中央公園的草地上看書!

升上國中後,他開始養成看小說的習慣。他在父親的書房找到太宰治的《人間失格》,讀完後深受震撼。幼稚的虛榮心、強烈的羞恥心、令人感同身受的卑鄙行徑,無一不是葉太本人的寫照。

除此之外,主角葉藏的名字也令他備感親切。他祈求不要有任何同學閱讀這本書,因為葉藏跟他實在太像──不,應該說,他像極了葉藏。

葉太感謝太宰治寫下這部作品。他認定這是太宰對自己發出的警告。此後,葉太更加注意裝瘋賣傻的力道,以免自己也遇上程咬金「竹一」。至於葉藏的繪畫天分與熱衷左派運動的部分,則與他大不相同;葉大一方面感到失望,另一方面也鬆了口氣。

太宰治的作品全部讀完後,他也開始大量閱讀其他作家的作品。不久,葉太就對小說上癮了。唯有面對小說,葉太才能敞開心房,拿出最真實的自己。有人懂我──說來算是老生常談,但他真的發自內心這麼想。他知道故事裡的人物是虛構的,但正因為如此,他才能相信那些角色。那傢伙的「現在」跟我的「現在」,都是現在進行式,葉太心想。小說不會為難葉太;葉太喜歡憑一己之好任意解釋小說的含意,將它化為自己的血肉。

即使如此喜歡小說,葉太卻從不在人前看小說。他固然討厭別人看見他「在青春期閱讀小說的模樣」,但最主要的原因,還是在於他父親。

葉太的父親是作家,筆名是鍵倖輔。

父親三十二歲出道,五十七歲過世,生前共出版小說四十餘冊,並且得了幾個重要的文學獎,是文壇舉足輕重的大老。

葉太是獨生子,多虧父親,他才能過著衣食無缺的生活,這次的旅費也是來自父親的遺產;然而父親生前也確實帶給他諸多痛苦。或許每個青春期的男孩都活在父親的陰影下,但葉太的父親既是作家又是名人,他對父親的情感比一般男性複雜許多。

葉太以前曾試著閱讀父親的作品,不料一開場就是床戲。這深深地傷害年僅十四歲的他。他不能容忍親人以這種方式玷污自己最愛的「小說」。

他知道還有世上很多不同的作品,也明白不喜歡的書大可略過,但為何父親──如此至親之人偏偏是作家呢?葉太憎恨自己的生長環境。

不僅如此,父親還喜歡在日常生活中標榜自己是個「作家」,就是葉太討厭的那種「作者比作品還搶眼」的作家。父親是喜歡別人吹捧奉承的作家,而且對自己的「形象」也有一套標準,那就是「做作」。「去紐約玩最好住公寓式飯店,這樣才能體會紐約生活的醍醐味。」「我可不想在人潮中欣賞波洛克的畫作。」只有這種人才想講得出這種話。

由於葉太視自己為作家之子,而非富家子,因此他必須扮演理想中的「自己」。不能太招搖,也不能太不起眼,以免被人欺負;只要當個普通幽默、普通善良的人就好,並且萬萬不能被人識破真面目。

如今,葉太確定了包包裡那本小說的重要性。那是葉太心目中最特別的書,也是跟父親毫無關連的書。

我要躺在中央公園的草地上,看這本小說!

儘管這個心願實在太「紐約」,令葉太不時心虛低嚷,但唯有這個心願,他必須硬著頭皮完成。這是他最愛的作家睽違兩年的新作,看完這一本,還得再等兩年。葉太在飛機上拚命按捺翻閱的衝動,若是偷看了,「在中央公園閱讀這位作家的書」就變得一點意義也沒有。

事情發生在一瞬間。

葉太抬頭一看,男子逆著光,所以看不清那人的長相,只知道他的鬍子長至喉嚨,頭頂光禿。下一秒,葉太看見男子帶著他的包包跑走。不,不是看見,是「目送」。男子帶著葉太的黑色側背包,頭也不回,飛也似地逃離綿羊草原。

葉太終於發覺大事不妙。包包被偷走了。

葉太杵在原地,呆若木雞。他很想追過去,身體卻動不了。好,那就大叫吧。男子逃走的沿途還有一些路人,只要用力大叫,一定會有人幫忙抓住他。

坐在旁邊的情侶看看跑走的男子,又看看葉太。不只他們,葉太周圍的人,全都納悶地看著葉太及那名男子。

叫吧。可是我該叫什麼才好?

葉太腦袋一片空白。四周的人都看著葉太。從句尾上揚的音調聽來,有些人在對他發問。那些人是不是在問:「你東西被偷了嗎?」還是在問:「你認識他嗎?」不,搞不好他們問的是別的事情。

或許他們說的是:「你白痴喔,幹嘛傻傻坐著?」

情侶中的男子終於按捺不住,站起來看著葉太,並指著逃走的男子,念念有詞,看起來似乎有點生氣。那人是不是在說「快追過去!」呢?葉太不知道,真的不知道。不僅如此,葉太也無法大叫、無法動彈,只是坐在原地。

最後,葉太選擇了笑。他老神在在地揚起嘴角。

葉太輕佻地笑著、笑著,笑出來了。

此時的葉太,被自己此生最大的恥辱綑綁得動彈不得。

說到底,他根本不懂英文的「小偷」該怎麼說。萬一不小心說錯了,一定會被在場的美國人笑死。當然,就算用日語大叫「小偷」,只要語氣夠急迫,外國人肯定也能聽懂(畢竟有個男人拿著包包飛也似地跑走)。但葉太辦不到,因為他一路以來,都將「從容不迫」視為最高原則,絕不能在此破例。

活在各種恥辱中的葉太,原本想在中央公園的綿羊草原閱讀最愛作家的新作,包包卻被偷走,簡直是奇恥大辱。

還有比這更慘的事情嗎?

葉太曾經將扁彈珠塞在牙縫,卻拿不下來;也曾經收到巧克力,卻發現脖子的痣長了根毛。但是,這些全比不上眼前的慘況。

葉太笑了。

他擠出比過去的任何假笑更開朗、更無意義、更具破壞力的賊笑,這是他唯一能做的事。

包包?反正裡面也沒裝什麼貴重物品,沒差啦。

那個男的?他是我朋友啦,我們在鬧著玩。

在場的所有人啊,拜託你們冷靜下來,別再用看到鬼的眼神看著我了。葉太暗自祈求。

其他人見葉太動也不動地賊笑,眼神頓時由訝異轉為厭惡,好像看著什麼髒東西。

葉太還在笑。儘管他無法積極地扮演一個腦袋壞掉的男人,那也無妨,只要這副笑容能讓大家相信「那傢伙就是這種人」就好。

葉太完全不想離開;至少現在不想離開。一旦現在有了動作,周遭的人又會聚焦在葉太身上;有些人會再度對葉太說些什麼,有些人可能會竊竊私語,有些人則會笑他。

他真的把所有家當都放在那包包裡:錢包、護照、相機。葉太本來就不屑用保險箱,但此時此刻,他恨死了那家沒有保險箱的飯店,甚至還想提出告訴。但想當然耳,他只是想想而已。

這時該怎麼辦才好?回程機票早已買好,但放在包包裡;照理說,亮出護照就能通行,但護照也在包包裡。遺失護照沒關係,去日本總領事館求助就行;沒有現金也無所謂,大可等到回日本再付錢。最重要的是,領事館有日本人。葉太心知肚明,應該馬上前往領事館求救。

可是……葉太心想。承辦者一定會問他什麼時候來紐約,就算沒問,一旦調出航空公司的紀錄,就會發現葉太昨天才剛到紐約。然後,等葉太交代完來龍去脈,對方就會笑他:

「第一天就中獎(笑)。」

對方一定會瞧不起他,認為葉太簡直蠢到不行,或是投以憐憫的眼神(這樣更糟)。葉太不想這樣,他死也不想這樣。

我該怎麼辦才好?

身為一個「來到嚮往已久的紐約中央公園,但觀光第一天就被偷得精光,身上也只有一點錢的男人」,我該怎麼做才好?

從前,葉太曾經在問答網站看到這樣的疑問。

「我是女生,十四歲的國中生。我有個喜歡的人,是我同班同學,聽說他也喜歡我。這是我朋友從他朋友那邊聽來的,應該不會錯。問題來了:請問如果他向我告白,我應該怎麼回應?」

網友在問題底下給了她各種建議,例如:「我不知道妳到底想問什麼!」「喜歡就說喜歡啊!」「妳根本不需要煩惱嘛!」

葉太看著他們的發言,在內心吐槽:白痴喔!

這女生想問的不是這些。被喜歡的人告白當然值得開心,也會想跟他交往,這是真的。

然而,她想知道的是:究竟該如何表達她的心情,才是「正確的」?

葉太完全明白那位十四歲國中女生的心情,對此感到心有戚戚焉。

該怎麼回答才不會「錯」?才不會顯得「好笑」?妳想問的是這個吧?我懂我懂。

那些自以為「正常」的蠢蛋,只會說什麼:

「別人是別人,自己是自己,沒有標準答案!」

「坦率一點嘛!」

才怪。這世上當然有「標準答案」。假如那位十四歲的國中女生憑直覺「坦率」地回答:「那我們就交往吧!」這樣難道正確嗎?當然不是。應該微笑著說:「如果不嫌棄的話……」或難掩喜悅地說:「天啊,真的嗎?」

總之,確實有一定規則可循。

這個社會具有無形的行動準則,嚴格要求眾人「這樣做可以」「那樣做不行」;服裝、眼神、言行舉止,每個舉動都必須遵守行動準則,而每個人也有意無意地活在行動準則下,以免違規、做出錯誤抉擇。一旦有人稍微「越線」,其他人就會嘲笑或懼怕他,最後排擠他。

國中女生在網路上詢問「該如何回應心上人的告白」,也是基於同樣的理由。她不想跨越那條無形的行動準則界線,她想選擇「標準答案」,因為自己不想被取笑、敬而遠之、排擠。我們活在社會賦予的無形規範之下,久而久之,人人都失去了「自我」。

我無時無刻不在演戲。我時時刻刻都在尋求標準答案。

然而,傷腦筋的是,其實標準答案也並非「標準答案」。理想中的自己是什麼?反之又是什麼?兩者都沒有標準解答。只要心中沒有「最原始的渴望」,一輩子都不可能找到標準答案。

葉太在床上動彈不得,就這樣過了約莫一小時。這不是誇飾,他真的無法動彈。我一個人安分守己,卻過得如此痛苦,這教我該怎麼活下去?有誰能了解我的辛酸、我的痛苦?

葉太偶爾會聽見護理師的腳步聲,但大家可能都不想打擾這位獨自待在亡父病房的兒子,因此無人聞問。葉太可以放膽看父親的日記,想看多久就看多久。

父親的日記,說穿了就是「標準的父親日記」。換句話說,裡頭的內容都是「故意寫給別人看的」。在生命的最後一刻,父親的血壓突然飆高,就這麼失去意識死了,所以日記裡沒有任何類似「遺言」的字句,只寫了「心情很平靜」「原來迎向死亡是如此寧靜而美麗的情感」之類的話。

「這什麼鬼啊!」到最後還是這麼做作。

如果這篇文章是別人寫的,應該會觸動葉太的心弦;如果是其他將死之人的日記,葉太或許會被那段話打動,搞不好還會眼泛淚光。

可是作者是父親。是那個卯足力氣「故作姿態」的父親。

父親一定希望這本日記能在自己死後順利出版。日記裡字字珠璣、心機用盡,所有文章裡,真心話恐怕一句也無。

父親已為死亡做好心理準備是真的。即使如此,他還是不忘維持最完美的形象,葉太對此深感佩服。能做作到這種地步,也算是人上人了。父親到最後還是老樣子。

葉太闔上筆記本,粗暴地丟進事先準備好的紙箱。要不要出版這本日記,應該取決於母親;日記裡有幾行感謝母親的話語,她看了鐵定喜出望外。

最後,葉太將《地球步方 紐約》扔進紙箱。「啪!」聲響意外的大,他望向《地球步方 紐約》。數秒後──

好明亮。葉太心想。亡父的病房,亡父的兒子,裝有日記的紙箱;在這之中,《地球步方 紐約》顯得特別「明亮」。它純潔無瑕、充滿夢想,而且光采奪目。

這本《地球步方 紐約》是最新版。父親應該是住院前就買好,然後特地帶進病房裡的。

他想去紐約嗎?

一思及此,葉太忽然一陣鼻酸,差點就要落淚。他吃了一驚,打從心底感到訝異,連忙左右張望(不過只有他一個人),再悄悄撫摸自己的眼角。眼淚沒跑出來。

葉太討厭父親。原本以為,就算父親死了,自己還是討厭他。

葉太本來還擔心讀了日記後,便會原諒父親,搞不好還會哭出來,但根本沒這回事。真不愧是父親,直到最後一刻都做作到極點。葉太甚至有點覺得佩服。

然而,這本《地球步方 紐約》是怎麼回事?

太明亮。太明亮了。太《地球步方 紐約》了。

「等我病好,我要去紐約。」

父親是不是懷著這種想法?即使他病入膏肓、拒絕安寧醫療、寫下為了在死後出版量身打造的做作日記,仍然沒有放棄希望。

「等我病好,我要去紐約。」

這個誠懇而純潔的心願震懾了葉太。葉動感到窒息、痛苦,只好按著胸口,細數自己的心跳,久久無法自已。

葉太將《地球步方 紐約》放進自己的包包。雖然他很討厭父親,但他不想讓人其他人看見這本書;這是父親唯一的醜態,也是最丟人的醜態,但正因為如此,也是父親最真實的樣貌。

葉太沒有將這件事告訴任何人,他發誓要一輩子藏在心裡。他將《地球步方 紐約》背得滾瓜爛熟,然後用父親的錢展開此生首度的個人旅行。

多麽感人肺腑!

葉太來紐約是為了在中央公園看書,這的確是他最真實的心願,但這份心願是來自於《地球步方 紐約》。葉太在「去紐約」的願景中,找到了自己最想做的事。

他想躺在中央公園看書。

葉太將自己來紐約的理由集中在這一點,除此以外的其他事情完全視而不見。回憶父親,是為了討厭父親,他希望自己討厭父親一輩子。然而如今──

「為什麼不讓我討厭你一輩子?」葉太心想。

不,不只是現在。打從在病房看到《地球步方 紐約》那一刻,葉太心中便浮現這個念頭。

「為什麼不讓我討厭你一輩子?」

如果能討厭父親一輩子該多好;不,他的確討厭父親,即使是現在,葉太也沒有原諒父親。父親很卑鄙、做作、寫假日記,連死前最後一刻都戴著假面具,連面對親人時都不肯展現自己真實的一面,然後雙腿一伸,死了。

「為什麼不讓我……」葉太以為自己要哭出來了。但是不行,如果在這裡哭了,豈不是標準的「想爸爸想到哭出來的男人」?

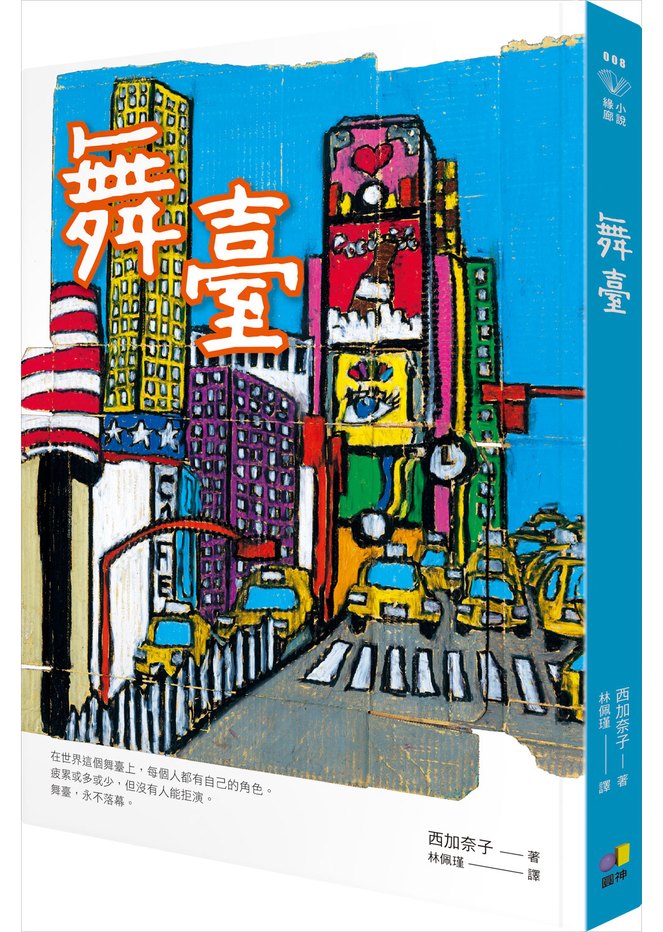

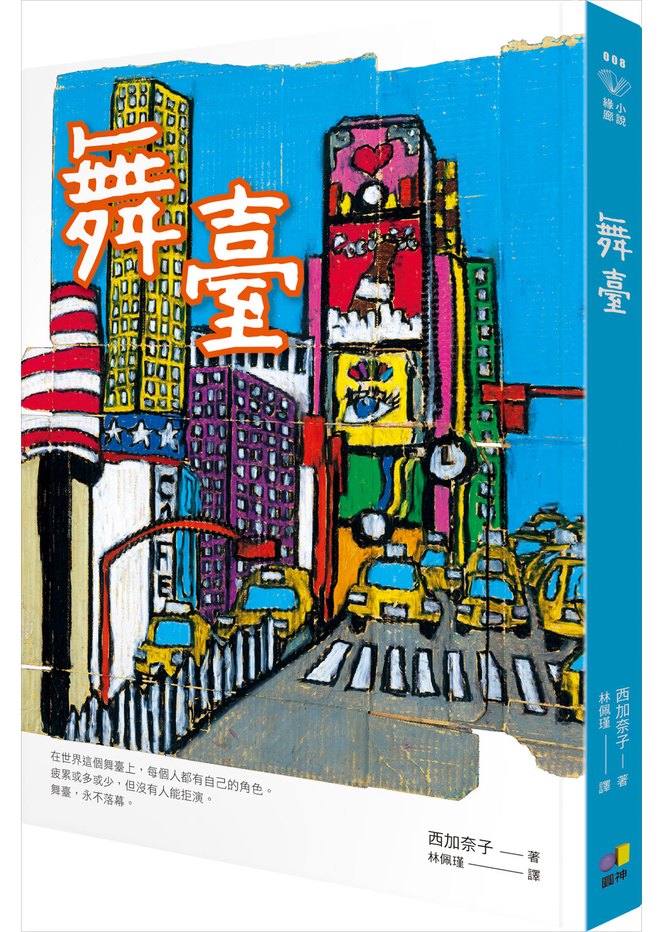

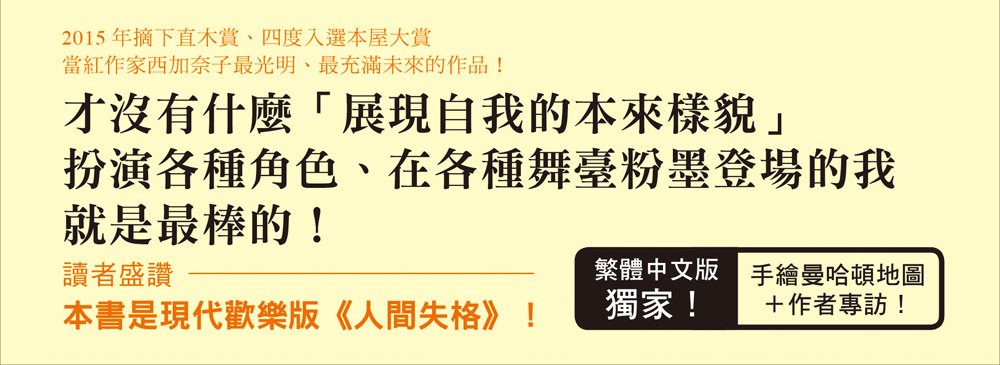

1977年出生於伊朗德黑蘭,在開羅和大阪長大。2004年以《葵》一書出道、2006年以《櫻》獲得本屋大賞第10名、2007年以《通天閣》獲得第24屆織田作之助賞、2013年以《笑福面》獲得第1屆河合隼雄物語賞、本屋大賞第5名;2015年以《莎拉巴!》一書獲得第152屆直木賞和本屋大賞第2名;2017年再度以《i》獲本屋大賞第7名。另著有《漁港的肉子》《黃色大象》《圓桌》等書。

1977年出生於伊朗德黑蘭,在開羅和大阪長大。2004年以《葵》一書出道、2006年以《櫻》獲得本屋大賞第10名、2007年以《通天閣》獲得第24屆織田作之助賞、2013年以《笑福面》獲得第1屆河合隼雄物語賞、本屋大賞第5名;2015年以《莎拉巴!》一書獲得第152屆直木賞和本屋大賞第2名;2017年再度以《i》獲本屋大賞第7名。另著有《漁港的肉子》《黃色大象》《圓桌》等書。