3

地下餐廳實際上不是真的完全在地下室,盛夏的陽光穿透窗戶,在地板的磁磚落下窗框的影子。現在這段時間,餐廳的客人只有悠木,以及事業部的兩名職員。廚房洗碗的聲音都比他們的交談聲要大。

銷售部沒人接電話,很難想像大白天辦公室完全沒人接應,但那裡本來就是一個莫名其妙的單位。維護縣內各地的銷售通路是銷售部的主要工作,可真要講到具體的業務內容,頂多也就是陪那些通路商喝酒打麻將而已。然而,報社內部還是把銷售部當成維繫宅配系統的重要單位,據說接待費用也是隨便他們花。銷售部名義上是個大單位,成員卻不到十個人,辦公室也昏暗又狹窄。大家都說那裡是「黑盒子」,悠木對這稱號也深表認同。

事業部的兩名職員離開了,餐廳剩下悠木一個人。他原以為冰涼的湯麵比較好入口,但點來的冷麵只吃一半就吃不下了。

衝立岩──

悠木不自覺嘆了一口氣,內心忐忑不安。

半個月前他跟安西去探路的時候,深怕自己狂飆的心跳被一旁的好友聽到。不過,當時他還不怎麼焦慮,反正還有半個月的準備期。如今半個月過去,明天就要去攀岩了。

在安西提起衝立岩以前,悠木就知道衝立岩的存在。他本身對山岳沒有太大的興趣,剛才岸提到自衛隊開槍的事件,凡是住在群馬縣小有年紀的居民,只要講到衝立岩都會想到那一件事。

那是昭和三十五年 (一九六○年)發生的悲劇,當年悠木才十五歲。兩名山岳協會成員攀爬衝立岩正面的岩壁,不慎失足摔落,被繩索吊掛在山壁上,是一起駭人聽聞的新聞。二人被發現時早已氣絕身亡,救難隊用望遠鏡觀察到他們已無生命跡象。這下如何回收遺體就成了大問題,前一年已經有人攻克了衝立岩,連那些頂尖的登山家都無法輕易接近遺體。況且,遺體吊掛在岩壁上頭,根本無法靠人力抬下山壁。最後只好請自衛隊開槍打斷繩索,這可是前所未聞的遺體回收方式。

山難發生後的第六天,陸上自衛隊第一管區總監部接獲市長的請求,對相馬原駐屯部隊下達出動命令。第一偵查中隊挑選了十一名好手,在一百五十公尺外的岩盤展開射擊。目標是十二釐米的繩索,而且繩索還會隨風搖擺,遲遲無法命中。十一名好手用了步槍、卡賓槍、機關槍,總共打了一千兩百三十八發子彈,才成功打斷二人的繩索。

悠木採訪過其中一名回收遺體的退役人士。據說繩索被打斷以後,遺體像掉落的布偶一樣砸到岩壁上,滾了四、五圈才從陡峭的斜面滑落。儘管二人早已身亡,看到那樣的景象還是令人難過,遺體和登山背包全都砸得稀巴爛。退役人士講完上述經歷後,思緒沉浸在過往的回憶中。

悠木要攀爬的,就是那樣凶險的岩壁。

他試著思考攀爬衝立岩的原委,不消說,是安西耿一郎慫恿他嘗試的。這一切要從三年前說起,悠木去參加「一起登山團」舉辦的酒會,那是安西在報社內舉辦的社團。光看那搞笑的名字,就知道那不是多正經的登山社團,頂多就是去山上或溪谷地健行罷了。大家健行完會享受燒烤和啤酒,互相交流感情。各部處的職員都有參加,成員也不限男女,包含掛名的成員大概將近三十個人。

安西是中途跳槽來到北關東報的,資歷不到十年,年紀卻比悠木大三到四歲。他們剛認識的時候,安西說大家對等來往就好,不用顧慮資歷和年紀。說完就用他毛茸茸的手抱住悠木的肩膀,故作親暱地晃了幾下,彷彿那是他交朋友的固定儀式。安西的為人,讓悠木想起了「豪放磊落」這個考試才會用到的詞彙。只是,安西實在太特立獨行,悠木對他超乎常理的好意抱有戒心,盡可能不跟對方扯上關係。

然而,三年前悠木願意參加酒會,主要還是受到望月亮太身亡的影響。家庭關係也處理得不太好,心情挺鬱悶。總之,悠木想去外面喝一杯,聽聽愛爬山的傢伙吹牛也好。

參加那些無聊的酒會,悠木只知道安西除了喜歡爬山外,還喜歡英國詩人拜倫、德國小說家恩德、歌手山口百惠,還有漫畫《小拳王》。

可是,過一陣子舉辦的妙義山山稜健行之旅,徹底改變了悠木的看法。說實話,他純粹是找不到理由推辭才參加的,但那次健行卻帶給他意外的體驗。健行其實也沒幹嘛,就只是一直在山上行走,明明雙腿越走越酸,心情卻越走越快活。身旁有一大批人相伴,五感卻集中在蒼穹上。那種不可思議的感覺,讓悠木有些困惑。但他確實感受到,從小到大心中那股揮之不去的鬱結,有那麼一瞬間煙消雲散。

悠木每到放假就會去山上體驗那種感覺,多半都是跟安西同行。悠木沒說過自己喜歡爬山健行的理由,但安西還是很高興。每次悠木參加健行,安西就會用他毛茸茸的手,抱住悠木的肩膀或脖子,親暱地搖晃幾下。

後來二人還結伴攀岩。悠木主動提議攀岩,主要是出於一種近似預感的直覺。他們攀爬的多是榛名山的黑岩,高約三、四十公尺。據說,安西年輕時就是攀岩高手。黑岩有各種不同的面貌,包括西稜路徑、十九號岩溝、金字塔面、大斜岩路徑 ……

攀岩讓悠木感受到孤獨的平靜,預感也確實成真了。原來鬱結的陰霾消失不見的時候,就是那種放空的感覺。當他攀在岩壁上,那放空的感覺從未間斷。

悠木熱衷攀岩,安西調侃他是大器晚成的攀岩愛好者。不可否認,他們之間是有一些心照不宣的默契,但又不是真的推心置腹。從某種意義上來看,悠木只是利用安西,來得到孤獨的平靜。反正安西為人粗線條,不用擔心自己的心思被看穿,可以盡情放空。

那三年內,悠木對安西的印象始終停留在他們相識的那一刻。反正安西就是一個愛喝、大笑、能聊,動不動就搖晃人家身體的傢伙。二人都是北關東報社的職員,卻從來沒有聊過報社或工作的話題。安西是銷售部的成員,所以悠木也門縫裡看人,認為安西除了接待工作以外,也聊不出有內涵的工作話題。不過,安西也從未打探悠木的記者工作,顯然對報社和工作的事不怎麼感興趣。唯獨有一次,悠木藉著酒力聊起工作的話題,安西引用恩德作品中的名言,制止悠木再說下去。他說,不適合當下的話題,留到合適的時機再說吧。講好聽是享受人生的達人,但大多數的情況下,安西看起來就只是一個享樂主義者、一個揮霍人生之徒,個性樂天又輕浮。

不過,安西在攀岩的時候判若兩人,完全不苟言笑,雙眼還透出異常的鋒芒。安西對攀岩知識瞭如指掌,卻絲毫沒有輕慢托大的態度,始終表現得相當謙遜,甚至可以說到了膽小的地步。

三個月前,安西說要挑戰衝立岩,悠木不假思索地答應了。現在回想起來,答應攀爬衝立岩真的是有欠考量。

「你在這啊。」

餐廳裡迴盪著熟悉的大嗓門,從四面八方撼動悠木的耳膜。

安西大搖大擺地走來,身上穿的竟然是大紅T恤。

「悠老弟,你害我找了好久,還以為你腳底抹油了呢。」

「腳底抹油……?」

悠木板起面孔,安西哈哈大笑,坐到悠木的對面。

「開玩笑啦,別當真!」

安西全身冒汗,連絡腮鬍都沾滿汗水發光。T恤的胸口一帶都濕透了,活像小嬰兒流口水的痕跡。

「那就按照原定計畫,我們到群馬總社車站,搭乘七點三十六分的電車出發。」

去谷川岳爬山,可以開車進入一之倉澤的溪壑,但安西認為這樣不過癮,便提出了上面的建議。他們打算搭乘上越線的電車前往土合車站,徒步走到登山指導中心住一晚,隔天一大早再前往一之倉澤挑戰衝立岩的正面岩壁。

悠木看了牆上的時鐘一眼,已經兩點半了,也就是五個小時後要出發。該來的終究躲不掉,焦躁感在胸中延燒。天氣這麼熱,還是算了吧?安西應該不會主動中止或延期。

「悠老弟,看你神色不太對,是不是真的會怕啊?」

「沒有,沒這回事。」

「別擔心啦,有我在。」

安西開朗的笑容今天看起來特別欠揍。

「我沒擔心啊。」

「我懂你的心情啦,我一開始也跟你一樣。身體躍躍欲試,心裡卻緊張得要死,跟第一次打炮的感覺挺像的。」

安西總是會把話題帶到奇怪的方向。

「女人是不是也一樣啊?不曉得山口百惠又是如何。」

「你問我問誰啊?」

「不過啊,像你這種的一定敢上。」

悠木不耐煩地問道:

「什麼叫我一定敢上?」

「你一定會攀上去的。」

話題又回到了登山。

「平常沉著冷靜的人啊,反而會拚命往上爬,沒在跟你五四三的。而且還會分泌大量的腎上腺素,跟瘋子一樣越爬越高。」

「是這樣嗎?」

「是啊,這又稱為超越顛峰。」

悠木疑惑反問。

「超越顛峰?」

「我沒跟你說過嗎?」

「沒有。」

「就是亢奮到極限,恐懼感麻痺的狀態。」

「麻痺……?感受不到恐懼的意思嗎?」

「沒錯,一攀上岩壁就沒命往上爬,等回過神的時候已經攻頂了,可喜可賀啊。」

安西東拉西扯了幾句,還不忘擠出一個開懷的笑容。他說這些話,似乎是要緩解悠木緊張的情緒。

「悠老弟啊,給你猜一個問題。」

「啊?還來啊?」

「聽好囉,你猜安西耿一郎攻克過衝立岩幾次?」

悠木失笑,懶得回答這問題,但安西催促他趕快回答。

「滴答、滴答、滴答,還剩三秒。滴答──」

「十次吧?」

悠木心不甘情不願地回答了,安西談起當年勇的次數,遠比他爬上衝立岩的次數還多。

「答對了。可是你看,我安西耿一郎現在還活吊吊的。」

「是活跳跳的啦,笨蛋。」

「欸、那是笑點啦,你嘛幫幫忙。」

安西伸長手臂,搖晃悠木的肩膀。

悠木嘆了一口氣說:

「是說,你爬上衝立岩,那都十幾二十年前的事了吧?」

「喂~悠老弟。」

安西把雙手罩在嘴邊,大聲呼喊悠木。

「吼唷,你很吵耶。」

「你二十年沒騎腳踏車也不會忘記吧?以前練過的本事,都嵌在基因裡了啦,不會忘記的。」

「喔喔,啊不就跟真的一樣?」

安西的說法讓悠木很傻眼,但他更傻眼的是,自己到現在還下不了決心。

悠木不是不想去谷川岳,他或許是有那麼一丁點膽怯,可是他也非常清楚,明天站在衝立岩面前,再怎麼害怕他也不會允許自己逃避。

簡單說,他找不到一個可以接受的理由。

悠木爬山不是為了成就感,也從沒想過要征服高山峻嶺。要品嘗孤獨和放空的滋味,爬榛名山的黑岩就夠了。安西突然邀他去爬衝立岩,他也沒想太多就答應了。對登山有了一點粗淺的認識後,悠木很清楚自己沒有「登山家」的素質。因此,他對以登山家自居的安西,多少有那麼一些厭惡感。

爬山為的是什麼?

這個司空見慣的問題,悠木沒有問過安西。

他一點也不想知道答案。他心中還有另一個想法,人們對登山家都有一種「純粹的幻想」,好像登山家都是一群童心未泯的好漢,甘願賭上性命去挑戰不必要的苦難。對一個依附組織的小人物來說,認同這樣的幻想就等於承認自己的渺小,這也是他抗拒的原因。

況且,炫耀自己攻克名山,跟記者炫耀自己追過重大新聞一樣。不管是爬山的經驗,還是報導的數量和內容,都是增加當事人名望和發言權的道具罷了,本質同樣是自吹自擂。唯一的差異在於,登山是純粹的興趣而非工作。炫耀興趣那就更糟糕了,自己的興趣有什麼好炫耀的?悠木很想抱怨,爬山就一個人乖乖爬,少講一堆大道理。

爬山還搬出一堆哲理和精神論,根本讓人無所適從。爬山既不需要崇高的精神,也不需要非凡的能力。

悠木不改內心定見,不斷尋找批評登山家的理由。可是反過來說,這也是對登山家的一種敬意和嚮往,對此悠木是有自覺的。有的登山家凍壞了好幾根手指和腳趾,依然沒有失去登山的熱忱,他們的意志力是難以估量的。那些人對登山的熱愛早已超出興趣的領域,悠木猜想,他們的生死觀,或許常人窮盡一生也無法參透。

話雖如此,悠木認識的登山家只有安西一人。過去雖有採訪過其他登山家,但也只是接觸到一點皮毛,並沒有真的了解他們的內在。說句老實話,悠木甚至懷疑安西算不算真正的登山家。根據安西的說法,國內主要的名山他都爬過了,但這麼厲害的人,照理說應該受邀參加海外遠征,悠木卻沒聽過這樣的傳聞。再者,安西沒有加入任何一個山岳協會,他只是縣內一流報社的小職員,平常在公司辦些玩票性質的健行活動,享受登山的樂趣。從某個角度來看,安西似乎是個不入流的登山家。因此,悠木始終沒有問他──爬山是為了什麼──悠木本來打算要是有認識登山家,一定要問出這個答案。

不過,現在悠木很想問一下安西。

衝立岩號稱「登山家的聖地」,明天他們就要去攀爬衝立岩了。悠木要挑戰一座沒有理由挑戰的高峰,如果安西是真正的登山家,想必一定有個正經的理由。不曉得那是什麼?是自己可以接受的理由嗎?悠木想問個明白,再花一個晚上好好想想。

悠木把冷麵的碗挪到一旁,探出身子問道:

「安西啊,你爬山是為了什麼?」

「為了下山啊。」

安西直截了當給了一個答覆。

悠木大感意外。

「為了下山……?」

「沒錯,爬山就是為了下山。」

悠木不講話了。

安西的回答──顯然是讓聽的人不知該做何反應的答覆。事實上,悠木真的不知道該做何反應。

爬山就是為了下山。常言道,放棄也是一種勇氣,安西是這個意思嗎?

不對,悠木問的不是登山的心態,而是登山的理由和動機。

悠木不懂那句話是什麼意思。爬山就是為了下山,有什麼特殊的涵義嗎?這答案太出人意料,悠木一句話也答不上來,登山家講話都這樣的嗎?

然而,安西閃耀的雙眸中並沒有得意的神色。他的表情跟平常一樣單純,彷彿永遠都在找樂子,而且深信一定很快就能找到的表情。

這也是在猜謎嗎?悠木不由得這樣想。

若真是如此,他們的代溝也太大了。悠木擔心再追問下去,萬一發現安西是拿謎語開他玩笑,他真的會討厭眼前這個人。

悠木起身離席。

「啊,你要離開啦?」

安西才剛點了一杯冰咖啡。

「那就電車上見啦,沒搭到電車就直接到登山中心會合,OK?」

「知道了。」

「逃跑的人要罰錢啊。」

「好啦。」

「好好發揮一下中年大叔的魄力,衝立岩沒啥好怕的啦。」

安西發出咻、咻的聲音,揮了幾記左拳,大概是在模仿小拳王的螺旋刺拳吧。

悠木凝視著安西的臉龐。

圓滾滾的雙眸開懷無比,活像看到生日蛋糕的小孩子一樣。

悠木離開餐廳。

明天的登山行讓他憂鬱得不得了。

4

下午六點過後,編輯部的辦公室人聲鼎沸。

悠木坐在政治線主編的位子上審核新聞原稿。因為他沒有出席無線電採購會議,只好代替出席會議的岸處理業務。

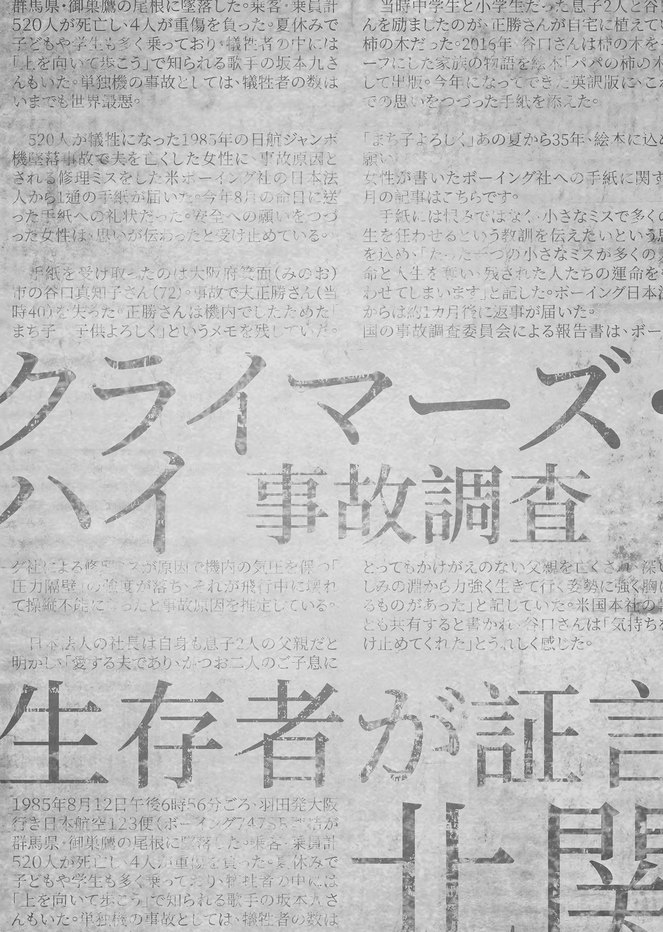

頭版頭條已經決定好了,報導內容是「三光汽船」經營不善,明天將會提出申請,尋求企業更生法的協助。負債總額高達五千兩百億元,是日本戰後最大的企業倒閉案件。悠木長年來在社會線報導各類刑案,平常也沒詳細閱讀政經新聞,但三光汽船真正的老闆是河本國務相,這點常識他還是知道的。換句話說,這不是單純的企業倒閉,肯定會牽涉到首都政治圈的角力。果不其然,共同通信傳來另一份報導,暫定標題是「河本請辭下台」,悠木繼續提筆修稿。

悠木回到位子整理東西,清點已經修改好的原稿摘要,準備交接給岸。隔壁位子上的電話響了,悠木裝作沒聽到,但電話響個沒完。轉頭一看,田澤不在位子上,不曉得是不是去上廁所。

不得已,悠木只好接起電話。這通電話是佐山打來的,他在縣警擔任採訪組長。悠木卸任以後,原本擔任副組長的佐山升任組長,已經連續五年穩坐組長的位子。佐山聽出接電話的是悠木,意外之餘還挺開心的,但他立刻壓低音量說出打來的用意。

「悠前輩,你們那邊現在應該人仰馬翻了吧?」

「你指什麼?」

悠木反問佐山的同時,抬頭張望部內。忙是一直都很忙,似乎也沒出什麼大事。

「還好啊。」

「這樣啊。沒有啦,時事通信的傢伙講電話時,說了一點奇怪的事情。」

佐山的意思是,他是在記者室偷聽到的。

悠木擔心趕上不電車,語氣也有些急躁了。

「對方講什麼?」

「就我聽到的內容──好像是有一架大型客機消失了。」

大型客機消失了……?

悠木抬起頭想了一下。

視線正好對上書架上的電視,畫面上播放著NHK的新聞。

一旁有人叫悠木讓開,是田澤回來了。悠木起身離開,雙眼依舊緊盯著電視畫面上的新聞快報。

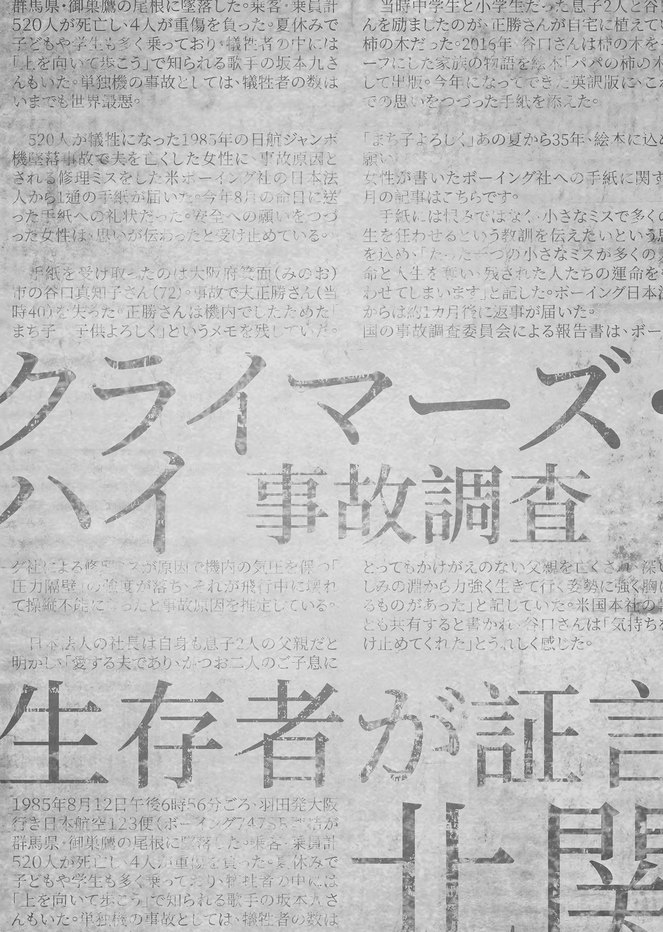

《日航大型客機從雷達上消失。》

「喂、你們看!」

核稿部有人扯開嗓子大叫。

一大堆人都擠到電視機前面。

「墜機了嗎?」

「那種大型客機,不會墜機吧?」

「不然是雷達故障?」

「消失的地點在哪裡啊?」

「反正不是這裡,群馬又沒有航線。」

電視機前面圍了兩、三道人牆,目前還沒有新的報導。

悠木走到編輯部的門口,半邊身子探出走廊,眼睛卻盯著人牆後面的電視。再不離開就趕不上電車了。

萬一真的是空難,整份報紙就得重做了。不過,倒楣的多半是內勤人員,部分主編必須處理共同通信發布的新聞,核稿部的職員也得重新編排報紙版面。除非有群馬縣的乘客在飛機上,否則記者沒什麼工作。當然,飛機墜落在群馬縣內就另當別論了。

悠木決定多等幾分鐘,等聽到墜機地點再離開,但一直沒有新的消息傳來。

最後,悠木果斷離開辦公室。剛才其他同事也說了,群馬縣並沒有班機的航線。擔心幾乎不可能發生的災禍,而沒有趕上電車,豈不是真成了安西口中的膽小鬼?

悠木在走廊前進,正好後方傳來共同通信的「嗶嗶傳呼」。編輯部的牆上設有收稿用的擴音器,共同通信在傳送訊息之前,擴音器會發出嗶嗶聲,所以稱為嗶嗶傳呼。

走廊上也聽得到緊張的播報聲。

<共同通信快報!日航的大型客機在橫田基地西北方數十公里處失去蹤影!再重複一次──>

悠木停下腳步,橫田基地西北方數十公里處的具體位置,他一時間想不起來,但應該離這裡不遠。

他快步走回辦公室。

辦公室人仰馬翻,許多辦公桌上都已攤開地圖。

NHK也有新的快報了。

<交通部公布,日航123航班在雷達上消失的位置,位於埼玉‧長野縣邊境。>

不是在群馬──

眾人無不鬆了一口氣,緊接著,現場鈴聲大作。這是共同通信的「嗶嗶傳呼」傳來特級新聞的前兆。

<日航123航班可能在長野‧群馬縣邊境墜毀!>

整間辦公室迴盪著眾人的驚呼和嚎叫。有人說,沒想到最壞的狀況真的發生了!這句話說中了所有人的心聲。

更壞的消息還在後頭,「嗶嗶傳呼」報出了乘客的數量。

五百二十四人──

辦公室瞬間鴉雀無聲。

所有人都很清楚這是多可怕的數字,北關東報的員工也才五百一十一人。拿整間公司的人命來填,也還差十三條冤魂。

「海內外沒有一起空難比這更嚴重!」

資料室的職員大吼,整層樓的人這才回過神來。

「Call回所有外勤人員!」

「讓他們去東京探消息!去羽田機場探消息!」

「打爆日航的電話!叫他們快點交出乘客名單!」

悠木愣在辦公室的門口。

內心的記者魂也被點燃了。

他好想飛奔到現場。

這一把火苗還沒有燒得很旺,但就像在導火線上延燒的火焰一樣,是一股即將爆發的強烈願望。

不過──

情況仍不明朗。飛機到底墜落在哪裡?群馬?長野?還是埼玉?

「悠木。」

悠木轉過頭,看到粕谷部長走了過來。

粕谷的眼神看上去別有用心,悠木有很不好的預感。

「這件事交給你辦。」

粕谷語氣強硬,由不得悠木拒絕。

「你全權處理,這起空難你負責追到最後。」

悠木聽到這段話,身體也跟著緊繃起來。

這下他又得擔任採訪主管,指導下面的人辦事。

衝立岩早已拋諸腦後,取而代之的是望月亮太不甘心的表情。

逃跑要罰錢啊──

安西的玩笑話,聽起來好遙遠。