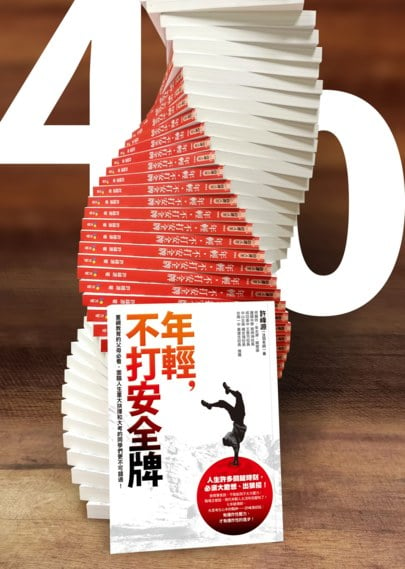

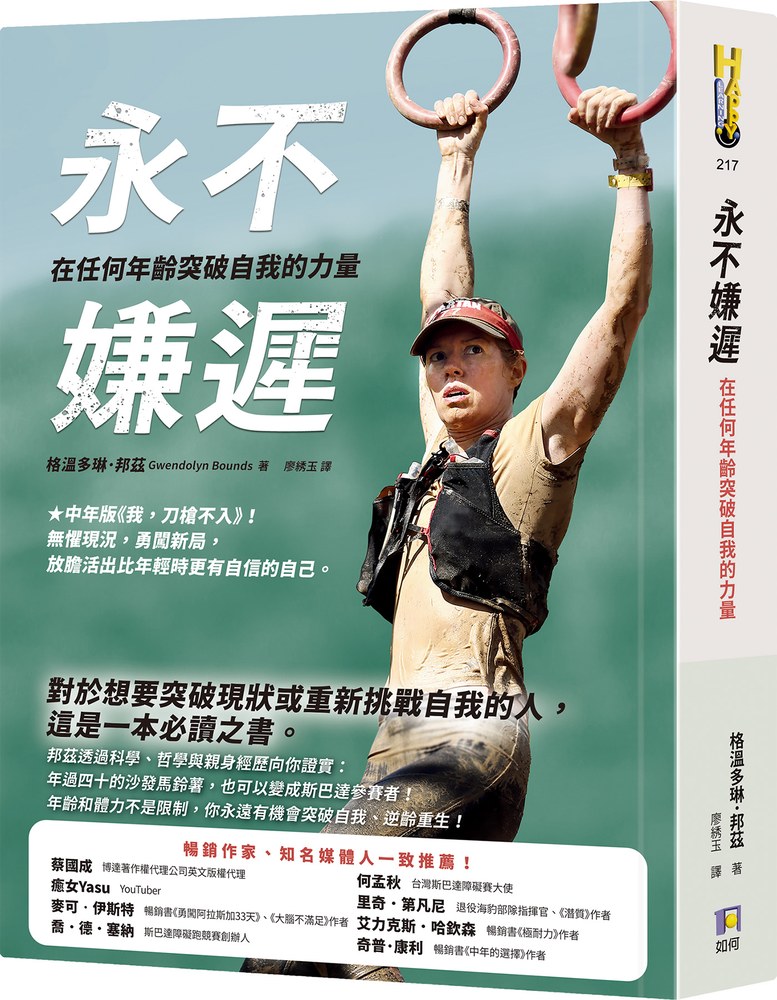

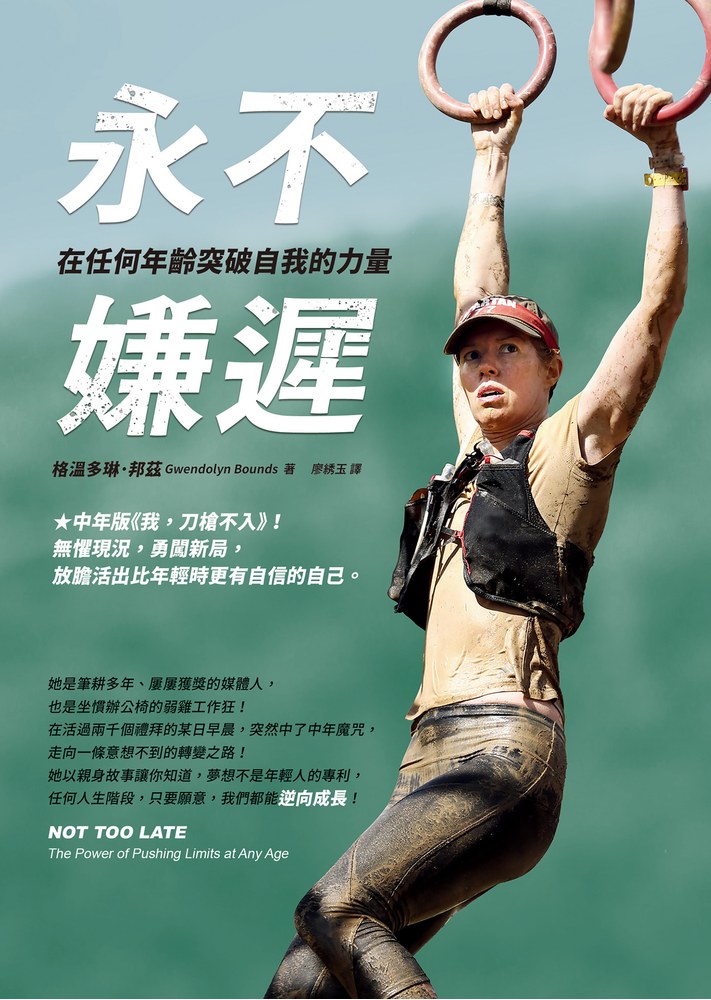

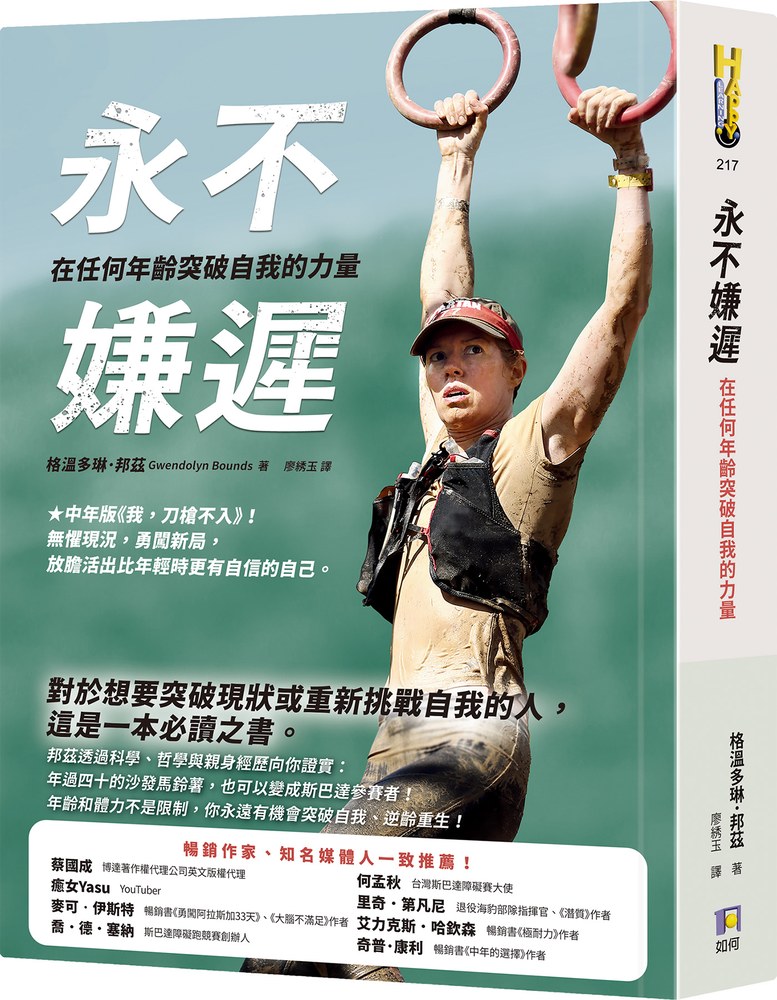

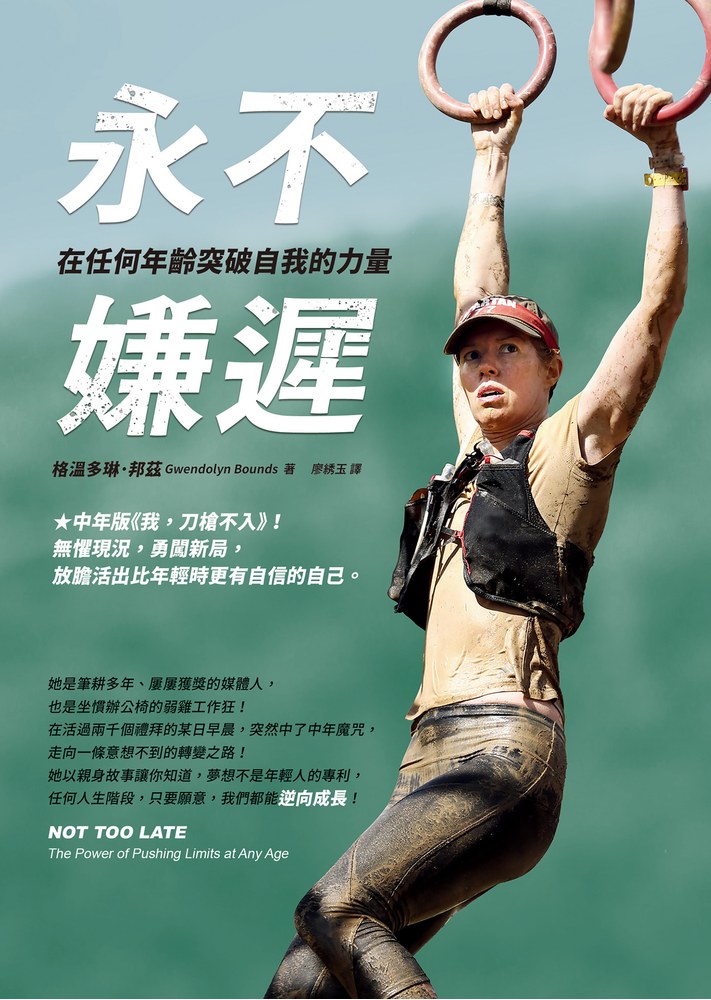

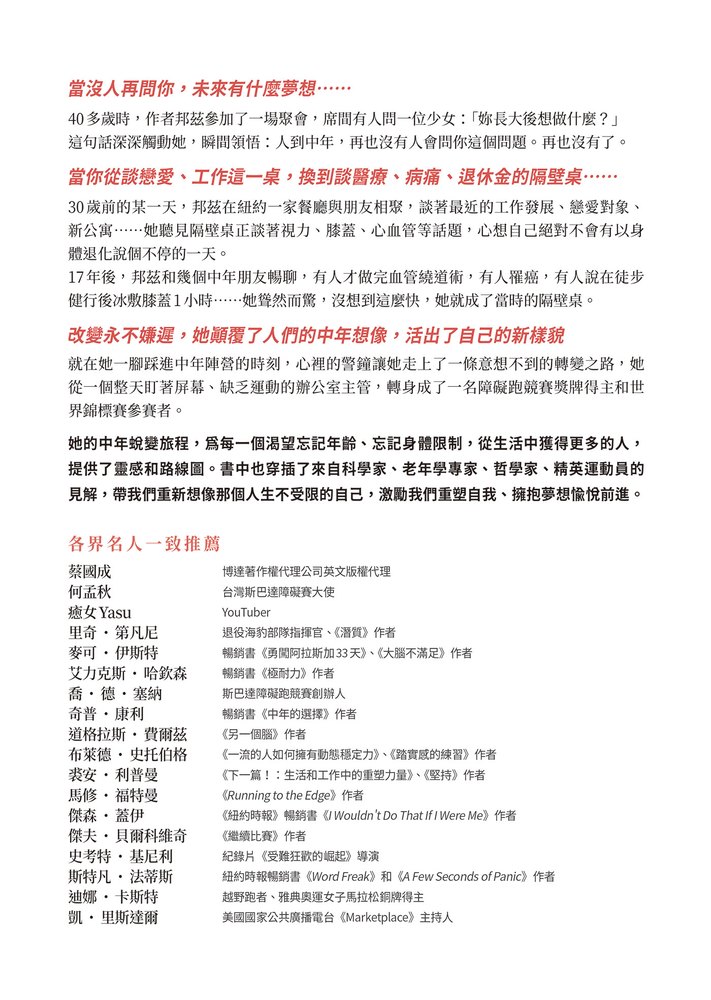

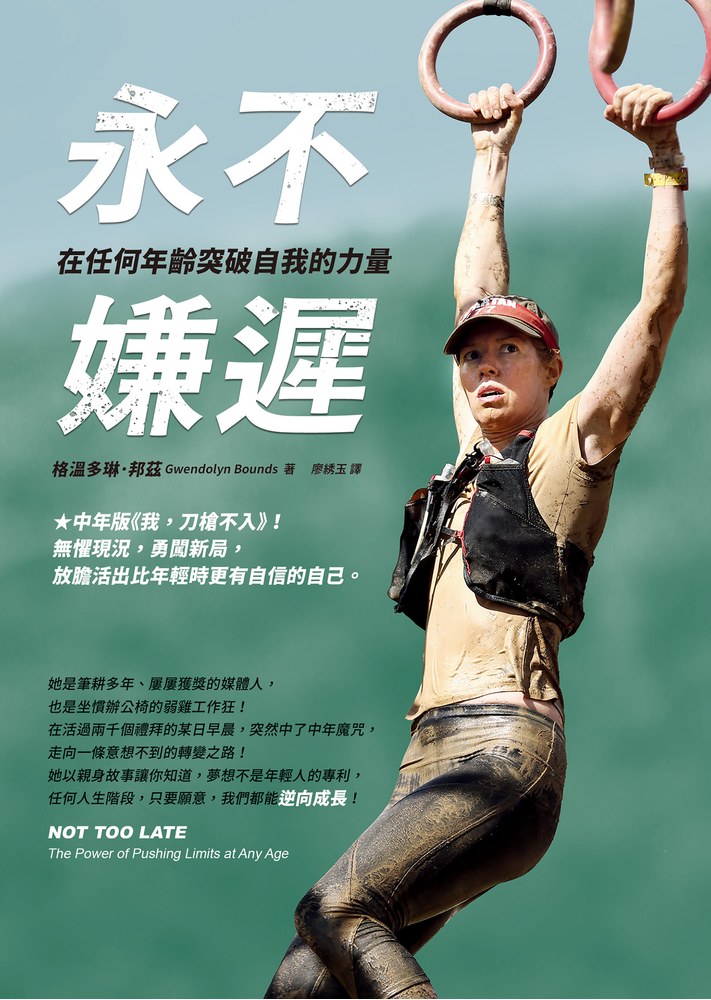

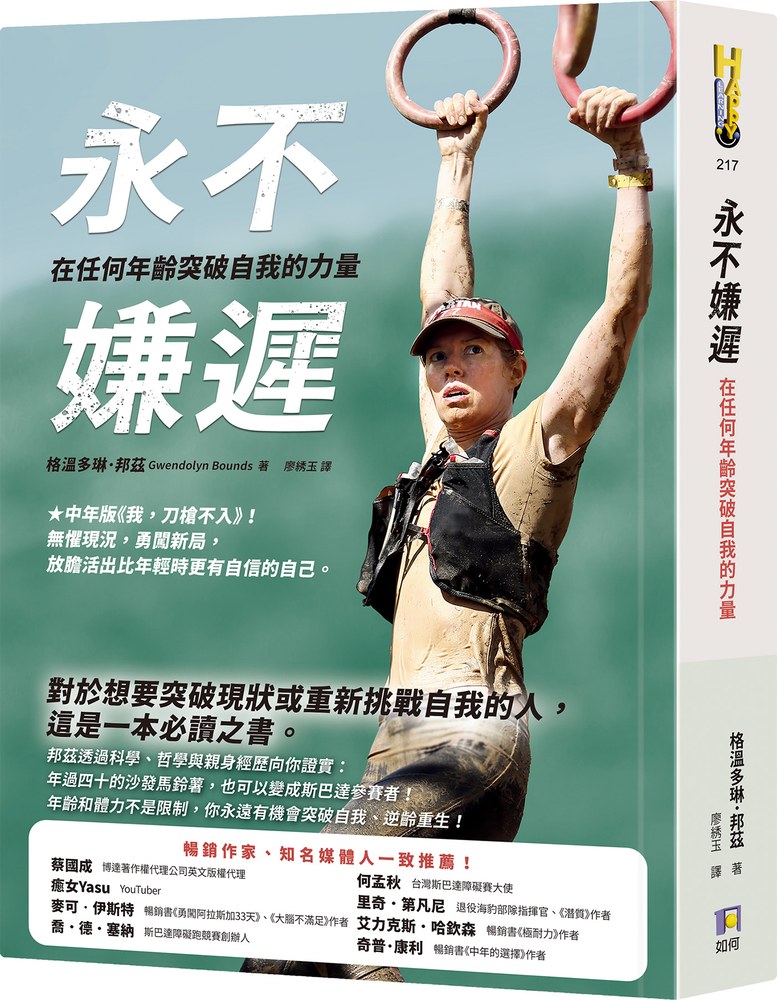

永不嫌遲:在任何年齡突破自我的力量

書活網特推

《永不嫌遲》:年齡和體力不是限制,你永遠有機會突破自我、逆齡重生!

內容簡介

★中年版《我,刀槍不入》!無懼現況,勇闖新局,放膽活出比年輕時更有自信的自己。

★對於想要突破現狀或重新挑戰自我的人,這是一本必讀之書。

★透過科學、哲學與作者親身經歷向你證實:年過四十的沙發馬鈴薯,也可以變成斯巴達參賽者!

年齡和體力不是限制,你永遠有機會突破自我、逆齡重生!

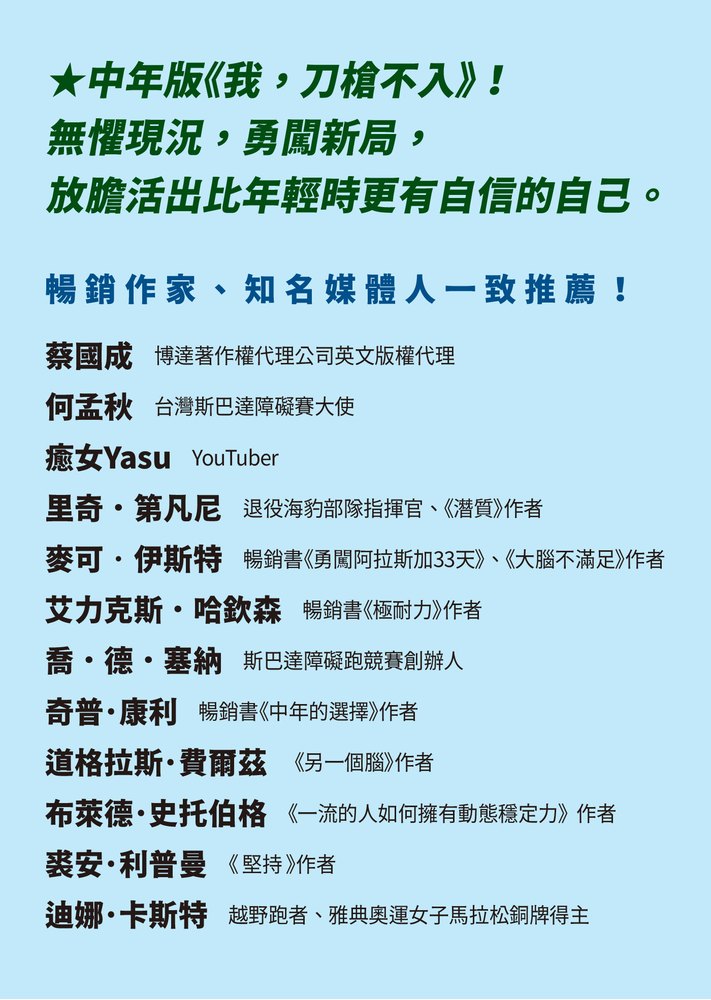

★暢銷作家、知名媒體人一致推薦!

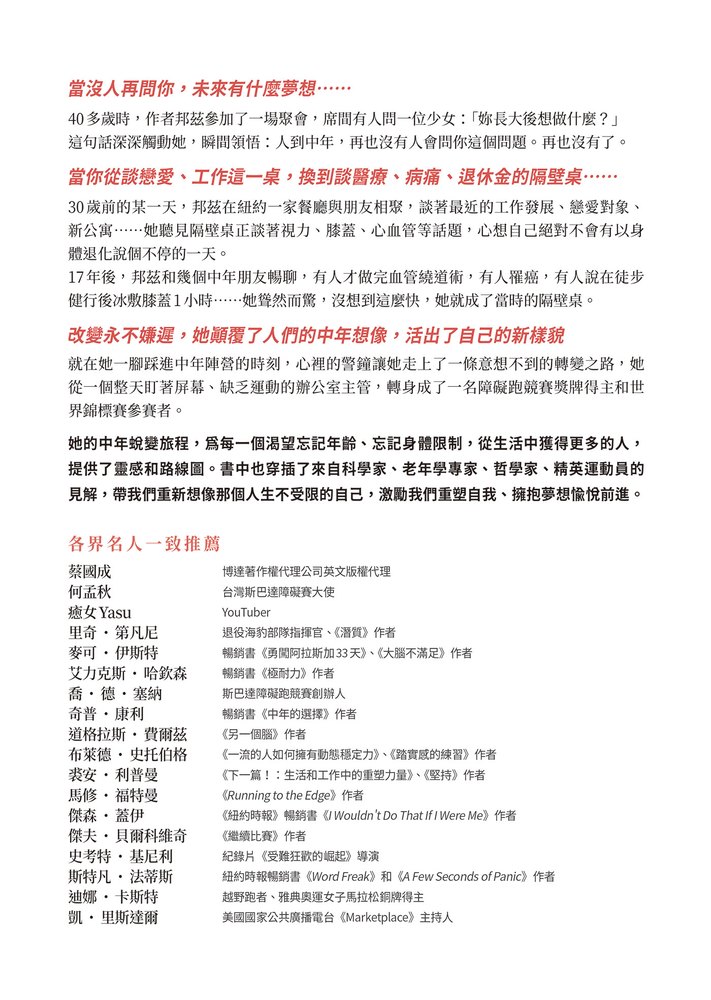

何孟秋│台灣斯巴達障礙賽大使

蔡國成│博達著作權代理公司英文版權代理

癒女Yasu│YouTuber

《柯克斯書評》

里奇˙第凡尼│退役海豹部隊指揮官、《潛質》作者

喬˙德˙塞納│斯巴達障礙跑競賽創辦人

麥可˙伊斯特│暢銷書《勇闖阿拉斯加33天》作者

艾力克斯˙哈欽森│暢銷書《極耐力》作者

奇普˙康利│暢銷書《中年的選擇》作者

道格拉斯˙費爾茲│《另一個腦》作者

馬修˙福特曼│《Running to the Edge》作者

傑夫˙貝爾科維奇│《繼續比賽》作者

布萊德˙史托伯格│《一流的人如何擁有動態穩定力》、《踏實感的練習》作者

裘安˙利普曼│《下一篇!:生活和工作中的重塑力量》、《堅持》作者

傑森˙蓋伊│《紐約時報》暢銷書《I Wouldn’t Do That If I Were Me》作者

斯特凡˙法蒂斯│紐約時報暢銷書《Word Freak》和《A Few Seconds of Panic》作者

史考特˙基尼利│紀錄片《受難狂歡的崛起》導演

迪娜˙卡斯特│越野跑者、雅典奧運女子馬拉松銅牌得主

凱˙里斯達爾│美國國家公共廣播電台《Marketplace》主持人

人到中年,難道就只能這樣了嗎?

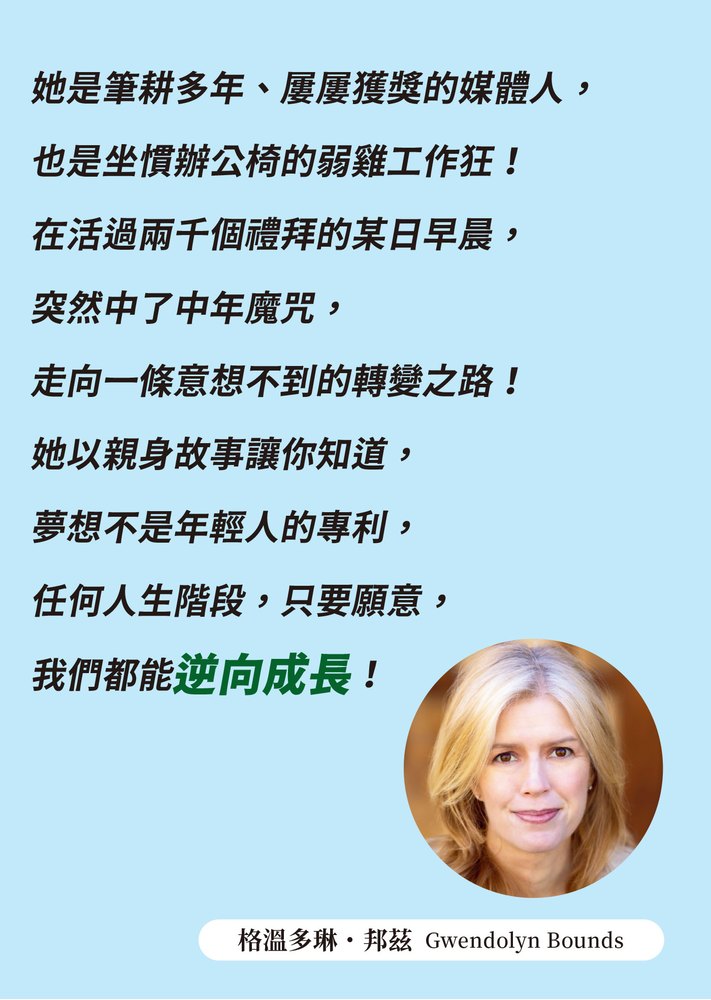

她是筆耕多年、屢屢獲獎的媒體人,也是坐慣辦公椅的弱雞工作狂!

在活過兩千個禮拜的某日早晨,突然中了中年魔咒,

走向一條意想不到的轉變之路!

她以親身故事讓你知道,夢想不是年輕人的專利,

任何人生階段,只要願意,我們都能逆向成長!

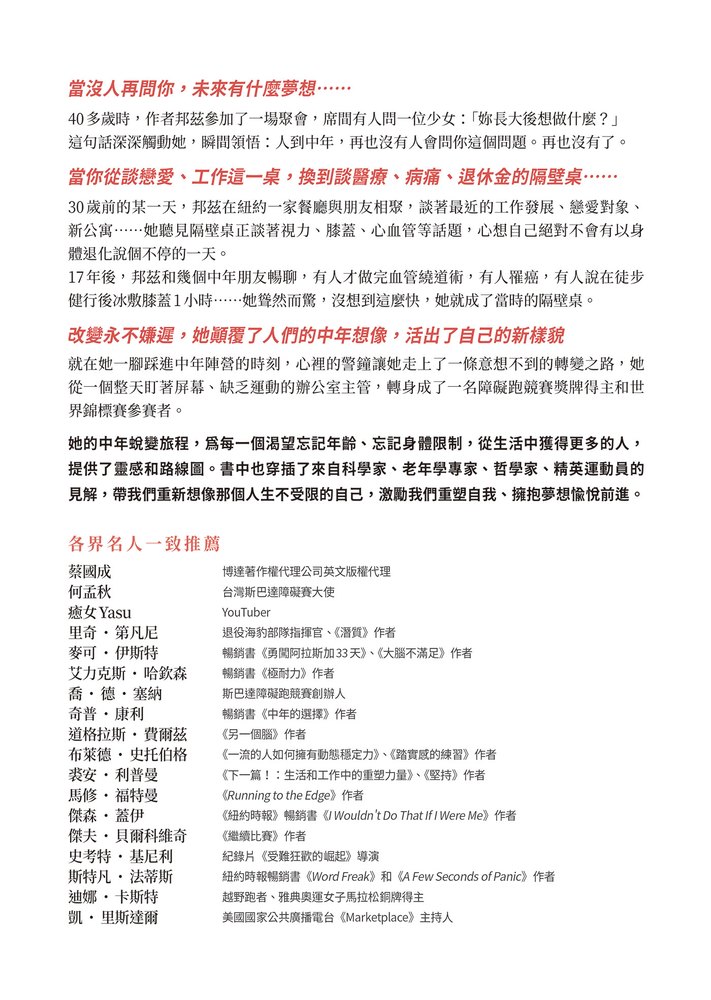

當沒人再問你,未來有什麼夢想……

40多歲時,作者邦茲參加了一場聚會,席間有人問一位少女:「妳長大後想做什麼?」

這句話深深觸動她,瞬間領悟:人到中年,再也沒有人會問你這個問題。再也沒有了。

當你從談戀愛、工作這一桌,換到談醫療、病痛、退休金的隔壁桌……

30歲前的某一天,邦茲在紐約一家餐廳與朋友相聚,談著最近的工作發展、戀愛對象、新公寓……她聽見隔壁桌正談著視力、膝蓋、心血管等話題,心想自己絕對不會有以身體退化說個不停的一天。

17年後,邦茲和幾個中年朋友暢聊,有人才做完血管繞道術,有人罹癌,有人說在徒步健行後冰敷膝蓋1小時……她聳然而驚,沒想到這麼快,她就成了當時的隔壁桌。

改變永不嫌遲,她顛覆了人們的中年想像,活出了自己的新樣貌

就在她一腳踩進中年陣營的時刻,心裡的警鐘讓她走上了一條意想不到的轉變之路,她從一個整天盯著屏幕、缺乏運動的辦公室主管,轉身成了一名障礙跑競賽獎牌得主和世界錦標賽參賽者。

她的中年蛻變旅程,為每一個渴望忘記年齡、忘記身體限制,從生活中獲得更多的人,提供了靈感和路線圖。書中也穿插了來自科學家、老年學專家、哲學家、精英運動員的見解,帶我們重新想像那個人生不受限的自己,激勵我們重塑自我、擁抱夢想愉悅前進。

佳評如潮!!

再多的想像,都不如付諸行動!感同身受作者的每個心境,這路上不僅看見了沿途無數風景,也一次次突破了內心的界限。

──何孟秋,台灣斯巴達障礙賽大使

如果你已經習慣久坐辦公室、回家癱在沙發、週末只想追劇,那麼這本書會是你最好的動力來源。作者從一個連做五次伏地挺身都吃力的上班族,蛻變為參加世界各地斯巴達障礙跑競賽的高手。她做到了,我們也可以。

──蔡國成,博達著作權代理公司英文版權代理

我是三十五歲因為一場斯巴達變成運動狂的影像編導,但其實這蛻變之路充滿挫折。

謝謝作者再次提醒我,「不論想做什麼,只要能開始永遠都不算晚」!

很慶幸我在運動的第二人生中所有的學習,幫助我學會相信過程和充滿勇氣。

──癒女Yasu,YouTuber

有趣的發現貫穿全書,帶領我們踏上充滿冒險的旅程,見證邦茲的轉變,這必定會吸引其他有類似經歷的人……這是一本鼓舞人心的指南,來自作者親身經歷,指引我們發掘人生的「第二次機會」。

──《柯克斯書評》

「只要你還活著,現在起步還不算晚!」邦茲講述了一個引人入勝、貼切的關於堅韌、重塑自我和追求個人成就的故事。她在應對中年挑戰的旅程將激勵所有年齡層的讀者超越極限、擁抱變化、發現新的可能性。書中充滿了智慧和實用建議,對於任何想要擺脫年齡束縛、重新定義生活的人來說,都是必讀之作。

──喬˙德˙塞納,斯巴達障礙跑競賽創辦人

本書以原始的能量和熱情捕捉到了重塑人生的本質。透過邦茲生動描述內在韌性與力量的故事,間接證明了任何人在任何年齡都可以實現成就和自我發現。對於所有處於十字路口的人來說,都是必讀之作!

──里奇˙第凡尼,退役海豹部隊指揮官、《潛質》作者

邦茲抓住了中年時發現「心流」的強大誘餌,並且大膽的去做曾經難以想像的挑戰。本書的重點在於,它可以幫助我們拋開恐懼、忘記愚蠢的感覺、嘗試新事物、重新認識「我是誰,我能做什麼?」幫助我們從現實的重擔(很容易就累積了)中走出來,走向令人驚嘆的境界。

──奇普˙康利,暢銷書《中年的選擇》作者

本書蘊含了許多智慧,更是一部引人入勝的精采故事。對於即將步入中年的人來說,想必都能感同身受邦茲的夢想、疑惑和焦慮不安,而她處理這些問題的方式會讓你從椅子上跳起來,甚至跌入泥濘,在鐵絲網下匍匐前進。

──艾力克斯˙哈欽森,暢銷書《極耐力》作者

無論你幾歲,本書都會激勵你做出出格的積極改變──去做你認為做不到的事情,並且克服眼前的以及未來的許多的困難。更重要的是,它還會提供你做出這些改變所需要的資訊。讀完本書後,從中得到的啟發和建議,會讓你成為全新的自己。

──麥可˙伊斯特,暢銷書《勇闖阿拉斯加33天》、《大腦不滿足》作者

本書證明了在任何年齡都有可能重塑自我,同時也為你提供所需要的工具。邦茲不僅改變了她自己,克服恐懼、迎接一次次的冒險,而她那令人難以抗拒的故事也將改變你的生活。

──裘安˙利普曼,《下一篇!:生活和工作中的重塑力量》、《堅持》作者

關於如何在事業上取得成功的書籍有很多,但很少有人會在屆臨人生終點線時努力尋找新目標、人生意義和生活靈感,本書將引領你如何在中年時開發新挑戰,並且堅持不懈、取得勝利。

──道格拉斯˙費爾茲 ,《另一個腦》作者

在一個被孤立、疏遠和冷漠所困擾的世界裡,本書讚揚了運動價值在於它有一種歸屬感、親密感和掌控感,不僅對身體和思考有益,而且對靈魂也有益處。邦茲激勵我們並向我們展示如何在任何年齡獲得這些回報。

──布萊德˙史托伯格,《一流的人如何擁有動態穩定力》、《踏實感的練習》作者

邦茲的自我發現之旅,接納了我們許多人內心深處的壞蛋,即使你不這麼認為,但凡是體驗過沙發的吸引力和中年萎靡不振的人都會想要深入了解這本書。

──馬修˙福特曼,《Running to the Edge》作者

誠實、謙遜,而且非常有趣,本書將激勵任何人突破自我極限,無論是在操場上吊單槓,或是在地球一隅挑戰最瘋狂的耐力比賽。

──傑森˙蓋伊,《紐約時報》暢銷書《I Wouldn’t Do That If I Were Me》作者

這是一部由科學、哲學和個人回憶錄組成的滋養靈魂結晶,它會引發每個中年人共鳴,並開始思考:「我就只能這樣了嗎?」 (劇透:當然不是,現在翻開書,「到終點線就懂。」)

──傑夫˙貝爾科維奇,《繼續比賽》作者

一部令人嘆為觀止的「弱雞天才」之作……作家兼(意想不到的)動作英雄邦茲為此深入了痛苦的深淵,並寫了這本關於如何在泥漿、汗水和痛苦中激發內在力量的引人入勝回憶錄……對於那些曾經好奇生命中是否還能榨出更多活力的人來說──基本上是每一個人,都應該讀一讀這書。

──史考特˙基尼利,紀錄片《受難狂歡的崛起》導演

一個扣人心弦的運動故事:螢幕前的中年工作狂改變自己的身心──搬運沙袋、投擲標槍、爬過鐵絲網、跳過火坑——以贏得金牌。但更重要的是,這是對我們如何接納老化,以及可以做些什麼來面對不可避免的時間流逝的嚴肅科學探索。本書充滿戲劇性,同時也給出如何挑戰先入之見、過上最好生活的合理建議。

──斯特凡˙法蒂斯,紐約時報暢銷書《Word Freak》和《A Few Seconds of Panic》作者

無論你的年齡或體力如何,這本書都極具激勵作用。邦茲提供了一種務實、不計一切後果的方法,讓你過上不設限的生活,這種方法令人上癮,以至於我在讀完書和出門跑步之間猶豫不決。

──迪娜˙卡斯特,越野跑者、雅典奧運女子馬拉松銅牌得主

邦茲45歲,身高178公分,體重55公斤,做不了5個伏地挺身,但是她擁有鋼鐵般的意志,直到現在依然如此。在本書中她帶領我們踏上一段自白之旅,她所描述的情感和思考會讓你感同身受,跟著一起痛苦,甚至想要效法她完成晚年時回憶起來最值得驕傲的挑戰。

──凱˙里斯達爾,美國國家公共廣播電台《Marketplace》主持人

作者簡介

格溫多琳˙邦茲 (Gwendolyn Bounds)

《華爾街日報》領導研究所的高級副總裁兼內容長。

屢獲殊榮的記者和作家,曾是《華爾街日報》資深記者和主播、《消費者報告》副總裁兼首席內容長 ,負責監督該品牌所有印刷、影片和數位產品的編輯策略、內容創作和營運。2022 年加入 SmartNews擔任副總裁,負責聚合美國各大新聞媒體的內容管理。目前也是多家非營利組織的董事會成員。

她的第一本書《小河邊的小教堂》(Little Chapel on the River)寫出經歷911恐怖攻擊事件後,遷居河谷小鎮生活的感人故事而廣受讚譽。格溫多琳成長於北卡羅來納州,現居紐約的哈德遜河谷。業餘時間會從事障礙跑訓練,2021年12月還參加了在阿拉伯聯合大公國阿布達比魯卜哈利沙漠舉辦的、斯巴達障礙跑競賽分齡組世界錦標賽。最新作品《永不嫌遲》記錄了她如何從一個不愛運動、整天盯著螢幕的高階主管,轉變成斯巴達障礙跑參賽,並且克服中年危機重新學習,找回生命熱情的感人故事。

譯者簡介

廖綉玉

輔仁大學翻譯學研究所中英筆譯組畢業,曾任金融機構翻譯人員與國際新聞編譯。譯有多部文學小說。如蒙賜教,請寄信箱:imlisaliao@gmail.com

規格

ISBN:9789861367354

EISBN:9789861367347

384頁,25開,中翻,平裝,單色

電子書

歡迎於Readmoo、Kobo、Google、BookWalker、Hyread、Pubu、momoBOOK、UDN讀書吧、TAAZE讀冊、灰熊iRead、博客來、誠品、金石堂、三民、PChome洽購電子書

目錄

推薦序|改變,從「讓自己動起來」開始 蔡國成

推薦序|學會相信過程和充滿勇氣 癒女Yasu

推薦序|再多的想像,都不如付諸行動 何孟秋

國際好評

作者序|意外插曲,還是必經之路?

第一篇 變調的人生進行曲

1.找到救贖的人

2.童年的弱雞障礙

挑戰①:準備好全力以赴了嗎?

3.陷入不斷傳唱副歌的日常

4.打開中年重塑之門

挑戰②:對失敗負起責任

5.一觸即潰的行動前奏

6.想進步,就別在意被說笨

挑戰③:選擇不適而非舒適

7.第一次的力量

第二篇 偉大的副歌

8.謙卑,只想下場比賽

9.沒時間?只專注在非你不可的事

挑戰④:跑吧,跨越成功需支付的恐懼代價

10.沒有恐懼,就沒有勇敢

挑戰⑤:即興適應的能力

11.學習、忘卻、重新學習

12.突飛猛進後的必然「退步」

13.不起眼的基本功,才是勝出優勢

挑戰⑥:不將任何事視為理所當然

14.希望微光的蝴蝶效應

15.趁做得到的時候,盡你所能

挑戰⑦:靜心沉澱的好時機

16.年齡是祕密武器

第三篇 為時未晚

17.四百七十天無鈴可敲

挑戰⑧:還有多久?直抵終點就對了

18.五十歲尋找心流

19.無論年紀,堅信自己可以做到一切

挑戰⑨:終點也是起點

20.到終點線就懂

結語|新的主歌

各界推薦

〈推薦序〉

改變,從「讓自己動起來」開始

蔡國成,博達著作權代理有限公司英文版權代理

如果你的日常運動僅限於趕捷運、爬樓梯,回家只想攤在沙發上,那麼《永不嫌遲》這本書就是為你而寫!

二○○七年,我很榮幸踏入版權代理這一行。每天在無止盡的電子郵件、會議、協商中穿梭,對接上百家出版社,忙到連喝水的時間都沒有,更別提運動了。為了多回幾封信,甚至常常忍著不上廁所。剛入行時,我還年輕,新陳代謝良好,加班、吃消夜、週末運動不熱身,總覺得有用不完的精力,彷彿身體能無限透支。但時間久了,痛風、暈眩、腰痛、手指關節痛接踵而來,身體開始發出抗議。

某一年健康檢查,尿酸、血脂、膽固醇全面飆高,紅字密布的報告讓我猛然驚覺:「這樣下去不行!如果不改變,我的身體遲早要罷工!」於是,我開始運動。從最簡單的慢跑和爬山開始,當時跑步的速度還是七分速、六分速,爬的也是最親民的郊山。沒想到,這一跑、一爬,我竟然愛上了運動。現在,我可以在 兩小時內跑完半馬,自二○二○年以來已經攀登三十幾座百岳,騎腳踏車環島,還泳渡日月潭。每次書展見到客戶,他們都驚訝地說:「你真的快五十 了?怎麼看起來還像三十多歲!」甚至有朋友半信半疑:「如果你說三十五,我可能也信!」

這一切的改變,都從「讓自己動起來」開始。

當我讀到格溫多琳˙邦茲的《永不嫌遲》英文書稿時,內心產生強烈共鳴,馬上寫了一篇中文書訊,促成了如何出版社拿下版權出版這本書的機緣。

作者在一次聚會中聽到一位老人問小女孩:「妳長大後想做什麼?」這個簡單的問題,讓她驚醒──因為邁入中年的她,早已不會被問這樣的問題。一成不變的工作與生活,讓她的熱情逐漸消磨殆盡。正是這個念頭,促使她做出改變──她決定參加斯巴達障礙跑,找回身體對運動的渴望與本能。

別擔心,這本書不是要你明天就去報名鐵人三項,也不是要你立刻變成馬拉松選手,而是透過作者的親身經歷,讓你發現運動其實沒那麼難。只要願意跨出第一步,身體就會回饋你意想不到的驚喜。

現在的我,每到週末不是在爬山、溯溪,就是在思考下次要去哪裡慢跑。運動不僅讓我身體更健康,也讓心態更放鬆、思考更敏捷。最重要的是,我不再被過勞的身體反噬,不用擔心哪天又哪個部位要「進廠維修」。

如果你已經習慣久坐辦公室、回家癱在沙發、週末只想追劇,那麼這本書會是你最好的動力來源。格溫多琳˙邦茲從一個連做五次伏地挺身都吃力的上班族,蛻變為參加世界各地斯巴達障礙跑競賽的高手。她做到了,我們也可以。

一切,真的「永不嫌遲」。

〈推薦序〉

學會相信過程和充滿勇氣

癒女Yasu,YouTuber

我是三十五歲因為一場斯巴達變成運動狂的影像編導,大學畢業後從記者拚到製作人的媒體圈工作狂。

和作者一樣,明明在媒體洪流中獲得事業上的成就,但心裡總有一把火沒有被點燃。

為了練斯巴達,一切從頭學習,練跑步、爬單槓、吊環、翻牆,重訓,把手練到破,蹲在健身房哭,質疑自己為什麼這麼晚才發現自己原來喜歡運動……閱讀的過程中好幾度哽咽,想起自己在這個三十五歲的第二人生所有的點滴,困在斯巴達的賽道中哭,日復一日訓練的過程,他人的質疑或鼓勵。

可是就如這本書的書名一樣,謝謝作者再次提醒我,「不論想做什麼,只要能開始永遠都不算晚」!

斯巴達的世界裡沒有「破PB」這個字,因為每一場都是不一樣的賽道、氣候,不同的關卡設計,而每一場比賽都是參賽選手自己的極限。

也很慶幸我在運動的第二人生中所有的學習和感觸,幫助我在人生道路上,更相信過程和充滿勇氣。

〈推薦序〉

再多的想像,都不如付諸行動!

何孟秋,台灣斯巴達障礙賽大使

閱讀時,比賽的各種片段在腦海一一湧現……從初次參賽、亞錦賽時在炙熱天氣下奮戰,美國世錦賽時忍受湖水的冰冷刺骨,以及去年年末的沙漠世錦賽雙腳陷入流沙,無助艱辛歷歷在目。

只要不停下來,就會離終點更近一步。感同身受作者的每個心境,這路上不僅看見了沿途無數風景,也一次次突破了內心的界限。

序

作者序

意外插曲,還是必經之路?

我們都朝向同一目標前進

我接近三十歲的時候,曾和朋友在紐約一家餐廳吃早午餐,由於隔音效果很差,幾乎沒隱私下,我們一邊喝著水果酒,吃著蛋捲,一邊連珠砲似地講述近期的工作發展、戀愛對象、新公寓……偶爾會飄來隔壁桌的對話;這群人既不年輕也不算老,互相講述自己看醫生的經驗,交流視力、膝蓋、心血管一系列病況惡化的故事。當我喝著飲料,事不關己地聽著同伴描述未來的展望,心裡想著自己應該沒有以身體退化為主要聊天話題的一天。

然後,彈指之間就過了十七年,我坐在哈德遜河谷的一張餐桌旁,連我在內一共有六個人,年齡從四十出頭到六十多歲,其中一名男子不久前做了血管繞道手術,另一名成員被宣告罹癌,然後一位女子在我們下午徒步健行後冰敷膝蓋一小時。我們每個人都滔滔不絕地訴說如何因應工作上的無趣及年邁父母,抱怨沒時間去做自己真正想做的事……突然間,我想起了那些在紐約喝著水果酒,制定天馬行空宏大計畫的時光。

且慢,我心中閃過一絲疑惑,我何時調到隔壁桌了?

我寫這本書時,曾上網搜尋「中年同義詞」,並思考了一些結果,但那些結果幾乎沒有什麼啟發性。「危機」、「崩潰」、「看起來不只四十歲」、「壓力大」,這些字詞像警告標誌一樣出現在我面前。我接著搜尋「健康與中年」,結果出現了讓人哭笑不得、指日可待的疾病清單,包括關節炎、冠狀動脈心臟病、糖尿病、高血壓、精神障礙、中風、泌尿生殖系統疾病……我不知道最後一個是什麼病,而且我一點都不想找出答案。

看了這一串中年相關詞彙,你是不是開始感到好像有一名隱形殺手正等著……耐心地……在我們的人生樂章鳴鼓大噪時,他就在暗處等著。這名殺手在我們無極限地探索未來的童年時期等待時機,在我們競逐提升自我的青壯年期等著;我們選擇一份職業並且變得擅長、賺到錢、找到伴侶、建立家庭、買房、度假、儲存老本,儘管每個人追求或設定的目標並不一致,但普遍來說各自的人生樂曲都是朝著某個目標發展,每當清晨醒來時,你就會明白,其實我們都朝著「這個」目標前進。

當競逐的動力減緩,我們開始感到所有的學習及完成各項事務的腳步越趨停滯,而且周而復始地重複:起床、工作、吃飯、家庭、帳單、家務、睡覺……身心變得越來越脆弱。我們醒來及試著入睡時,都能感受到這一點。我們對此感到不安,覺得無聊,卻忙得沒時間了解,然後開始覺得不對勁了,就像從E大調降到E小調。這些敘述的白噪音告訴我們,過了某個年齡後,再挑戰極限沒有意義,野心勃勃的時代已經結束,某些消遣只適合年輕人,我們不應該嘗試新事物,尤其是困難的事,因為測試我們極限的日子已經過去了,而且根本沒有足夠的時間做到好。身處其中,我們很難聽出或確定不對勁之處。「有什麼意義呢?」殺手悄聲地說。

不但如此,我們的身體也處於危險中,也許一場意外就能導致好幾個星期停止跑步、踢足球、騎自行車或__(請填入最喜歡的活動),而且在缺乏強而有力的復健目標(我沒加入團隊,我沒參加比賽,不管怎樣,我已經太老了,不能做這件事)下,再也回不去了。隨之而來的是身體的變化:每年體重增加個一兩公斤,肌肉量減少,呼吸適能下降,醫生警示膽固醇與血糖升高,直到體態不再苗條健美。

現在,當我們對未來及潛在的榮耀憧憬逐漸減弱,轉而陷入修復與管理衰退的低迷狀態,正是處於最危險的境地時,面臨不再尋求新的熱情以及拋棄過去熱愛的危機中,轉而相信自己已經是老人了,認為身體已無法得到真正的救贖,完全陷入並且屈服於「這個年齡就是這樣」的困境。一旦這樣的聲音響起,就是中年殺手宣布勝利的時刻了。

然而,在接下來的內容,你會像我一樣發現到,只要運氣夠好,更重要的是有意願,就有辦法反擊。這是顛覆中年的身體與靈魂作戰的一種方法,但這並不意味著忽視發生在我們身上的現實,包括我們都會死這個不可逆的事實。容我在強調一次,對我來說,事實證明了「調節」並不是一件小事。

中年殺手悄然而至

我們終將離開這個地球,而我們無法完全控制這個時刻何時發生以及如何到來。

從反面來看,這也意味著我們可以對如何度過餘生做出不同的選擇,可以重新思考我們自己是誰以及能成為怎樣的人,這關乎開發我們內心尚未啟迪的潛能,並且學會擅長全新的或是困難的事,甚至變得專精。最關鍵的是,理解年齡可以成為這種旅程中的祕密武器。

首先,「中年危機」一詞是相對新穎的說法,誕生於現代。古希臘哲學家亞里斯多德從理論上說明中年是人生的黃金時期,這是達到完全能力及徹底精通的時期。身體在三十至三十五歲完全發育,心智則在四十九歲時發展成熟。直到一九六○年代中期,中年才真正被明確定義為「危機」時期。如今人們認為中年大約指四十多歲到六十歲出頭,而這取決於你問的對象。儘管「危機」這個流行詞一直存在,但現有更多的研究確定了喚醒中年身心潛能的關鍵策略。首先,嘗試一些具有挑戰的新事物,有助於避免與無聊相關的許多健康問題,包括焦慮、憂鬱、犯錯的風險。如果這個新挑戰包括體力活動,就更好了,因為「年紀太大而無法從鍛鍊獲得真正回報」的假設已被多次推翻,即使對於真正的老年人來說也是如此。事實上你對老化的看法也十分關鍵,中年展開新計畫可以深刻地改變我們身體與情緒的一些負面變化,將其轉化為正面變化。有研究表明,以正面觀點看待老化可以延年益壽。

從小我就屬於身材瘦長、容易被欺負,體育課或運動賽事呆坐冷板凳的孩子,成年後也從沒完全適應自己的身體狀況,但是我對抗這名中年殺手的策略是,使出名為障礙跑競賽的耐力冒險運動對抗,它就像催化劑,讓我擺脫日益安於現狀,有時甚至是自滿的行事作風。我在四十五歲左右,自認很清楚自己擅長與不擅長的事,所以我的生活方式就是:偏向容易的事,避開困難的事。我喜歡文字,喜歡串聯文字,並藉此過著體面的生活,也因此會將重心放在這裡。另一方面,我幾乎不再期待自己的身體有任何值得關注之處,我對身體的失望歸咎於基因與命運,直到發現了障礙跑競賽,特別是全球性的「斯巴達障礙跑競賽」。透過它,我接受自己的缺陷,這不僅成為強化我衰老身體的催化劑,更是強化心智與靈魂的催化劑。

障礙跑競賽對人體的各方面要求嚴格,包括跑步耐力與速度、靈活性、穩定性、強大的握力、核心力量、上半身與下半身的力量,如果你忽視其中任何一項,就無法克服途中一系列的障礙與挑戰。過去十年來,障礙跑競賽被稱為世界上發展最快的運動之一,已有人認真討論將它納入二○二八年洛杉磯奧運的現代五項。單一個週末,特定的斯巴達賽事就可能有六千到一萬兩千名選手競爭。

找到「重新振作」的指引

我的大部分人生中,很難想像我會參加這種活動,就像駕駛太空船去火星或在葛萊美獎上演唱一樣,都不在我的人生計畫中(客觀對比,我的大學體育課選修保齡球)。然而,當中年殺手找上我,我踏上這段感覺不太真實的旅程,成為競賽選手,且這項消遣經常讓我精疲力竭。我投入如此新穎、看似遙不可及的運動,避開了中年危機暗藏的許多傷害,也得到了一個平息童年創傷的機會。事實上,吊著單槓擺盪、攀著繩子觸頂的簡單動作,就跟任何治療師一樣都能讓情況好轉。

簡單來說,在我這樣的年紀,很多事情似乎都走向終點,而我在比賽中找到新契機,看到了活過半世紀對我來說仍然成謎的一些地方,包括俄亥俄州起伏的平原、西維吉尼亞州茂密的森林、北加州的荒野山脈、夏威夷的茂密雨林。它最終也帶領我遠離家鄉,跨越地球,來到中東的廣闊沙漠,我在那裡比賽,在高溫下,在看不到盡頭的沙丘中接受六小時的精神考驗。同樣重要的是,我快要五十歲時重新成為學生,學會重新思考自己的習慣,包括回覆電子郵件的方式及與社群媒體的相處之道,並且懂得檢視處理問題及與他人衝突時的應對方式等。我以嶄新視角看待舊事物,我希望從日常工作中獲得更多,我不再那麼焦慮,創意來得更快,我醒得更早,減少喝酒,對別人與自己都更有耐心了。

然而,最具啟發意義的變化是,再次成為學生讓我意識到標示著「我」的檔案不是鎖定的,而是可以新增或修改的,我意識到即使到了中年,仍能重新定義自己是誰,重塑認知中自己做不到的限制:「我不是藝術家」、「我不強壯」、「我沒有競爭力」、「我沒有創意」。現在,我們可以開始做的,就是加上「還」,舉例來說,就是「我還不是運動員」。

雖然我們每個人對抗這名殺手的策略可能不同,但我期望本書可以成為任何人的範本。我寫《永不嫌遲》是因為如果我們夠幸運活到中年以後,那麼大多數人都會面臨身分認同危機,在這個時刻,定義我們自我意識的核心開始不可逆轉的改變,無論它是工作、婚姻、身為父母或為人子女的角色,或是其他東西。這種顛覆當然可能在中年前就開始,但隨著時間重塑我們的身體、思想、周圍環境,這種顛覆會變得更劇烈,這是存在於各種經濟階層的生存挑戰,而且在這個數位優先的現代化社會,這種顛覆因為快速變化而加劇,機器逐漸取代原被定義為富有成效與有價值的人。而能以意想不到的新答案回答「我是誰?」這個問題,就像是在多個層面上為自己的未來做好準備。

我也經歷過那種身分危機的時刻,但我有狗屎運,更準確地說,正如你很快就會看到的,我幸運地敲了一下電腦鍵盤,偶然找到了「我的武器」。我花了五年的時間才完全明白,如果這件事沒有發生,我可能失去的東西、可能不會得到的東西,這種體認促使我嘗試將所學提煉成這本書,作為其他人的指南及工具箱。我身為記者,遵循直覺,從各種專家身上獲取知識,這些書頁交織著科學家、長壽專家、軍事領袖、哲學家、醫師、暢銷書作家探討動機、恐懼、轉變、績效的智慧。當你跟隨我的旅程,會找到發現「重新振作」的指引,重新規畫你的日子以專注於重要的事情,學會忘記及重新學習,並準確定位追求精通的年齡「平衡點」。

最終,本書證明如何整合所有內容並採取行動。首先,是的,這是一個故事,但它也是行動與改變的藍圖。

對任何人來說,中年殺手的祕密襲擊都具有潛在的好處。當你意識到自己很可能距離終點比起點更近,它就能讓你的目標更清楚。我沒有足夠的時間,我學會了利用與調整所謂的「固定智力」:我一生累積的大量經驗、事實、技能、我天生的核心特質。每個人都可以利用時代賦予我們的優勢,無論我們的追求是什麼,也無論我們在追求精通的道路上走了多遠。你無需征服世界上所有的高峰,無需贏得奧斯卡獎或世界冠軍,也無需成為專家(如果你能做到,我會深深敬佩你),就能以改變人生的深刻方式突破極限。我發現,我至少還有時間擅長做某件完全陌生而困難的事情,而且從某些標準來看,暫時是我這個年齡組深具競爭力的人。更重要的,透過突破我的身體及思想的界限,我能推回椅子,離開那張只專注討論衰老的桌子。儘管已無法回到喝著水果酒的理想年少這個有利位置,但最終還是到達了一個視野更佳的地方。

這不是因為我有運動天分,相反的卻是一開始促使我參加比賽的原因:有一天早上醒來,我意識到自己正走向死亡,而我仍有一些尚未開發的潛能。