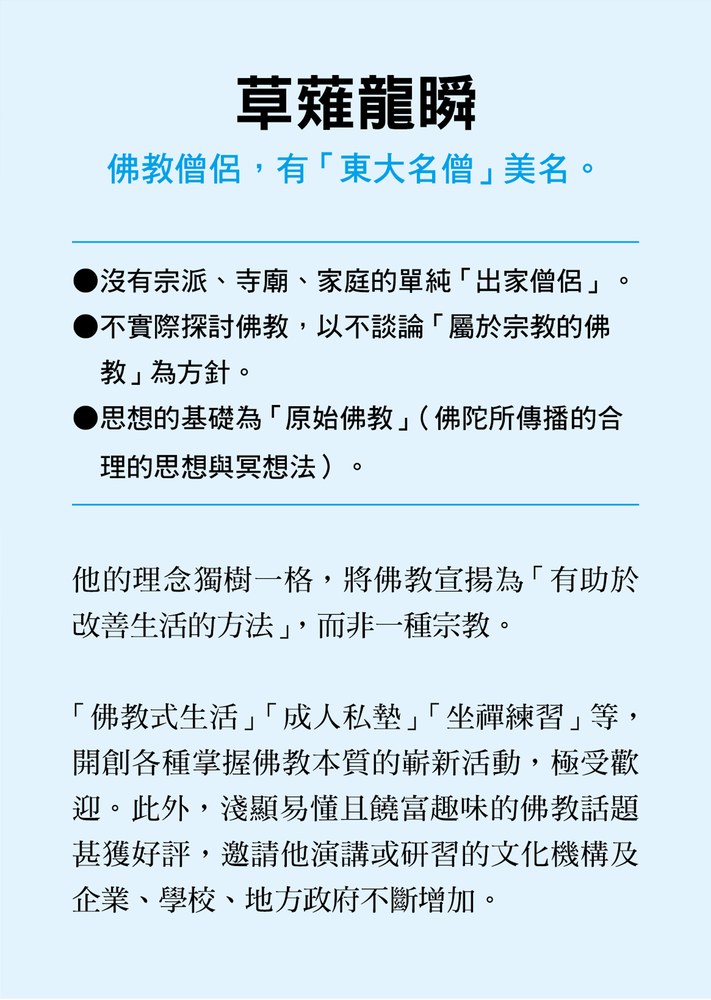

不要試圖擺脫煩惱,而要去理解它

世人常說「人生在世不免煩惱」。但是很意外的,真正了解「煩惱真相」的人卻很少。

人們對自己不滿意人生感到茫然,即使有「不應該繼續這樣下去」的想法,但因為不了解「煩惱的真正原因」,所以無力解決。工作上、家人相處之間,就算感覺到懊惱、憤怒、失望、消沉、不安,卻因為不知道能夠解決的思考方式,而讓不滿的情緒一直持續下去。

佛陀的想法是,對於我們平時出現的煩惱,應先從「理解」著手。①我有煩惱→②煩惱有其原因→③煩惱有解決的方法,依此順序加以理解,這樣一來不論任何煩惱都能確實解決。這就是佛陀的合理思考法。

光是理解煩惱就能跨出第一步

首先,我們回想一下平時的心境(內心)。

˙工作不如預期順利。沒有成就感。

˙在人際關係上感到辛苦。

˙過去的陰影始終揮之不去。

˙很難表現自己,而備感壓力。

˙對未來如何生存感到迷惘不安。

此外,遭遇意外事故與災難、生病、子女教養和家人相處之間的困擾等,每個人都有各自的煩惱。

佛陀以「八大苦」來呈現我們一生中所體會的煩惱。

|

聞道者啊,苦的聖諦是這樣的:出生就是苦(①),還有老苦(②)、病苦(③)、死苦(④)。

與所怨憎的一切相遇是苦(⑤),不得不與所想愛的別離也是苦(⑥)。

求而不能得到是苦(⑦),五蘊熾盛苦(⑧,需要太多、欲望太多,導致身心皆苦)。

──佛陀最初說法,《律藏》《犍度˙大品》

|

佛陀所說的「苦」,是古代印度的語言,稱為「Dukkha」。這是將「困難與阻礙」(Du)與「無法埋藏的空虛」(Kha)兩個意義組合而成的用語。傳達「生存於世絕對不輕鬆」的實際感受。

佛陀思考方式的特色,在於一開始就接受「人生必定是煩惱、問題相隨」的現實。認定我們日常生活中感覺到的不滿、生存的痛苦、憂鬱等想法都是「必定存在」。這種果決和合理性,正是佛教的特徵。

或許有些人認為「接受現實很痛苦」。其實不然。並不是要去「接受」,只是理解「存在」的東西確實「存在」而已。清楚地自覺到「我真的有煩惱,有未解決的問題」,並且思考「一定有方法能解決」。這個方法,就是我們現在開始學習的「佛陀的思考法」。

過去,我們一直過著「忍受煩惱」的日子。因為無法清楚了解不滿,才會始終維持著「心情鬱悶」的狀態。

然而,一旦理解了「有不滿存在」「有煩惱存在」,就能進一步思考「如何去解決」。

因此首先要理解「存在的東西就是存在」。也就是自覺到確實有不滿和未解決的煩惱。

邁向解決的希望就從這裡開始。

工作上、人際間的煩惱,真正的原因是什麼?

那麼,煩惱與痛苦的「原因」到底是什麼呢?

佛教的世界常說:「『執著』是痛苦的原因。」執著,就是不願放手的心態。不論如何都緊抓著不放,堅持到底。包括生氣、後悔、欲望等各種念頭。

不過,實際上經歷放下「執著」的修行方法,例如一般所謂的「坐禪」或「內觀靜心」後,卻可以發現更深層一些的原因。

人為什麼不願放下煩惱與執著?為什麼每天抱著各種問題不放?透過修行便能了解,製造出這些惱人現象的,正是「心的反應」。

確實,我們在每天的工作與生活中都會作出「反應」,都會思考。遇到厭惡的事情會生氣。對不順心的現實狀況會感到焦慮。意識到別人的目光時,會起疑或不安,「我是不是做了不對的事情……」這些全是心的反應。

那麼,這種心的反應帶來了什麼結果呢?不禁怒氣上升與對方衝突,破壞了人際關係;在重要的場合因過於緊張,未能發揮應有的能力而挫敗;回想起慘痛的過去,「當時如果那樣做的話……」而陷入痛苦的後悔中;想太多,認為「自己終究是沒用的人」而意志消沉……這些全都是反應。

在「執著」之前,就有產生煩惱的因素存在,那就是「心的反應」。

「啊,確實。我經常對事情作出反應。結果並不順利,因而懊惱不已。」相信你一定同意這種說法。「反應」正是煩惱的真正原因。因為這種反應,而產生出人生的困擾與煩惱。

所以,我們平時應該注意一件事。

就是「不要作無謂的反應」。

我與父親的和解之旅

我曾與父親十八年不說話,因為我們一說話就吵架,太痛苦了,不說話、零互動,反而輕鬆許多。

母親車禍猝逝後,我不得不重新與父親互動,痛苦的經驗又回來了,我花了兩年多的時間,才與父親和解。

在這條和解的道路上,我做過許多功課。有些功課可以自己做,也必須自己做,有些則需要向外求助。我曾找過我的學長李崇建談話多次,對自己與父親有更多認識,從而接納自己與父親,也加快了父子和解的速度。

有次談話,我告訴崇建,我對父親感到很生氣。他問我,為了什麼而生氣?

自暴自棄。

崇建請我多說一些。

我說,父親在被迫退休後,開始自暴自棄,放棄人生,將自己關在家裡,每天都在看政論節目,晚上看直播,白天看重播。不僅自己不出門,也阻止我母親出遠門,只要母親想去旅行,或參加日月潭、西子灣等地的長泳,父親的臉就會垮下來,開始生悶氣,母親不只一次向我哭訴。

還有嗎?崇建請我再舉一個例子。

我說,父親有巴金森氏症,右手會不由自主發抖。母親還在世時,家中大小事都依賴母親處理。母親走後,要辦理繼承,許多文件都要父親簽名,他的右手已無法寫字,我請他練習用左手,他只練習一天就放棄了。

崇建看著越講越氣的我,停頓了好一會兒,才用他一貫平靜的語氣問:

「志仲,你的人生有自暴自棄的經驗嗎?」

我愣住了一會兒,斬釘截鐵回答:「沒有。」

我當年對自己的認識竟粗淺至此!我的碩論是研究柳宗元,對他的家世、職涯、交友、個性等等,我皆瞭如指掌,卻對自己如此陌生,竟認為自己沒有放棄的經驗,如今想來,實在可嘆。

崇建要我再想想看。

而後,我才逐漸意識到:原來,我也有許多自暴自棄的經驗,我討厭那樣的自己。這個發現很令我震驚:原來,我討厭的可能不是父親,而是自己。我將對自己自暴自棄的厭惡,投射到父親身上去了。我怎麼看自己,就會怎麼看別人。

◆開始學習覺察,才有可能接納◆

然而,只有這次的覺察還不夠,沒多久便淡忘了。在另一次談話裡,我又提到我很不喜歡父親身上的許多特質,崇建請我舉出三個。

我不加思索,應聲而答:

「固執、強制、鬱鬱寡歡。」

崇建停頓一會兒,故技重施:「志仲,這三個特質,你身上也有嗎?」

我聽了,重重一驚。這次,我很誠實地承認,這三個特質我都有。

這個發現,讓我一時之間不知所措:怎麼會這樣?我怎麼會這麼討厭自己?卻又投射到父親身上?難道一切都是我自己的問題,與父親無關?

「志仲呀,以鬱鬱寡歡為例,這個特質有曾經帶給你什麼好處嗎?」崇建問。

我聽了,忍不動激動起來,說:

「怎麼可能?鬱鬱寡歡讓我長期陷入情緒痛苦之中,讓我交不到太多朋友,讓我找不到工作,讓我的人生變得這個樣子,它只有帶來壞處,怎麼可能帶來好處呢?」

崇建停頓了一會兒,輕輕地說:

「志仲啊,有沒有這種可能?你後來喜歡閱讀、寫作,你對文學、歷史、哲學會有興趣,有沒有可能跟你的鬱鬱寡歡有關?」

這番話猶如一記當頭棒喝,我無法反駁。瞬間,我的世界天旋地轉,看自己與看事情的角度截然不同了。

原來,我討厭的特質還有另一面,也就是所謂的「資源」。這個特質在許多時候帶給我壞處,但 在許多時候,它的資源也帶給我好處。

用豐富的眼光,去看事情的全貌,我在談話中深刻體驗到了。

在這兩次與崇建的談話過後,有兩件事在我與父親的關係上慢慢發酵:

一、我不僅能接納自己容易放棄,也慢慢能接納父親容易放棄了。

二、我不僅能用豐富的眼光看自己,也逐漸能舉一反三,用豐富的眼光看父親。

例如,我開始看見的父親的「固執」帶給他的「資源」。

◆有多固執,就有多堅持◆

母親過世後,父親和我一起住了一年半。有一天,他突然在家中倒下,從此失去自理生活的能力,也無法行走,我不得不將他送到養護中心安置。

父親並不喜歡這個決定,他想要回家居生活,但又不想讓我為難,因此積極在養護中心復健,希望能重新站起來,並可自理生活。有一陣子,他已能在無人攙扶下,獨力走上二十分鐘的路。

此時,他的固執讓他再度頹然倒下。

父親所住的養護中心,五個人一個房間,每人一個床位,每個床位的床頭都有一個求助鈴。父親不喜歡麻煩別人,從未按過鈴。我多次勸他,有需要就按鈴,但他很固執,堅持凡事自己來。

有一天,他想下床走路,彎腰綁鞋帶時,不小心跌坐在地,被扶起後,左腿疼痛難行。到醫院檢查,腿骨有裂痕,需要開刀。原本他還能自行走路,但他的固執讓他重新坐回輪椅上,連站起來很困難,更別說要走路了。

手術過後一陣子,我去養護中心探望父親,他正在復健室練習站立。只見醫生一手扶著他的背,要求他手握前方的鐵桿,並憑著自己的力量,從輪椅上站起來。父親吃力地起立,身體搖晃,雙腿發抖,有些站不住。

大約過了半分鐘,醫生才讓他坐下休息。醫生轉而去協助其他老人,幾分鐘後回來,要求他再次起立。如此數次,我趁著他休息的空檔問他:「很累吧?」

父親點點頭,嘆了一口氣:

「又得重新開始了,以前的努力都白費了。」

看到他如此辛苦與挫折,我除了感到心疼,實在無能為力。

父親沒有放棄,持續復健,之後我每次去看他,都小有進展,已慢慢能在三、五公尺的機器上,扶著鐵桿,來回行走。有一次,他竟可來回走上二十趟,令我大驚,而他說,他其實已能走上四十趟,只是因為想跟我多說些話,當天走一半就好了。

我聽了,心裡除了感動,只有佩服。

以前,我總是認為父親固執,也討厭他的固執,但在這件事情上,我看到了「固執」的資源,叫做「堅持」。

只是,他能堅持多久呢?

十五個月後,有一天,父親突然打來電話,要我買雙布鞋,帶去給他。

我很困惑,他要布鞋做什麼呢?但我還是帶去了。

到了養護中心,答案揭曉:父親要開始練習穿著鞋子走路了。

之前,他都是光著腳丫,手扶鐵桿,在機器上來回走動,從三十趟、五十趟、六十趟,到現在居然可以走下機器,穿起布鞋,推著輪椅走路了,這真是不可思議。

如果我在他這個年紀,早就放棄復健了,而他卻堅持了十五個月。看來,他還會堅持下去。

◆學會對話,是送給自己與父親最大的禮物◆

在復健這件事上,我看到他有多堅持:他堅持每天都要復健,練習走路。他有多固執,就有多堅持。如果不是這樣,他如何面對艱難的復健過程呢?以前,我只看見他的固執,討厭他的固執。現在,則是看見、欣賞,也佩服他的堅持。

父親沒變,是我變了,我的眼光變得豐富了。

這是我和父親在和解之路上重要的一刻,我們的關係更緊密、靠近了。

然而,在復健過程中,父親不是沒有想要放棄,畢竟,他也有容易放棄的一面。有次,我去探望他,見他體重增加、說話清楚、走路穩健,我很高興,但他總對自己不滿意,尤其對於走路一事,不時感嘆自己沒有進步。我很慶幸自己學過薩提爾的「對話」,遂與父親對話十多分鐘:

「爸,你現在不扶著輪椅,可以走多遠呢?」