西班牙‧馬德里

羔羊的隱喻—蘇巴朗沒有說破的陰暗現實

這是一幅黑暗的繪畫,誕生於人類歷史上最黑暗的時代。

構圖很簡單,畫面的正中央,一隻眼神無辜的白色羔羊,四肢被緊緊地綁縛著,羔羊全身癱軟,無力地俯臥在祭壇上,眼睛半開半閉,眼角隱隱約約泛著無助的淚光。我們不知道牠是否已經斷氣,也許還沒有,但牠的眼神中,流露無以名之的無奈,這是任人宰割的絕望。

或許,妳很難相信,這是一幅寫實的宗教畫,宗教畫的功能在於榮耀上帝、透過神性的榮光,彰顯聖恩。但在這幅畫裡,上帝是不存在的。十七世紀西班牙黃金時代(Siglo de Oro)傑出的繪畫大師蘇巴朗,透過〈上帝的羔羊〉,向世界控訴人性的醜陋與時代的愚昧。

我站在這幅畫前,久久不能釋懷。遙遠而灰暗的記憶,悄悄地從遺忘的深淵返回人間,來到眼前。

從小,我就是個寡言的孩子,在閱讀與語文表達的能力只能說差強人意,甚至於反應,都比其他的孩子慢。大家認定我是個遲鈍的孩子,也常常被同學取笑,漸漸地我變得更封閉內向,也更沉默。我在心中築起一道又一道高牆,挖了一條又一條深溝,我將自己困在愁城之中,那裡是我唯一自在的小天地。

在成長的過程,父母總是疲於生計,在外勞碌奔波。就有那麼一段時間,我和家人的關係是陌生而疏遠的。約莫在五歲左右,父母買了一對兔子,給我作伴,同時要我好好照顧牠們。家中經濟狀況不算太好,父母特別叮囑我,家裡不可能買青菜來養兔子,所以我必須負責到野地去拔草給兔子吃。而且,每片草葉都必須擦拭乾淨,因為外頭不乾淨的水會讓兔子拉肚子。某天,其中一隻母兔子可能因為吃到不乾淨的草葉,得了痢疾死掉了,只剩下那隻孤伶伶的公兔,牠就是我童年最親近的朋友:小白。

每天,我悉心地為小白摘取草葉、洗淨擦乾,陪牠玩、和牠說話。在我孤獨的童年記憶中,小白好像是我唯一的朋友。剛升上小二那年,我流離的童年終於告一段落,我和小白來到港都近郊的老公寓。終於,全家人在一起生活了。

當時,最小的弟弟剛出生,搬家又是件繁瑣的雜務,沒有親戚過來幫忙,父親又要在工地操勞,家中大小孩子也需要照管。最後,久居在後山的高齡姑婆,自願前來協助家務,替父母親分勞解憂。

記得那一天,我放學回家後,在新家裡到處都找不到小白。我焦急地問父母親:「我的兔子呢?」

父親沉默無語,面帶憂慮地搖搖頭。

母親也支支吾吾,顧左右而言他,沒有回答我的問題。

晚餐時間,全家人圍著餐桌大快朵頤,餐桌子中間有一鍋湯,此時,小白的頭從湯裡浮了起來。

當場,我緊握著拳頭,強忍眼眶打轉的淚水⋯⋯最後,我忍不住哭出聲來⋯⋯

姑婆夾起湯裡的肉,一邊咀嚼,一邊抱怨兔子的肉太老、很難吃。

小白浮在湯裡的那張臉,表情與蘇巴朗筆下的羔羊,一模一樣。

蘇巴朗是十七世紀最出色的宗教意象大師,終其一生為教會與皇室服務。他擅長描繪聖人肖像、顯聖行止,以及富含哲學與神學寓意的靜物畫。蘇巴朗的作品構圖非常簡單,暗色處理的襯底,像極了星空背後無垠的黑夜。畫面裡往往只有黑與白,藝術家屏棄世俗熱中的繁瑣,就像修士們所離棄塵世的一切,蘇巴朗的繪畫,是信仰與藝術的極簡主義。無論妳投向宗教尋求慰藉,或是放逐在無盡的流亡裡,黑色與白色就是一切。

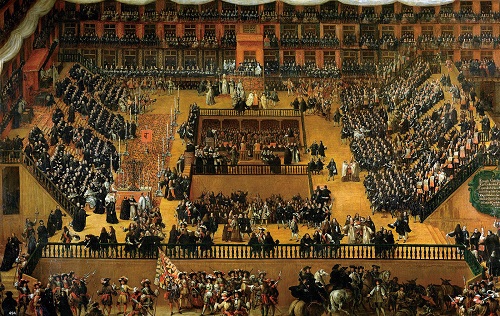

蘇巴朗的時代,教會黑與白的教義,也面臨新時代思潮激進尖銳的考驗。西班牙宗教裁判所(Inquisición Española,1478 - 1820),原來是為了維護正信所設立的主管機關,最後卻走火入魔,被偏執與被害妄想牢牢捉住,帶領國家走向毀滅。

在宗教裁判所統治之下,人民必須提供自己擁有基督教血統的證明。日常生活起居、言行舉止,都受到宗教裁判所嚴苛的審查。皇室與教會緊密合作,以對真神的忠誠為由,鏟除異端,維護信仰的正統與純淨。

那什麼是「異端」呢?傷心過度而導致精神異常的老先生、行為特立獨行的浪漫少女、勇敢與權力機關挑戰的老學究,精通草藥民俗療法的寡婦,都有可能被指控為被惡魔附身的異端。因此,在宗教裁判所刑求虐死的人不計其數。最恐怖的,是公眾前的批鬥審判,每個城市中心的集會廣場,曾都是火刑柱的所在。被判為「異端」的罪人,臨刑前必須在廣場赤身裸體,懺悔自己的無知與盲信,神父與教士會到罪人前聆聽告解,之後罪人們會被綁在火刑柱上,活活燒死。如此漫長而緩慢的死亡儀式,目的是讓他們在死前向上帝與教會乞求寬恕。許多畫家在親身經歷宗教迫害後,為我們留下駭人的目擊見證。法蘭西斯科.里茲筆下的公開審判是強制性的宗教教育;佩德羅畫裡的火刑場,只是百無聊賴生活中的例行公事。

在蘇巴朗的筆下,將分崩離析的道德,化為絕望的哭號。砧板上待宰的羔羊,是面對迫害刀俎,我為魚肉的無能與無奈。

對於生長在貧困年代的老人家來說,兔子本來就是食物,養了四、 五年才宰來吃,原本就是不合理的事情。這個年齡的兔子已經太老,早已錯過了最美味的時候。但這是我長大了之後才能明白的事,八歲的我,只知道父母親在姑婆宰殺兔子時,沒有幫我說話,沒有向姑婆說明:「這是哲青養的兔子。」

小白,是我童年唯一的朋友,最親近的家人。面對他的死亡與長輩的沉默,讓我對「家」失去了信任。我和家人關係一向疏遠,我們還沒有建立起厚實堅強的情感聯結。我只知道,身為沒有能力捍衛自己主張的孩子,在我最無助的時候,所有人都選擇沉默。這種事不關己的冷漠,深深地在我心中,留下一道長長的陰影。

後來,在成長的過程,我不斷出走,逃離那個我無法信任、無法依賴的家。一個人踽踽而行,我又將自己鎖回高築的城壘之後,活在只有自己的世界。

在這段走向天涯盡頭的旅程中,我與歷史不期而遇,與一件又一件的藝術作品邂逅。在感受理解的過程中,我也走上漫長的療癒之路。藉由這些經典所傳達的情思,我逐漸了解,過去曾遭遇的傷害、憤怒、不滿,那些我年少時無法排解的情緒,究竟是怎麼隨著時間推移,緊緊地縛在傷口上,勒成心頭鬆不開的結。

人是軟弱的。面對權威,以絕對的威嚴發號施令、宰制他人時,大部分的人會選擇作壁上觀,這是人情之常。但是,這樣的人情之常,往往導致群體一起陷入毀滅性的共謀中,蘇巴朗筆下的羔羊,就是這種共謀下的犧牲者。

有人關心羔羊的無助與痛苦嗎?

沒有。

但蘇巴朗看見了,透過他的畫筆,安靜卻又驚心動魄地呈現在世人眼前。

羔羊不只是形象上的羔羊,牠象徵著集體共謀之下的犧牲者。目擊這場迫害而沉默的人,實際上也是被迫害的受難者,因為,他們沒有能力阻止同樣的事情持續發生,被犧牲的對象,同時也包括了自己。

望著這幅畫,我明白了父母當時不出聲的理由,以及無法出聲的悲哀。

我想起了但丁。

「地獄最黑暗的所在,保留給那些在道德存亡之際,袖手旁觀的人⋯⋯」

謝哲青的《歐遊情書》官網

.jpg)