世界上最浪漫的人,正是沒有浪漫對象的人。──狄波頓《無聊的魅力》

平淡的日常,才是生命最大的挑戰。──謝哲青《歐遊情書》

當東西方才子作家謝哲青和艾倫.狄波頓的文字交會,將產出什麼樣的共鳴呢?

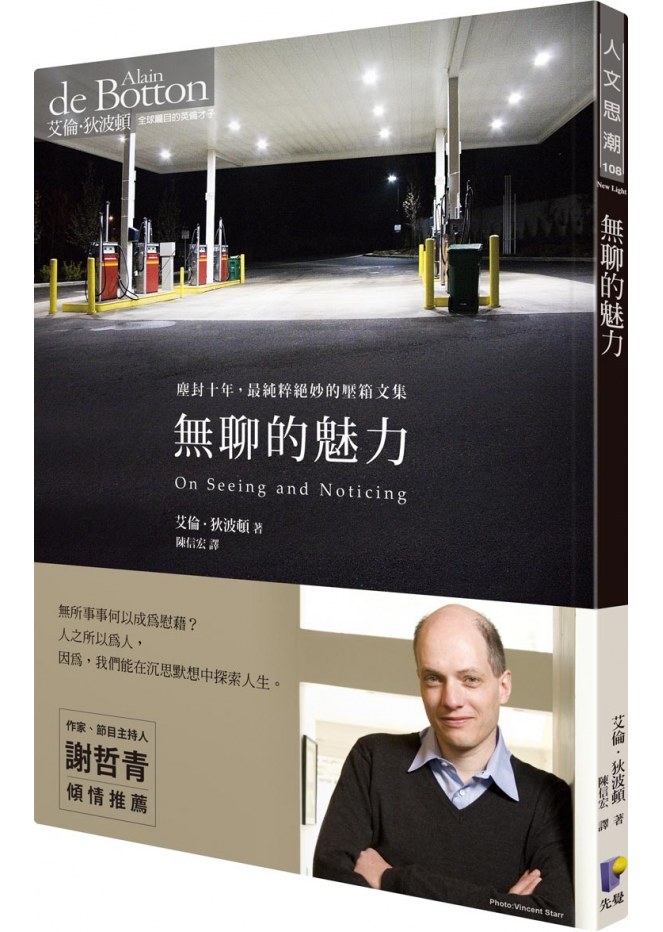

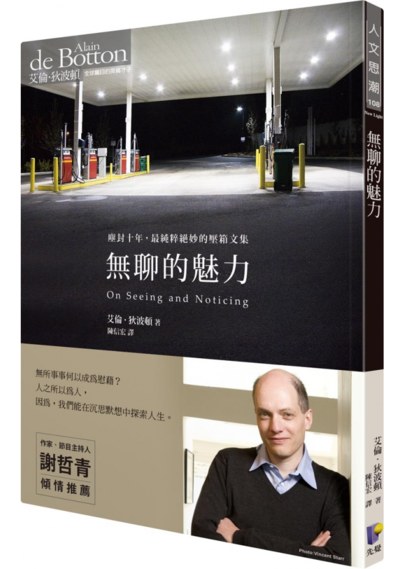

英倫才子狄波頓,其聰慧風趣被譽為「甚至連掃帚的傳記都寫得出來」!謝哲青原本就很喜歡他的作品,圖中的謝哲青正拿著狄波頓的《旅行的藝術》。這次在讀了狄波頓塵封10年壓箱文集《無聊的魅力》時,謝哲青心中起了這樣的漣漪:「無所事事何以成為慰藉?人之所以為人,因為,我們能在沉思默想中探索人生。」也為這本書寫下推薦序文。

On seeing and Noticing. 你經常「看到」,但你未必「注意到」。兩位才子作家妙筆生花不足以形容,旅行、愛情、藝術,在他們的文字與哲思中,總能帶來美麗的新世界。(看更多面向)

狄波頓向台灣讀者問好(在台唯一合作長達14年的先覺出版社,前往倫敦拜訪)

.jpg)

.閱讀狄波頓《無聊的魅力》:在「無用的」時間中靜觀生活,重獲自由與解放/謝哲青 推薦序

「閒暇是一種心靈的態度,也是一種靈魂的狀態,可以培養一個人對世界的觀照能力。」

--卡爾.霍迪(Carl Hovde),《國家雜誌》

每個人都曾夢想擁有寧靜與平和,並且學習尊重獨處與隱私。在熙來攘往的世界中,我們總是相信,當一個人獨居沉默時,往往更能呈現人格特質中深層的一面。儘管如此,我們卻很少主動享受這份寧靜。一方面,我們對「寧靜」抱有浪漫的幻想,另一方面,卻覺得「寧靜」很嚇人,長時間的獨處很可能對身心靈有不良影響,因此,我們發明了各式各樣的「娛樂」填補多餘的閒暇,因為,我們害怕獨處,害怕無聊。

所謂的「無聊」,意謂著空虛、無意義而心生厭煩。單純就存在主義的觀點來說,存在本身並不具有任何意義,意義是人杜撰出來的。這種源於「世紀末」(Fin de siècle)的哲學思潮,自然有它的社會意義與文化價值。作者艾倫.狄波頓以慧黠輕盈的筆觸,與我們討論「無聊/閒暇」之間的意義與無意義。循著中世紀經院哲學大師聖湯瑪斯.阿奎那、啟蒙時代巨擘伏爾泰、盧梭,一直到愛德華.霍普,從哲學、藝術與文化的觀點切入。一針見血地剖析為何現代中產階級文明無法理解「無聊/閒暇」真正的意義與高貴的價值,在沉思默想中探索生活的觀念早已失落,也在這種倍速增長的雲端生活中,失落了人之所以為人的核心精神。

透過文字,狄波頓點出了一項我們遺忘的感性面向:

我們需要在「無用的」時間中靜觀生活,進而重獲自由與解放,這就是「無聊的魅力」。

.狄波頓發揮《無聊的魅力》,光是造訪機場也不無聊!

.....沒有多少人談及在高空中能夠見到的雲朵。我們在海洋上空飛經一座白色棉花糖般的巨大島嶼,看起來就像畢也洛(Piero della Francesca)畫作中的天使或甚至上帝所棲身的處所,但是卻沒有人對此感到驚訝讚嘆。沒有人在機艙裡站起身來高聲宣告:看看窗外,我們飛過了一片雲朵上方—儘管這麼一幅景象想必會吸引達文西、普桑(Poussin)、洛漢(Claude Lorrain)與康斯塔伯(John Constable)凝望許久。

.....沒有多少人談及在高空中能夠見到的雲朵。我們在海洋上空飛經一座白色棉花糖般的巨大島嶼,看起來就像畢也洛(Piero della Francesca)畫作中的天使或甚至上帝所棲身的處所,但是卻沒有人對此感到驚訝讚嘆。沒有人在機艙裡站起身來高聲宣告:看看窗外,我們飛過了一片雲朵上方—儘管這麼一幅景象想必會吸引達文西、普桑(Poussin)、洛漢(Claude Lorrain)與康斯塔伯(John Constable)凝望許久。

在家裡吃來平凡無奇或甚至令人反胃的食物,在雲端上卻會產生一股新風味,並且重新引起人的興趣(就像我們爬到一座峭壁上野餐,在遠方洶湧翻騰的海景陪伴下,麵包與乳酪吃起來也會特別美味)。品嚐著機上餐點,我們於是在這個一點也不像家的地方感到如同身在家中一樣自在:藉著一個冰涼的麵包捲以及一道由塑膠盤盛裝的馬鈴薯沙拉,我們於是安然盤踞了這片超脫於地面上的景色。

我們一旦望出窗外,仔細觀察那些和我們一同漂浮在空中的雲朵,就會發現它們不是我們預期的那種模樣。在圖畫裡以及從地面上仰望,雲朵看起來都像是橫躺的橢圓形,但在高空中,它們看起來卻像是由刮鬍膏堆疊起來的巨大高塔。在這裡,它們與水蒸汽的密切關聯較為明顯可見,它們比較容易變動,猶如某種剛爆炸而形成的產物,而且仍在變化當中。在這裡看來,我們還是不免難以理解為什麼雲朵不能讓人坐在上面。

雲朵帶來了平靜。底下的地面有我們的敵人與同僚,也是我們的恐懼和哀傷的發生處所;不過,現在那一切都已經變得渺小無比,僅是地面上的細微痕跡。對於這項以宏大觀點看待事物的古老教訓,我們雖然可能都已相當熟悉,但靠在冰冷的機窗上,更能令人深切感受到這項教訓。於是,我們搭乘的飛機也就成了一位教導深奧哲學的老師。

(狄波頓並於2009年應倫敦希斯洛機場邀請,成為首位駐站作家,

為期一週被授予史無前例的通行權,寫成了《機場裡的小旅行:狄波頓第五航站日記》。

來看看是有多不無聊!)

一對情侶正在道別。女方看來約23歲,男方則大她個幾歲。

我的目光之所以被他們吸引,原因是他們熱情的擁吻。

不過,在遠處看似激情的行為,一旦走近卻發現是傷心欲絕的表現。

他們一再相互對望,但每次對望就彷彿再次意識到了即將降臨在他們身上的生離之痛。而再度哭泣了起來......

.謝哲青在《歐遊情書》中透露,從維梅爾,了解平凡才是生命最大的挑戰。

雖然只是簡單的舉手投足,維梅爾的靜物描寫表現了平凡生活至高無上的神聖。我覺得,這就是維梅爾偉大的地方。「所謂的偉大,就是成就自己的獨特性。」這是英國歷史學家卡萊爾的觀點,我想,維梅爾不流俗的畫作,很適合用這句話來說明。

雖然只是簡單的舉手投足,維梅爾的靜物描寫表現了平凡生活至高無上的神聖。我覺得,這就是維梅爾偉大的地方。「所謂的偉大,就是成就自己的獨特性。」這是英國歷史學家卡萊爾的觀點,我想,維梅爾不流俗的畫作,很適合用這句話來說明。

當然,維梅爾如此不媚俗、專注呈現自己所關注的世界,當然能夠靠賣畫所賺的錢也很有限。他的主業其實是經營客棧,同時也經紀藝術仲介。這兩項工作今天看來好像沒什麼相干,實際上並不衝突。當時的拍賣會都是在酒館或旅店裡進行的,像是林布蘭,在他窮愁潦倒的時候,曾在一間名為「帝冠」的客棧舉行家產拍賣會。

不過,維梅爾這份「主業」似乎也不是經營得非常卓越,他畢竟是個畫家。維梅爾喜歡畫畫,擅長的也是繪畫,只是他畫得很慢、產量很少,題材又冷僻,在當時根本沒有什麼人注意到他。直到三百年後,人們開始研究他畫作中的技巧,這位神秘的畫家才被藝術史譽為荷蘭巴洛克時期的代表人物。

維梅爾這幅〈讀信的藍衣女子〉,收藏在阿姆斯特丹國家美術館裡。畫面中,一名藍衣女子窗前展信,我們看不出來她臉上的表情是喜是悲,整個場景瀰漫著微妙的光線,透露出某種居家、親密的氛圍。或許是維梅爾的作品將空間詮釋得太過私密,每次我欣賞維梅爾,總帶著些許的不好意思與歉意,就像是進了房間前卻忘了敲門,無意中闖入他人不願顯露的心事一般。

這種私密、親密的氣氛,一如我正在寫信給妳,想像妳讀著信時,是開心?是滿足?是驚喜?還是安心?妳的種種,我的種種,在我們之間,透過信紙傳遞。與他人一點也不相干,是專屬於妳我的對話。

也許也不能算是對話,在旅途中不斷移動的我,沒有固定的收件地址,只能單方面的寄信,給妳,每一天。

寫信對我來說是很重要的習慣,我相當依賴文字。想像著,回憶著,跟遙遠的妳對話,和妳分享旅途中的點點滴滴,就像是在海上漂流的人,每天寫一封信,裝進瓶子裡,向大海中拋擲而去。也許大部分的信都會消失,只有很小很小的機會,信會被人撿起。但是,撿到的人可能看不懂,也可能當垃圾丟棄。也許,只有億萬分之一的機會,會有這樣一個人,讀懂了信的內容,遙遠地回應。

妳出現了,妳就在那兒,讀著信,不管我飄盪到多麼遙遠的地方,有妳在,一如沙漠風暴中,指引著旅人繼續前行的星星。

很多年前,曾經有一個女子,在我歸來的時候,毫無預警地消失在我的生命之中。留給我的,是一疊未拆封的信。那是我每天寫下的心事,一天一封,從世界各地寄出。有那麼一季的時間,她只收信、不拆信,離開時,將這些信件原封不動地退還給我。我手裡收拾著,卻看見世界在我面前崩壞。信封上的每一張郵票、郵戳,都提醒著我,在我寫信給她時,種種的盼望與思念,一分分、一寸寸,都隨著回憶蝕成傷痕。

那天之後,我再也無法寫出任何句子。原本是那麼依賴書寫的我,彷彿被剝奪了天賦,連存在的本質都被否定,行屍走肉的我,找不到讓日子繼續下去的動力。書寫是我唯一能與世界溝通的寄託,而原來,我所傾訴的一切,對另一個人完全不具意義。

兩個月後,我清點了存款,買了機票,一個國家又一個國家,繼續向前走。在這趟旅程中,我慢慢地,一點一點,把破碎的靈魂拼湊回來。但是,也從那一天起,我的內心多了一片巨大的荒蕪,唯有不斷地移動與追尋,才有可能,填補我內心那分虛空。

多年後,遇見了妳。

我覺得,把自己丟進荒野裡,是很容易的事,只要專心前進就好了。生命中最刺激的冒險,其實是在日復一日、枯燥殘酷的現實中,還能繼續保有相同的衝勁。平淡的日常,才是生命最大的挑戰。

維梅爾超越了時代的限制,勇敢、孤獨地挑戰這個艱難的主題,在平淡中蘊藉出優雅的詩意,在平凡中蓄涵著和諧的溫柔,將沉重的生活現實,化為輕盈靈動的色彩。(詳全文)

.jpg)

.jpg)