在打開《正義》這本書前,我預期它會是本不錯的書,但沒想到會這麼好看。──綠角

有些當今人們正在辯論的問題,則是在《正義》出版之後才開始獲致重要地位。--邁可.桑德爾

面對必須殺死一個無辜的生命才能挽救幾條性命的情境,我們就陷入了道德困境。

我們來討論一項實際上的道德兩難,在某些面向上和失控電車的想像故事類似,但因為無法確定事情會如何發展而變得更加複雜:

2005年6月,士官盧崔(Marcus Luttrell)與另外三名美國海豹部隊成員組成一支特種部隊,展開一項祕密偵察任務,地點在阿富汗接近巴基斯坦邊界處,目標是要找出一名與賓拉登關係密切的塔利班領導人。根據情報報告,他們的目標手下有140至150名全副武裝的戰士,並且藏匿在險惡山區的一座村莊裡。

*盧崔(右),以及罹難的三位隊員。唯一倖存的他將經歷撰寫為《Lone Survivor》,改編電影「紅翼行動」。

這支特種部隊在俯瞰那座村莊的一處山脊上就定位之後,兩名帶著一百頭山羊的阿富汗牧人無意間撞見了他們。那兩名牧人身邊還跟著一個年約14歲的男孩。那三名阿富汗人沒有武裝。美國士兵以步槍槍口對著他們,示意他們在地上坐下來,然後爭論著該怎麼處理他們。一方面,那幾個牧羊人看起來像是沒有武裝的平民;另一方面,放他們走也是一大風險,因為他們可能會向塔利班通風報信。

就在這四名士兵思考著他們的選項時,他們意識到自己沒有繩子,無法把那些阿富汗人綁起來以便爭取時間找尋新的躲藏地點。他們只能殺了那些牧羊人,不然就是放走他們。

盧崔的一名同袍主張殺了那些牧羊人:「高階指揮官派遣我們在敵後執行任務,有權採取一切作為保全自己的性命。我們面對的軍事決策明顯可見,放走他們是錯誤的選擇。」盧崔左右為難。「在我的靈魂深處,我知道他說得沒錯,」他在事後寫道:「我們不可能放走牧羊人,我的問題在於我還有另一個靈魂,也就是信奉基督教的靈魂盤據著我的心頭。我的腦子裡有個聲音不斷對我說,冷血處決這些手無寸鐵的人會是錯誤的行為。」

盧崔沒有說他所謂的信奉基督教的靈魂是什麼意思,但他的良心終究不允許他殺害那些牧羊人,他投下了放走他們的關鍵票(三名同袍當中有一人棄權)。這個決定後來令他深感後悔。

放走那些牧羊人後過了大約一個半小時,這四名士兵即遭到80至100名持有AK-47步槍與火箭筒的塔利班戰士包圍。在接下來的激烈交火當中,盧崔的三名同袍都不幸戰死。塔利班戰士還擊落了一架想要救援這支海豹部隊的美軍直升機,機上的16名士兵無一倖免。

身受重傷的盧崔藉著滾落山坡,並且爬行七英里抵達一個普什圖人的村莊而保住一命。村莊的居民保護他不被塔利班發現,直到他獲救為止。

*受傷後,盧崔被阿富汗平民Mohammed Gulab帶回村莊避難,最後才經美軍救回。但Gulab及其親友也因此陷入被塔利班報復威脅。

事後回顧起來,盧崔痛斥自己當初不該投票選擇不殺那幾個牧羊人。「那是我這輩子做過最蠢、最白痴、最沒有頭腦的決定,」他在一本講述那段經歷的著作裡寫道:「我當時一定是瘋了,明明知道投下那一票等於是宣判我們的死刑,卻還是投了下去。⋯⋯至少,我現在回顧那個時候是這麼認為。⋯⋯決定性的一票是我投下的,而這個決定將會永遠縈繞在我的心頭上,直到我被埋進東德州墓園為止。」

這群士兵面對的兩難困境之所以令人如此難以抉擇,原因是他們無法確知放走那些阿富汗人會造成什麼後果。他們會單純離開,或是通報塔利班?不過,假設盧崔知道放走牧羊人將會導致一場損失慘重的戰役,造成他的同袍以及其他十六名美國士兵陣亡,他自己身受重傷,任務也將因此失敗,他是不是會做出不同的決定?

在盧崔眼中,事後回顧起來的答案顯而易見:他應該殺了那些牧羊人。從後續發生的慘劇來看,我們很難反對這項結論。從人數的觀點而言,盧崔的選擇與電車案例類似。殺死三名阿富汗人將可讓他的三名同袍與那十六名試圖救援他的美國士兵保住性命。可是,這個狀況比較類似於電車案例的哪個版本?殺死那些牧羊人會比較像是把電車轉向,還是把人推下橋?盧崔雖然預見了自己可能面對的危險,卻還是無法冷血槍殺那幾個手無寸鐵的平民,顯示這個狀況可能比較接近於推人下橋的案例。

*桑德爾:「台灣之行為我帶來了深刻啟發,而講座參與者在那些問題上展現出來的深入思考與熱情也令我難以忘懷。我將會一直記得6500人在台灣大學體育館和我一起熱烈辯論正義問題與當代議題的關係。」

然而,殺死牧羊人的理由看起來還是比推人下橋來得充分,也許是因為事情的結果令我們懷疑這幾人並不是無辜的旁觀者,而是塔利班的支持者。想想這項類比:我們如果有理由認定橋上的那個人因為想要害死軌道上的工人而破壞了電車的煞車(假設他們是他的敵人),把他推下橋的道德主張就會顯得理由比較充分。我們還是需要知道他的敵人究竟是誰,以及他為什麼想要害死他們。我們如果得知軌道上的工人是法國反抗組織的成員,橋上的胖子則是納粹黨員,想要藉著破壞電車而害死他們,推他下橋以保全工人的性命就會有深具道德說服力的理由。

當然,其實那些阿富汗牧羊人有可能不是塔利班的支持者,而是這場衝突中的中立人士,或甚至是塔利班的反對者,卻遭到塔利班逼迫揭露美國部隊的所在地點。假設盧崔和他的同袍確知那三個牧羊人無意傷害他們,但是會遭到塔利班刑求逼迫透露其地點。在這種情況下,這群美國士兵也許會殺了牧羊人以保護自己的性命以及任務的成功。不過,這項決定將會比他們在知道牧羊人是塔利班間諜的情況下更令人痛苦(也更有道德上的疑慮)。

▌公共辯論並不是雙方各自拋擲意識形態,但是該如何起步?

我們極少會像山上的那群士兵,或是失控電車的目擊者那樣面臨影響如此重大的選擇。不過,思考他們的兩難困境有助於我們理解道德論述能夠採取什麼樣的進展方式,包括在個人生活以及公共領域裡。

民主社會中的生活充滿了對於是與非、正義與不正義的歧見。有些人支持墮胎權,有些人則認為墮胎等於謀殺。有些人認為,要達到公平就必須對富人課稅而幫助窮人,有些人則認為,藉由課稅剝奪人憑著自己努力而賺得的錢財是不公平的事情。

就大家辯論公共生活中的道德問題所展現的熱切與激動情緒看來,人們也許會以為每個人的道德信念都受到成長背景或宗教信仰的形塑而固定不變,超出理性的影響範圍之外。

如果真是如此,道德勸說就會是不可想像的事情,而且我們視為對於正義與權利的公共辯論也只會是一堆武斷的聲明,雙方各自拋擲意識形態而已。

不過,事情不需要是這個樣子,有時候一項論述可以改變人們的想法。

《正義》嘗試回答這個問題。

一個起步的方法,就是注意我們如何因為面對一個困難的道德問題而自然展開道德省思。

感受到這種困惑的力量以及加以釐清的壓力,就是驅使我們思考哲學的動力。

面對這種緊張關係,我們可能會修正自己先前對於何謂正確選擇所做的判斷,或者重新思考原本支持的原則。隨著遭遇新情境,我們就會在自己的判斷與原則之間往復來回,不斷因為其中一者的改變而修正另一項。把心思從行動領域轉向理由領域,然後再轉回來,就是道德省思的活動。

--本文節錄自《正義》第一章〈為所當為〉.阿富汗牧羊人

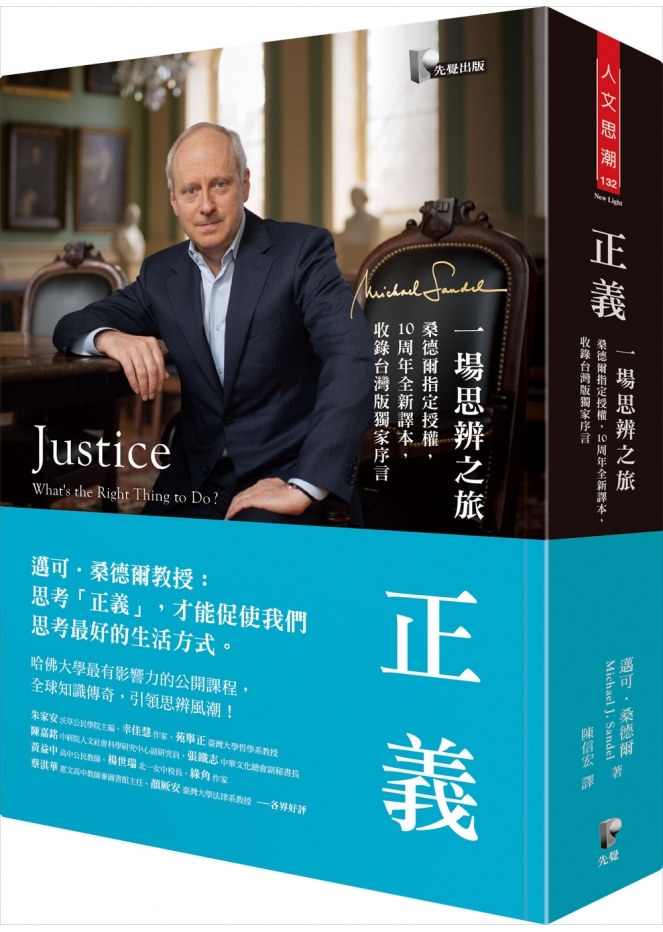

桑德爾作品《成功的反思》《錢買不到的東西》《正義:一場思辨之旅》《訂製完美:基因工程時代的人性思辨》皆由先覺出版

.jpg)

.jpg)

.jpg)