「我現在該怎麼辦,還能做什麼?」他快要哭出來了。只有這一句話。

「發生什麼事了?請你告訴我。」我試著用冷靜的語氣安撫他。

我感覺到他努力控制情緒,振作起來告訴我:「我剛剛睡醒,很早就要上工,可是太太和小孩都不見了。」

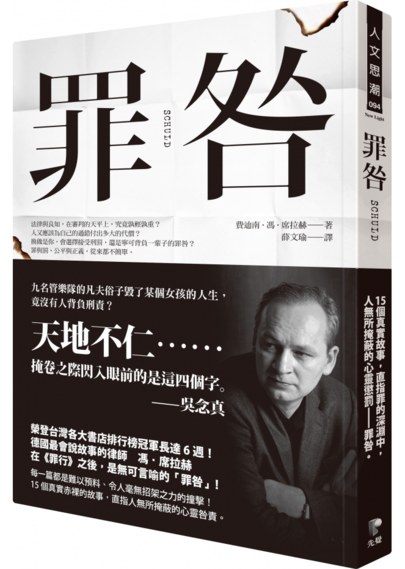

席德.約拿.古騰拉特,生於1966年,曾任職於柏林警察局的110勤務指揮中心長達10年,專職接聽報案電話。他擁有罕見的工作經驗與人生閱歷,能以極深的同理心面對形形色色的來電者。

古騰拉特是空手道黑帶高手,曾擔任舞廳看門保鏢、海軍特種部隊、邊境防衛隊巡警、柏林市水上警察與城區巡警。他是母親外遇所懷的孩子,從小在紅燈區長大,跟著母親逛夜店,也待過兒童收養院與青少年監護所。不僅成長過程頗多波折,也曾在「道上」混過,因此經常以顛覆警界傳統的「非典型」方式處理110來電。

這是其中一個真實故事〈看不見的手〉。

*********

我總覺得科技產品相當詭異,甚至靈異。

電器災難是我一生中最大的問題。我每天早上都會辱罵那部老舊又愛罷工的咖啡機,以及有如宇宙飛船的微波爐(孩子總是把各種東西放進微波爐做實驗),對於廚房裡的工作夥伴,我更是避之惟恐不及。數年來我堅持不用手機,直到妻子威脅我:「做人家的爸爸,就該隨時能找到人。」被迫就範以後,我買下一支超舊款手機,按鍵靠得非常近,指尖隨便一碰就會按到三個鍵。

像我這樣的化石,偏偏來到110勤務中心上班,整天被電子儀器和電腦圍繞著,周旋在三、四面螢幕與各自配合的按鍵之中。今天,我面前的「電子邪器」有話要說⋯⋯

他的語氣飄忽不定。那句話,我至今仍記憶猶新。

聲音模模糊糊的,乍聽之下似乎沒什麼,但那份絕望卻清清楚楚傳進了我耳中。

「我現在該怎麼辦,還能做什麼?」他快要哭出來了。

只有這一句話。

「發生什麼事了?請你告訴我。」我試著用冷靜的語氣安撫他。

我感覺到他努力控制情緒,振作起來告訴我:「我剛剛睡醒,很早就要上工,可是太太和小孩都不見了。」

「不見了?什麼意思?」我困惑地追問。

「家裡空空的。」他很絕望,「我在答錄機上發現她的留言,是告別留言。」

「她是想離開你,或者其實想尋短?」我想問清楚。

「其實想尋短⋯⋯」他重複我的話,接著解釋道:「她之前得了嚴重的憂鬱症,可是孩子也不見了,她完全沒提孩子的事⋯⋯」

「她是什麼時候留的言?」我企圖釐清事發時間。

「大概一點—但現在已經四點多了。」他聽起來很害怕,「我該怎麼辦?天啊!我還能做什麼?」

「請冷靜,我立刻請警車過去,然後再去找你的家人。」我試著鼓勵他,給他勇氣。

「好。」他心事重重地低聲說。我斷了線。

送出緊急行動訊息許久後,我仍陷在思緒之中,動也不動地盯著螢幕,遲遲沒有動手清除上面所顯示的資訊。「小孩不知道怎樣了?」我自言自語。我正要把手指滑到按鍵上,突然看到中間的螢幕上彷彿有一隻看不見的手,以慢動作打出了一個接一個字,我的雙眼越睜越大,頭慢慢靠向前,看清上面顯示的訊息:「找到這家人的車,全毀。三具屍體,一大兩小⋯⋯」

在一聲細微但聽來相當諷刺的「叮」之後,我在緊急行動的小框框裡打起來的鉤,就這樣消失了。我們和魔鬼的這場賽跑,還沒開始就已經輸了,而他彷彿想透過這部電腦來親自告訴我。

「爛電腦,你怎麼會知道案情進展?」我用力拍打螢幕,一旁的同仁都奇怪地看著我,我點點頭,示意要他們過來看。大家在我身後圍成一個半圓,看著我剛才看到的訊息,就像一個無聲的合唱團。那一瞬間,勤務中心忽然一片安靜,就連一根針掉在地上也聽得見,怪陰森的。他們看完都沒說半句話,一個個走回座位。

我暗自想著:我們現在就過去告訴你,妻子和孩子都過世了。

這一次,我希望警方的車開得特別慢。

--本文收錄於《聽擊者——「你好,這裡是110。」》

話筒那端的生命:

.〈湯米〉「媽媽真的去天堂了嗎?」一個五歲的孩子,半夜打電話到110......

.〈親愛的上帝〉110 嗎?他傷害我的女兒,憑什麼我不能幹掉他?