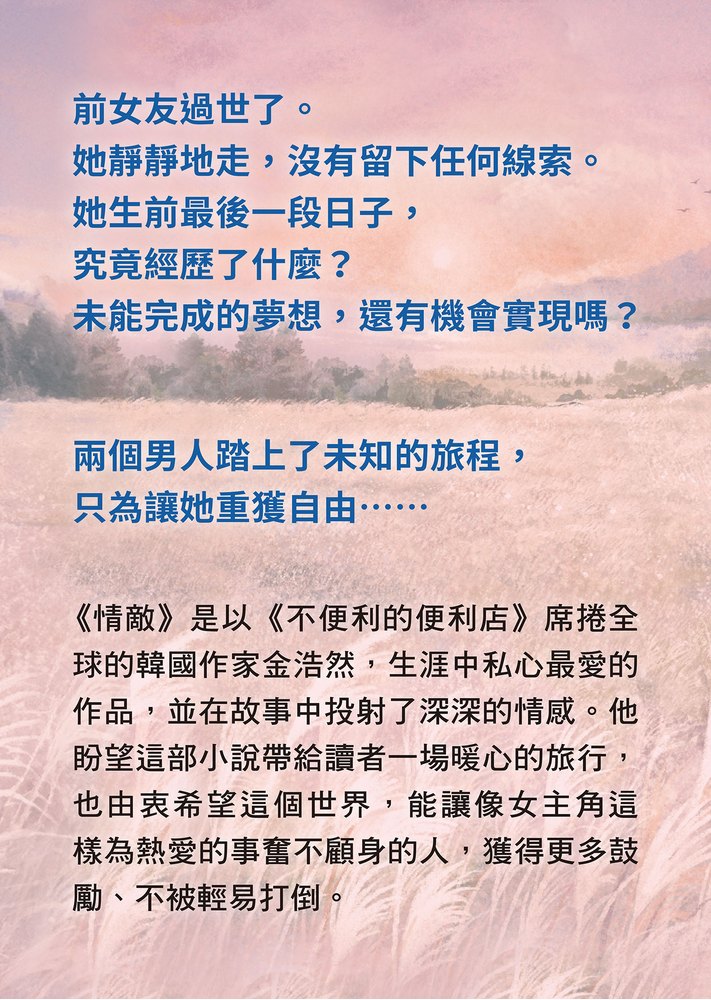

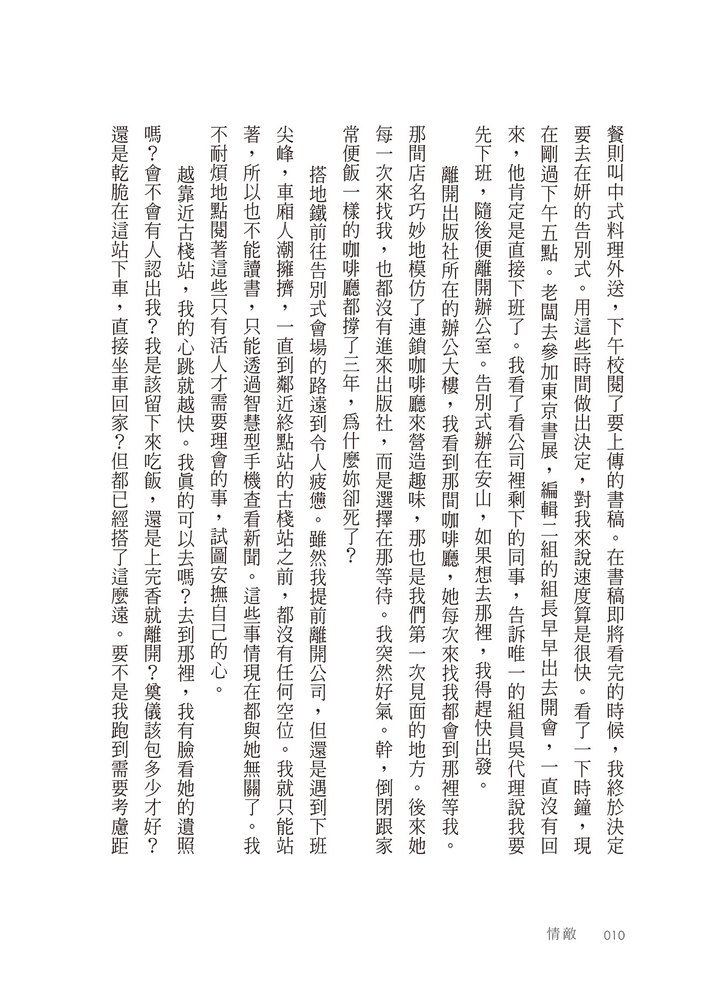

★序 安山

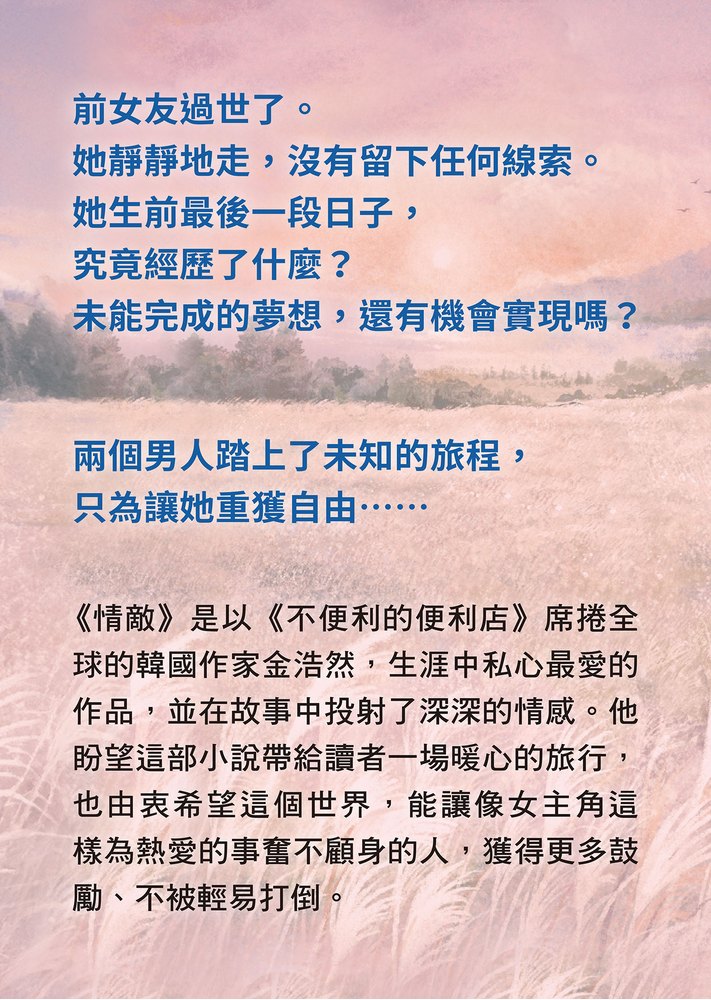

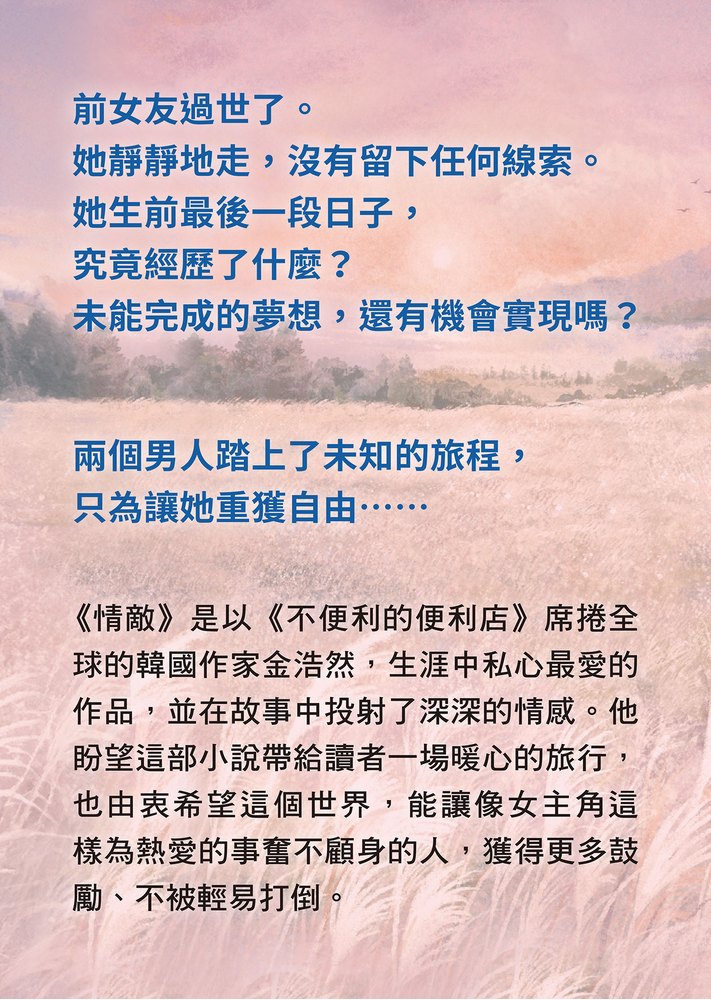

在妍死了。星期一上班路上,我查看週末未讀的訊息,才得知她的死訊。在上班尖峰時段,我在地鐵車廂裡忍受通勤路上死氣沉沉的人群,突然獲知她的死訊。在廣播以中文告知下一個停靠站之後,車門開啟,我帶著沉悶的心情走出車廂。

我坐在月台的椅子上,重新讀了一遍那封以她的名字傳來的群組簡訊。竟然用故人的手機傳達訃聞,還真是個惡劣的玩笑。我不知道自己是該繼續去上班,還是該回家整理一下心情再去參加告別式。下一班列車駛入,月台上排隊的人群消失。幾波人潮來去之間,我呆坐在椅子上好一會兒,不知如何是好。

最後,我好不容易打起精神繼續去上班。我將情緒的船錨深深擲入腹中的某處,努力完成一天的工作。我參加週會、確認書籍印製數量,午餐則叫中式料理外送,下午校閱了要上傳的書稿。在書稿即將看完的時候,我終於決定要去在妍的告別式。用這些時間做出決定,對我來說速度算是很快。看了一下時鐘,現在剛過下午五點。老闆去參加東京書展,編輯二組的組長早早出去開會,一直沒有回來,他肯定是直接下班了。我看了看公司裡剩下的同事,告訴唯一的組員吳代理說我要先下班,隨後便離開辦公室。告別式辦在安山,如果想去那裡,我得趕快出發。

離開出版社所在的辦公大樓,我看到那間咖啡廳,她每次來找我都會到那裡等我。那間店名巧妙地模仿了連鎖咖啡廳來營造趣味,那也是我們第一次見面的地方。後來她每一次來找我,也都沒有進來出版社,而是選擇在那等待。我突然好氣。幹,倒閉跟家常便飯一樣的咖啡廳都撐了三年,為什麼妳卻死了?

搭地鐵前往告別式會場的路遠到令人疲憊。雖然我提前離開公司,但還是遇到下班尖峰,車廂人潮擁擠,一直到鄰近終點站的古棧站之前,都沒有任何空位。我就只能站著,所以也不能讀書,只能透過智慧型手機查看新聞。這些事情現在都與她無關了。我不耐煩地點閱著這些只有活人才需要理會的事,試圖安撫自己的心。

越靠近古棧站,我的心跳就越快。我真的可以去嗎?去到那裡,我有臉看她的遺照嗎?會不會有人認出我?我是該留下來吃飯,還是上完香就離開?奠儀該包多少才好?還是乾脆在這站下車,直接坐車回家?但都已經搭了這麼遠。要不是我跑到需要考慮距離的地方,就不會這樣進退兩難了。我已經上車超過一個小時,在冷颼颼的地鐵冷氣吹拂之下,我冒著冷汗,雙腿有些發軟。最後,我今天第二次中途下車。

想法一多,我就會變得膽小。不,或許正是因為膽小才會想太多。因為膽小,我總是只敢想不敢做,在妍說我有「選擇障礙」。確實如她所說,我總是遲疑,無法做出任何決定,連去她的告別式都這樣猶豫不決。已經是最後了,在她面前還是這樣磨磨蹭蹭。是啊,既然決定要去,那就去吧。去到那裡別跟任何人對上眼,只要對她的遺照行禮就好。奠儀照一般標準包五萬韓元,飯什麼的也別吃了,悼念完立刻轉身離開會場。

我坐在長椅上下定決心,拋開渴望抽根菸的念頭,再度走入地鐵車廂。

我在古棧站下車,迎著黏膩的熱氣往高麗大學醫院走去。不知是不是中途下車整理心情產生了效果,我覺得自己的步伐相當有力。去見在妍、去面對她的死亡,終究是件令我恐懼的事。比起悲傷,我更感到恐懼,接著是後悔與心痛。我努力甩開如八月黏膩高溫般將我包覆的情緒,堅定地朝醫院走去。

告別式會場的氣氛相當凝重。香的氣味、花的氣味、辣牛肉湯的氣味重重竄入鼻腔。我艱難地移動沉重的腳步,往她所在的會場走去。穿越一群穿著黑衣服的人,我站在靈堂前,面對她的遺照。那張遺照看起來像從一般照片上截取下來的,解析度很低,卻帶著笑容。即使解析度不佳,但那如草食動物般善良的雙眼依然清澈明亮,整齊的牙齒從雙唇間露出,甚至帶點淘氣的感覺。一股寂寥的悲傷在我心中積聚,我彎下腰,再也無法直視她的笑容。行了兩次大禮、再鞠了一個躬,然後才轉向喪主—一位三十多歲的女性。她是在妍的姊姊,跟在妍相貌神似,神韻卻有些不同。我們互鞠了個躬,我害怕她會開口問我些什麼,便趕緊轉身離開。快去穿鞋,離開吧,趕快離開這裡吧。我沒有理會在餐廳吃辣牛肉湯配燒酒的人們,直接離開靈堂,最後又回頭看了她一眼。她那爽朗的笑容,真的很超現實。不知地球的重力是否突然被調到無限大,我感覺自己一步也無法移動。我皺著眉努力抬腳,胸口卻有如被岩石壓住喘不過氣,瞬間一陣燥熱湧現。我努力調整呼吸,試圖壓抑那令自己口乾舌燥的熱氣,穿越靈堂離開會場。

我走下樓梯,前往出口所在的一樓。這時,再也見不到她的想法重重往我的後腦杓敲了一棍,我的情緒瞬間爆發。可惡。就在我閉眼想阻止爆發的眼淚奪眶而出時,腳突然踩空失去重心,整個人差點摔下去。就在這時,突然有人拉住了我。對方穿著黑色西裝,是一名健壯的男子。在他的攙扶之下,我好不容易站穩,但因為不想讓人看到我的眼淚,因此始終低著頭。男子拍了拍我的肩,說道:

「你只是來弔唁,差點也跟著上路了。」

與那粗壯身材十分相襯的粗獷嗓音鑽入我耳裡,我趕緊轉頭去看。男子不知何時已經爬上樓,穿過走廊往禮廳走去,直到在妍的禮廳前才停下,拿出裝著奠儀的信封。我這下終於想起他是誰了。

他也有認出我嗎?雖然我不怎麼樂意去想這件事,卻還是不能不想。帶著這個念頭,我走出殯儀館。

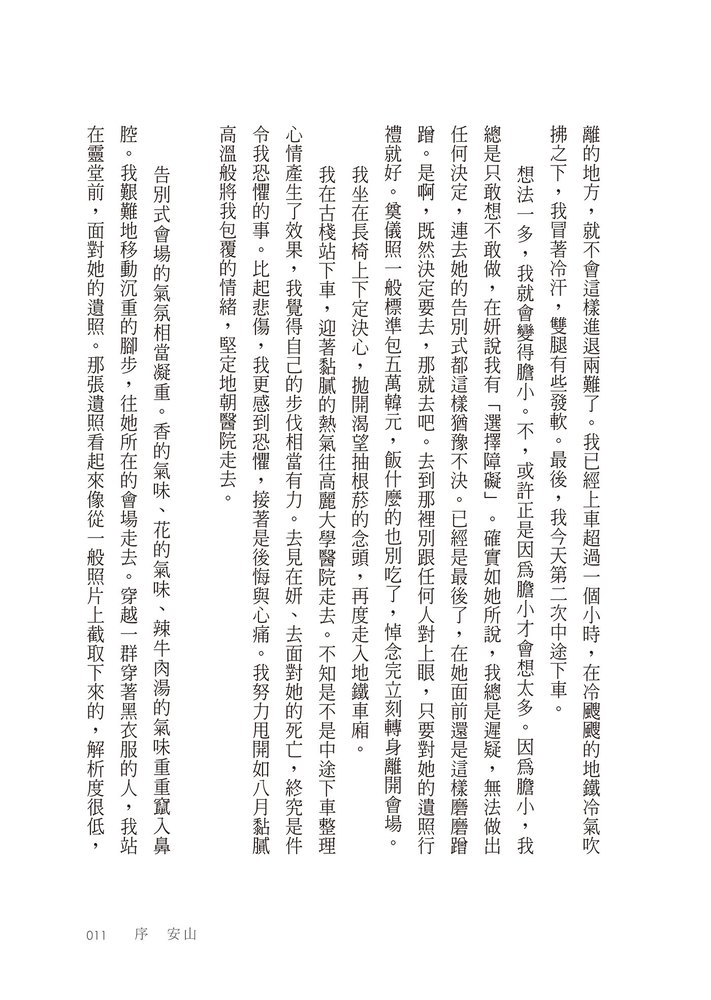

★舟坪

那天熱得令人發狂。太陽光如地獄之火,把我的頭蓋骨曬得宛如爐子上的鐵鍋,我感覺大腦都要煮熟了。我抵達舟坪邑之後又花了三十分鐘,才終於搞清楚往舟坪追思公園的公車兩小時才有一班。我一直只生活在首爾,這種小城鎮的風景實在陌生得令人恐懼。走在街上的人們有如吐著舌頭的野狗,隨時都可能撲上來撕咬我。我走進藥局,買了一瓶救命水來喝,最後才開口詢問老闆關於公車的事。

老闆建議我搭計程車。車資大約兩萬韓元,聽到這句話,我第一個想法是感到擔心。要跟陌生的計程車司機,一起移動價值約兩萬韓元的距離,而且還是在這個陌生的窮鄉僻壤。我對自己沒考駕照這件事後悔了大約一百次,然後才離開那間藥局。

我來到巴士客運站前的計程車乘車處,坐上一輛排班的計程車。跟那位看來比我年長幾歲的司機說了目的地後,只見他嘆了口氣,隨即發動車子。我心裡侷促不安,即使坐在開著空調的車裡仍感到燥熱。

大約開了五分鐘左右吧?那計程表似乎沒有啟動。該怎麼辦才好?這裡難道都不跳表的嗎?還是司機忘了?這樣下去可以嗎?如果開到一半,司機才發現自己忘了按表,那車資應該會比較便宜吧?還是司機故意不按表,想要私下削我一筆?我得鼓起勇氣。

「那個……司機先生,您好像忘了按表。」

「你從首爾來的吧?」

司機頭也不回地說。

「對。」

「在這種小地方,固定距離就是收固定的錢,你付那些錢就好。」

他瞥了我一眼,露出一個壞壞的微笑。

好尷尬。但我不想被當傻子,於是我再度鼓起勇氣。

「既然這樣,那……車資大概是多少?我剛才有問藥局老闆,他說過去那邊大概兩萬韓元左右……」

「開計程車的人難道是藥局老闆嗎?」

司機沒好氣地說完,便加速超越前面那輛車。

我也沒辦法再說什麼,只能努力壓抑自己激動的心情,感覺像是被困在這輛車上。

在這單線道的路上開了約二十分鐘,行經一片工業用地,接著便來到追思公園,眼前是一片整齊劃一的墓碑。司機將車停在追思公園門口,開口跟我要了三萬韓元的車資。我氣勢輸人一截,無法多說什麼,只能一臉尷尬地遞出信用卡。他似乎看穿了我的心思,再次強調這地方根本沒什麼東西能賺錢,還說這就是鄉下的規則。

我早已放棄請他回程以跳表計價載我的想法。這麼做雖然是有些小氣,但我還是在付了三萬韓元、拿回信用卡之後,下車並用力甩上車門。

像是要報復我摔門,計程車揚長而去,還掀起一陣沙塵。

我站在追思公園的入口,看了一下園區地圖。舟坪追思公園大多採行土葬,園區中央有一座擺放骨灰罈的追思館。追思館一—二○三B,就是她在的地方。今天是在妍的祭日。我深吸了一口氣,隨即走進追思公園。外頭陽光依舊灼熱,死者的長眠之地卻是無比冷清。

一年前,在妍經過火化成了一撮骨灰,被安放在這裡。我透過在妍的朋友宥娜的Facebook,觀看整個火化過程的實況轉播。宥娜是我不想要有太多交集的女性,也不清楚她跟在妍的感情為何那麼好。當時她上傳在妍骨灰的照片,並寫下「我重要的創作之友在妍……希望妳在天上也能繼續妙筆生花……adieu(再見)」這樣一句話。但沒過幾天,她繼續上傳許多甜點照、刻意鼓起臉頰裝可愛的自拍照。而在妍的骨灰照被越推越後面,我覺得可恨極了。

即便如此,我也很慶幸自己沒有刪她好友。經歷了幾個季節,我依然思念著在妍。她的死充滿疑問,令人難以接受,我想不出個答案,這成了我心中永難釋懷的謎。每當我就要遺忘曾經與她共度的時間,那些時光便會像一再捲土重來的夢境,支配我的潛意識。無法停止思念在妍的日子,不知不覺持續了一年。我翻找宥娜的Facebook貼文,從她一年前的骨灰照貼文中,找到「舟坪追思公園」與靈骨塔位的編號「一—二○三B」。

追思館安靜得像圖書館。入口處,年邁的管理員正與應該是他朋友的一位老人家一起,邊喝著馬格利酒邊下象棋。追思館像坐擁無數藏書的書庫,有無數個骨灰罈放在四方形的塔位空間裡。而看起來一點也不像追思賓客的我,宛如幽靈一般在其中徘徊。

走在塔位之間,仔細查看編號,無可避免地要面對瀰漫在每個角落的失落感。貼在兒童照片前的便利貼上,承載了父母哀戚的思念。中年男子與妻子和女兒共同拍攝的照片旁,貼著粉紅色的弔唁花束與工整寫著「爸爸,我好想你」的紙條。那會不會是照片裡看起來還在讀幼兒園的女兒,在成為小學生之後親手寫下的留言?想像的同時,悲傷也如實傳入我心裡,令我不自覺放緩了腳步。我努力穩定自己的心情,走往下一區尋找她的塔位。

來到下一區,我發現那裡站了個穿著西裝的壯碩男子。他靜靜望著玻璃櫃中的骨灰罈,隨後掏出手帕擦了擦眼角。我覺得他就像受了傷的動物。走過他身旁,我繼續尋找在妍的號碼。在無數的死亡意象之中,要找出她的號碼並不容易。

繞完一整區,我才發現自己似乎走過頭了。於是我轉頭往回看,才正眼看向剛剛經過的那名壯碩男子,並發現他所站的地方正是「一—二○三B」,在妍的塔位編號。

為了不妨礙他追思故人,我剛剛才加快腳步離開,沒想到在妍的骨灰罈就在那裡。他是誰?我小心翼翼地觀察他,極力掩飾內心的驚訝。男子似乎注意到我,便轉過頭來,他看著我的表情也有些驚訝。

我站到他身旁,努力不去理會他打量我的目光,專心看著眼前在妍的骨灰。想起剛才被計程車司機小看的事,我可不能在這裡也敗下陣,來到在妍面前,我不能讓她看到自己的蠢樣。雖然感到很不自在,但我還是站到男子身旁,直直盯著在妍的骨灰罈。

男子吸了吸鼻子,隨後踩著喀噠喀噠的步伐離去。

是那傢伙,我一年前在告別式上遇到的傢伙。

是在妍跟我交往之前交往過的對象。

我決定忘記這次令人極度不自在的相遇,專注看著在妍所在之處。看起來,除了那傢伙以外,似乎沒有人再來過這裡。玻璃櫃內除了刻有韓在妍三個字的骨灰罈之外,便沒有其他東西。告別式上也是,都沒看見她父母的身影。其他塔位都貼滿了便條紙、放滿了花,在妍與他們形成極大的對比。連在這裡,她都是這麼孤單啊。生前孤單的她,往生之後依然孤單,方方面面都跟在妍給人的形象如出一轍。我一方面感到欣慰,一方面又有些惆悵。懷抱著這難以形容的心情,我才發現自己竟然空手而來。

因為覺得至少要送上一根她喜歡的香菸,於是我拿出一根菸。點了火,抽了一口,便把香菸當成香,豎直起來拿到她的骨灰罈前。接著我再次深吸了一口菸,輕輕吐出一陣煙霧,彷彿希望用這陣煙霧環抱她。我下意識地開口喊了一聲:

「在妍……」

突然,一陣用力敲打大理石地板的聲音靠近。那極具攻擊性的皮鞋聲逐漸靠近,肯定是那傢伙。他為何回來?為了攻擊我嗎?我問他為何而來,他會回答嗎?在複雜的思緒中,我不自覺感到憤怒。我莫名不想輸。我以壯士斷腕死守陣地的心情,在原地站穩腳步。

那傢伙走了過來,但我沒有離開。只見他用手將香菸的煙霧揮散,並且緊靠在我身旁,拿出一束從花店買來的紅色玫瑰,貼在在妍的塔位前。他舉手動作之間露出那壯得就要將襯衫撐破的發達二頭肌,一邊把弔唁用的花束貼在塔位上,一邊還不著痕跡地將我往旁推開(或許這就是他用來擠開我的手段)。我雖不喜歡這樣,但他的氣勢實在太強,無奈之下只能往旁退開。膽小的我,只能做出這點程度的抵抗。

我壓抑想用拳頭搥打他厚實背部的衝動,只是盯著他的一舉一動。他難道是想用玫瑰花束把在妍的骨灰罈包起來嗎?不過是弔唁花束,他卻非常仔細地拿膠帶在貼。等等,仔細一看,他用膠帶拼出了一個愛心!咳,我不自覺笑了出來。他似乎是聽到我的笑聲,便短暫停下了動作,我也瞬間停止呼吸。只見他肩膀抖動一下,隨後又縮了回去,繼續貼著花束。

這傢伙真搞笑。明明是自己劈腿,現在還跑來這裡裝什麼可憐?分手之後,他還一直為了復合苦苦糾纏,讓在妍很是痛苦。之前我只見過他一次,就是跟在妍剛交往的時候。當時我們一起在她房間看綜藝節目《無限挑戰》,電話一直響個不停,她要我等一下,自己一個人到外頭去。我覺得很可疑,便從窗戶往外看,看到在妍與這個塊頭大她兩倍的男人正在對峙。他是典型的肌肉男,就是去健身房一定會遇到的那種人,會直挺挺地踩著外八字的步伐,用全身告訴在場所有人,自己就是這健身房的霸主。事實上,他也是在妍當兼職瑜伽老師的健身俱樂部老闆(說是俱樂部,其實也就是大一點的健身房)。

雖然聽不到他們說什麼,但狀況看起來很嚴肅。我很緊張。那傢伙要是打在妍怎麼辦?我是不是該趕快出去站在在妍身旁?不,我似乎不該貿然出面。一方面是因為我後天缺乏鍛鍊,根本沒有肌肉,實在沒有信心能對抗那個肌肉男,而且我這輩子也從來沒有真正跟人打過架。簡言之,我很怕。但要是在妍被打,我也不能這樣袖手旁觀。正當我越想越多時,那傢伙竟突然下跪了。這是怎樣?他像塊大石頭,動也不動地跪在那,在妍也繼續站在他面前沒有動作。而我則愣在原地,遠遠看著他們兩人。

稍後,在妍往前走了一步,彎下腰去抱住跪在地上的他。在妍似乎跟他說了些什麼,我聽見他抽泣的聲音。我沒有信心能繼續看下去,便轉過身看著電視。

不久後在妍回來,我努力不去看她的臉色,她則若無其事地繼續看著電視呵呵笑。過了一段時間之後我才問她,當時她是怎麼打發那個像金剛一樣的傢伙?

她莞爾一笑說道:

「我的心已經不在他身上了,他要怎麼挽留呢?」

八個月後,我也跟她分手了。也許是因為我已經聽她親口說過,她的心一旦離開便無法再挽留,所以我無法做任何努力。機會早已過去,她要求我做選擇,我卻猶豫不決。她的心早已離去,就像天空中的晚霞那樣清晰,我卻不知如何是好,只能束手無策地等待黑暗降臨。

讓她離開的人是我。在這個如叢林般殘酷的世界,我像孤獨的草食動物,只顧著思考如何逃跑,又要怎麼挽留她?問題一方面是因為我沒有勇氣挽留,另一方面也是我沒有勇氣讓她離開。我裹足不前,而她踏上了自己的旅途。

想法停在這裡,我突然冒起冷汗,想起她最後的身影,想起她看著我的眼神,沒有流一滴淚卻滿是悲傷的眼神。當時我因她的眼神而愣在那,不知該如何是好。越過那傢伙高大的身軀,看著那張被半擋住的照片,她似乎是在問我:「過得好嗎?怎麼會跑來這裡?」

我羞愧地轉過身,離開了追思館。

.jpg)