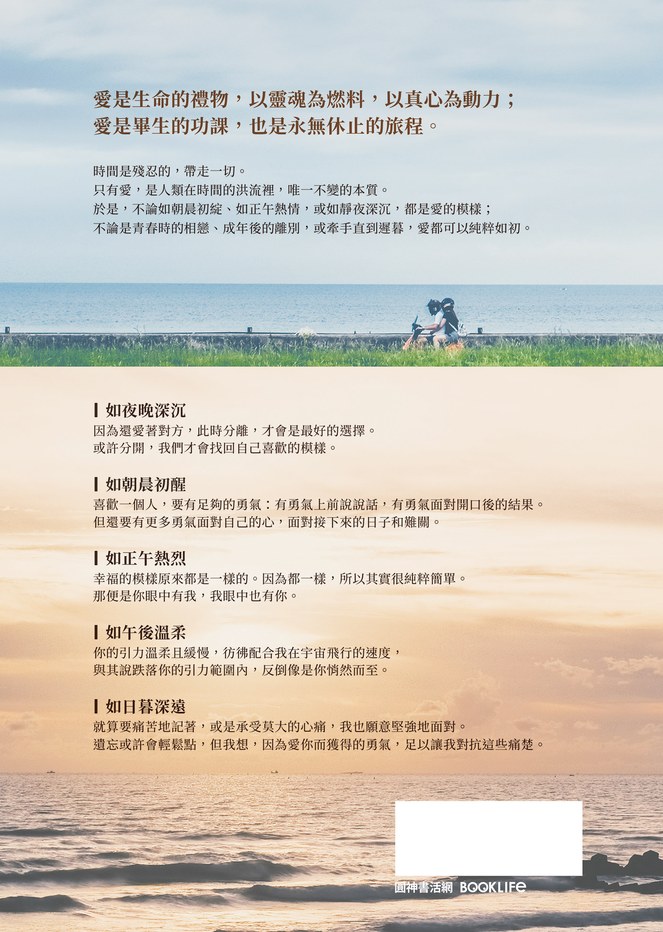

1 如深晚深沉

〈今晚我們就要分離〉

七月的夜晚,悶熱的氣候膨脹了鼻腔周遭所有的空氣分子,讓每個因心痛而想大口喘氣的呼吸,都更吸不到氧氣。窒息的感覺於是塞滿胸腔,如同眼前的愛,如同眼前已將我倆滅頂的愛,淹沒彼此,無法喘息。

我和女孩坐在便利商店外的路燈下,巷內的行人並不特別多,路燈的光線從她頭頂照下,將她側臉的陰影削成冰冷的幾何圖形,只留下眼睛周圍還有光芒,盯著前方的寂靜。

今晚,我們就要分離了吧,和相戀七年的伴侶分離。

此時此刻,便像是自己的靈魂正在剝離。

她的側臉早已烙印在我心底,眼前的畫面激烈地晃動閃爍。還記得初次見面,是在大學通識的課堂上。坐在窗邊座位的她,被因風揚起的綠色窗簾遮住,偶爾才能瞥見側臉。清晨的光,將她的身影籠罩在溫暖的朦朧裡。

八年後,我們早已習慣彼此出現在日常生活裡無數次,然而與熟悉的側臉交錯重疊的影像,卻已陌生。

「我們還有什麼辦法可以再試試看嗎?」女孩開口問。

相識八年、相戀七年,當身邊的朋友家人都以為我們會步入婚姻,當連自己都以為未來就都是畫好和她一起前進的藍圖時,這個問題迴盪在空中,對距離已變得遙遠的我倆來說,聽來格外無力和不知所措。

這一刻,夜晚的黑像是無底洞,將我拉入沒有盡頭的深淵。

我不知道如何才能用言語訴說七年的時間有多長,大概等於兩千五百五十五天;如果用一部電影兩小時為單位,與女孩相戀的時間已足以播映三萬部電影,每秒都閃過至少六十格畫面,等於有幾億張畫面同時在腦海裡奔騰。

跳動的畫面停了下來,第一幕是綠色窗簾旁的初相見。

剛升上大學的我們,正是對世界還保有許多好奇的年紀,也正處在帶點青澀卻又開始成熟的歲月。而她淺咖啡色馬尾下的笑容,讓一切的起點都好夢幻,一年的追求和無數次的糾結掙扎,終於在陽明山上牽起她的手。

交往後初次的過夜小旅行,即使迷路在南投深山的產業道路上,也因為有彼此的相伴,讓旅途變成一趟精采萬分的冒險。繞過彎,映入眼簾的茶園層層綿延,我們驚喜地歡呼,這場山林迷路的終點,就像彼此在生命裡找到對方般,擁有燦爛的風景。

大學畢業典禮上的相擁,有著對即將入伍一年、南北分離的未知與恐懼。典禮那天豔陽高照,我們知道青春或許就要畫下句點,但走過彼此的青春,就是這趟旅程裡最值得一再回味的故事。

經過不知道多少個強忍著淚水和爭吵的遠距離日子,一個月明明只能放假兩次,卻還是搭五小時客運上臺北,或女孩花同樣的時間乘車下南部。退伍那天,班長拍了拍我的肩膀說道:「這女孩可以娶了。」

當身旁的班對都因入伍的遠距離而分手時,我們成為獲得祝福、注定要步入婚姻的一對,成為彼此生活理所當然的存在,在雙方的家庭裡融入。

恍惚之間,傳來飛機引擎的運轉聲。

畫面裡,我和女孩飛出臺灣,再飛進世界的角落。轉機後,來到原始的大海,看見原始的生活樣貌、扛著飲用水和一大袋麵包以供果腹的孩子,以及大自然令人驚嘆連連的鬼斧神工。

女孩在路邊替我拔掉海膽的毒刺。路過的車子揚起原始道路的飛塵,卻因此將她專注的神情襯托得更美麗。

最後來到無人島飯店,這裡沒有其他吵雜煩人的聲響,只有彼此無瑕的笑聲,伴隨著滿天星斗和海浪。女孩在我身旁沉沉睡去,被夜晚靜謐的力量溫柔地擁抱。

像是場夢,而我在海岸邊的小木屋熟睡著,耳際只有海浪規律地唱著搖籃曲,以及她仰息之間的呼吸。

好幾億張片段畫面在腦海裡放送,如果回憶也有容量,她早已占滿我人生硬碟裡最珍貴的資料夾。

背光的身影、調皮蹦跳的腳步、在機車後座高歌的旋律,還有被我一逗,嘴角的笑就會漾滿臉頰的可愛反應。此時高速運轉的回憶已經當機,畫面停留在夢幻的無人島飯店夜裡。

溫柔的夜,和此時明明是盛夏卻顯得冰冷的夜晚形成強烈對比。回憶將我拉入無盡深淵,無數張片刻幸福的畫面,對照著眼前的陌生場景,強烈的突兀感令人不適。

明明剛從世界的角落回來,明明彼此還緊緊相擁著,明明曾一起走過人生好幾個困難階段。

如今的相處卻如此不堪。

雖然故事場景並沒有老套地開始下起雨,但我的眼裡終於變成一場滂沱,下在眼前的世界,模糊了視線。此時此刻,我再也看不清眼前女孩的樣貌。

今晚,我們就要分開了。

「真的沒辦法了吧。」我想搖搖頭,但脖子卻突然僵硬,這股深沉的無助將我所有的肢體動作都放慢。停頓一會,彼此凝望,直到淚水滑落,我才終於看清女孩的臉;而她一如以往堅毅,忍著淚,哭的果然還是我。

明明白天才一起看完電影,明明剛剛還在巷口的小吃店一起吃飯。

偶像劇裡那些灑滿狗血、明明相戀卻得分手的劇情,看似沒道理,如今才知道,原來只是自己未曾經歷。感情有很多種,並不是只有因相戀在一起,以及因相厭而分手。

當我們一起在人生的時間線上走得久了,總有遇到岔路的時候;在這之前,我們都是一起度過的。

只是今後的路,不同了;而現在,便是來到岔路口了吧。

忘了從什麼時候,女孩從熟悉的枕邊人變成陌生人。

或許是這座城市迫使我們改變,這個世界的生存之道讓彼此變得不同,最後我們都成為連自己也覺得陌生的模樣。

如果當初我們不曾離開一起求學的中部,不曾來到這個迷幻又五顏六色的城市,或許現在的我們都還沉浸在當初相遇於綠色窗簾旁、有著燦爛陽光灑落在彼此身上的浪漫氛圍裡吧。

可是,我們終究遠離那個年紀,時間總會推著生命前行,將我們送進這座城市。

還記得剛來到大城市的第一天,騎著機車找租屋處,被各式各樣的房東開了各式各樣天方夜譚的價格,覺得自己像是個外人,卻仍擁有滿腔熱血,信誓旦旦地告訴自己才不會一直待在只求生存的頂樓加蓋雅房。

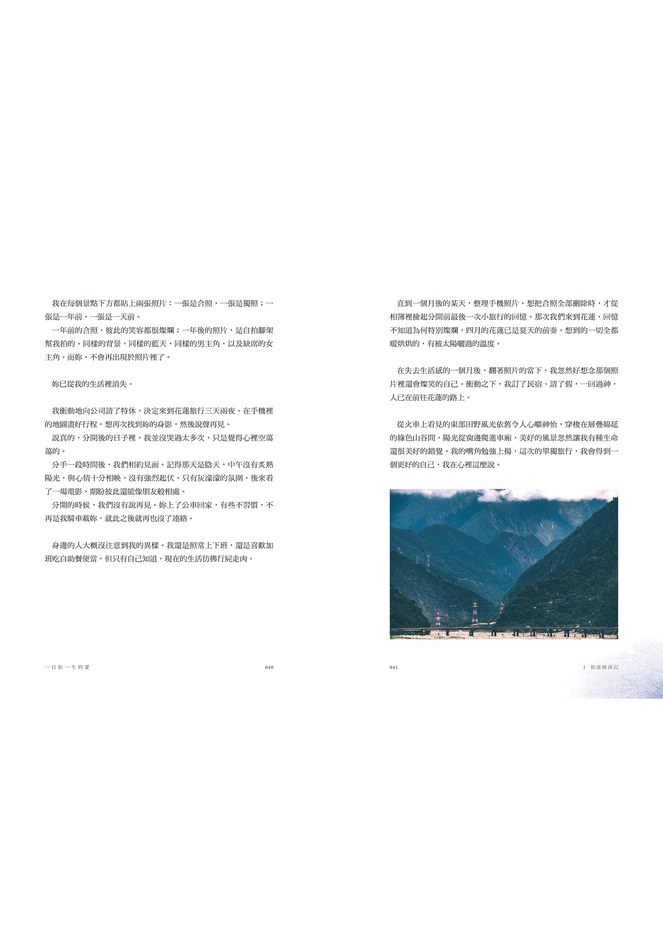

如今,我已被這座城市同化,女孩也不再是當初的模樣,但其實我無法分辨究竟是她真的變了,還是因為我已經不一樣了,才覺得她不一樣。

忽然想起退伍那天,班長對我說「這女孩可以娶了」,以及走過人生各個重大階段、即使相隔三百公里都沒分離的我們。

原來,真正的距離不是南與北的五小時車程,不是地圖app上顯示的三百公里,而是彼此的變化。

或許再晚個幾年認識,就可以在剛好的時間點結婚,此時此刻,我們就不會面對即將到來的分離。

可是這條時間線是不可逆的,而岔路也在彼此不知不覺產生變化後悄悄形成,在終於走到這個節點時攤開在眼前。我們無法後退,也無法知道如果當初走慢一點,或走快一點,是不是就能避開這條岔路。

但就是這樣,即使都還愛著對方,卻沒辦法繼續走在一塊。

因為還愛著對方,此時分離,才會是最好的選擇。

我們都已經變成自己當初無法想像的樣子,或許分開,我們才能找回自己喜歡的模樣吧。

「如果真的沒辦法,那我們就這樣吧。」女孩說,一如她既往的體貼。

無雨的夏夜十分悶熱,空氣被高溫曬得膨脹,讓每口呼吸都變得有點困難。

路人偶爾經過,會轉過頭看看我們;坐在路旁、眼眶發紅的兩人難免引人側目,但我們早就顧不得了。我倆是溺水的人,在情感的汪洋裡,原本溫柔的海浪轉眼變成夜裡洶湧的波濤,將我們滅頂;而溺水的人,只求活著上岸,哪管得了自己的狼狽。

我緩緩起身,女孩也是。她家就在附近,我騎上機車,準備送她回家。

女孩的手壓住坐墊,跳上後座,小心翼翼地不觸碰到我。我驚覺:這也許是最後一次載她回家了,淚水忽然潰堤。

這已經熟悉到不能再熟悉的路,在今天過後就要變成陌生的巷弄。感覺到她的手在我腰間游移著,七年來的習慣動作,七年來的日常堆積,已在生活中留下滿滿的軌跡,如何能輕易地在這個夏日夜晚一刀兩斷,簡單地變成過去與未來的分水嶺?

我愣了下,緩緩將她的手拉了過來,環在腰間,讓她貼上我的背,一如這兩千五百個日子,一如大學時期上下學的路途,一如一起上山下海的冒險,一如一起騎車到巷口麵店吃晚餐的日常。

車子緩緩發動,向前。

巷弄裡,只剩機車的引擎聲,少了她總是在後座高聲唱著歌的旋律。

我將油門放慢。曾經三百公里的距離都無法分開彼此,如今,儘管我們仍緊貼著,但分開的時刻卻隨著逐漸縮短的路程倒數。

今晚,我們就要分離了。

轉過彎,已能看見她家門口就在巷弄尾端,剛剛被回憶轟炸的腦袋突然沒了畫面,只剩下轟隆巨響和一整片黑。

那些回憶都太浪漫、太美好,但眼前的現實終究將我拉了回來。

我們已是要分離的、相戀七年的情侶。

機車前行。

五百公尺。再見了,我的青春大學回憶。

四百公尺。再見了,我的人生精華時光。

三百公尺。再見了,我的可愛馬尾女孩。

兩百公尺。再見了,我的人生最摯愛。

一百公尺。再見了,我的一半靈魂。

機車停下,她家門口。

「再見。」路燈下,她脫下安全帽的瞬間,我看見淺咖啡色馬尾在在空中飛舞。這聲「再見」說得很輕,卻在心底留下沉重的分量。

該如何,才能對累積七年的日常、對沒有激烈爭吵、對明明前一秒鐘都還覺得彼此會走入婚姻的另一半說聲再見?

而這聲「再見」,其實也不會再見了吧。

我還深愛著那個在綠色窗簾旁,洋溢著青春笑容的女孩;我還深愛著那個在南投旅行時,安慰我迷路沒關係的貼心女孩;我還深愛著那個在無人島飯店時依偎著我、沉沉落入夢鄉的女孩。

但這些都只是彼此在太過美好回憶裡的形象,我們都早就不是對方深愛的那般模樣了。

我還愛著這個人,於是今夜我要和她分離。

「明天,我會把你家的鑰匙還給你。找個時間,把家裡的東西都還給對方吧。」

這一刻,這一句話,來得很真實,卻和腦海的回憶衝突著。

「嗯,妳要好好照顧自己。」

「你也是喔。」女孩笑了笑。這一笑,所有的回憶都被拉回原點。

我終於崩潰,放聲大哭。女孩上前一步,將我擁入懷中。這是妳一路走來的體貼和包容。

或許也是妳最後的溫柔。

「對不起,我不知道為什麼我們會變成這樣。」我說。

「沒關係,沒關係,不用說對不起,好好照顧自己,記得對家人好一點、記得剪指甲、記得多喝水。」

我被自己的淚水淹沒,被這如此無以名狀的溫柔給淹沒,但我卻得將自己抽離。

一分鐘後,我的背不再因為悲傷哭泣而抽搐,緩緩地將她的身子向後推。

抬起頭,離開她的擁抱。

「等我們都變得更好了,就能再見面的。」女孩這樣說。

我點點頭,她轉身背對我,揮揮手,很用力地揮揮手,一如她可愛的招牌反應。

然後再轉身,此時我才看見她的眼角泛紅。

女孩離開了,剩下我在原地。

夏日的夜晚,沒有蟬聲唧唧的詩意,只有一片黑。

想到要跟多少好友和共同友人交代這段戀情的結束,想到或許就要失去這些共同好友,想到要跟多少親戚交代──或許還免不了一句責難,想到有多少個日子要慢慢重建成未曾習慣或想像的模樣,無不令人害怕。

但更令人害怕的是,我發動機車,調頭駛入沒有女孩的世界。

隱沒在黑夜裡,這深沉的情感裡。

〈駛入最深的夜〉

週五深夜,路燈的光線隨著車速向後退,我將臉靠在車窗上,讓忽明忽滅的光影在我臉上起舞。乘客都睡著了,於是車內變得安靜;因為安靜,於是夜變得漫長。

漫長的夜,在漫長的公路上展開。從臺北南下大約三百公里;量化了家的距離,卻無法精準描述思念的長度。車子隨著路面搖搖晃晃,像是搖籃搖啊搖,彷彿又回到那個被抱在母親臂彎的孩子。

客運票價大約六百元,比起高鐵少一半,雖然科技縮短了物理距離,卻縮短不了貧富的距離。返鄉的車錢只能從北漂的生活費省下,南下的長途夜車於是成為最好的選擇。用睡眠品質交換金錢,在年輕、身體還能承受的時候看似是最划算的解答,而這樣的我們,並沒有餘裕去想更長遠的健康。

也因此,回家的次數就少了。

大約一季一次,一次兩天。

此時回家變得不像回家,反而更像出一趟遠門;而平時掛在嘴邊和同事說聲再見要回家的那個租屋處,該不會才是家?

車內只剩引擎和冷氣的轟轟運轉聲,我放低座椅,想趁著夜色睡一會,但想起前一週和主管面談時對方的臉色,猛地又睜開眼。這時,左手邊那個坐在靠走道位置的女孩翻了身,原本束起的馬尾散落,黑色髮圈掉在地上,淺咖啡色的及肩長髮四散,蓋住熟睡的臉龐。

像極了她。

路燈橘色光線掃過女孩的身。夜裡的光線微弱,我的瞳孔得極力放大,才能放心地確認並不是她。

不知道是鬆一口氣,或是感到失落。如果再遇見,不知道該說些什麼,但至少不想在這個狼狽逃離臺北的當下再被她撞見。

一週前的辦公室,主管和我凝重地相望。我大概知道他要說什麼。全球性的經濟衝擊,公司需要改造,人力也是,而我被放入改造名單裡;我們的離開,號稱是公司重新前進的動能。

八年了,從畢業第一份工作到現在,正是而立之年。當初對「而立」的想像是獨立,後來才發現獨立很難,因為世界輕而易舉就能崩塌。

我為了工作放棄一切,工作卻也放棄了我。

人們總說我是個為了工作拚命到失去靈魂的人;「拚命」此時不是形容詞,是動詞。

但我不知道如何解釋。我從南部來,如果不拚命,就會成為失去在這城市中的立足之地、失去夢想的人。

人們不知道的是,在我離家那一天,家人特地訂了飯店的Buffet,說要慶祝我找到臺北的工作,也祝福我成功,還交給我一袋紅包,說是要給我闖蕩的基金。裡面有三千六百元,是我從小到大所拿過最大包的。

那頓飯是平時只能坐客運往來南北的我,所能吃到最高級的大餐。我穿上在平價連鎖服飾買來的襯衫,因為那也是我所能穿上、最配得起高級大餐的衣服。

可是我的拚命卻讓我失去靈魂;就像是魔鬼的交易,用靈魂交換金錢,難怪有些人會認為金錢是邪惡的。

可是,失去靈魂後,魔鬼卻連讓我賣命的理由,都一併剝奪。

路燈從我眼前快速後退,連光都離我而去。巴士裡,身旁的人們都在熟睡。

突然感到有點害怕,這趟旅程會不會永遠到不了終點,只能在這無止盡的夜裡無止盡循環?路燈的光線再次在我臉上忽明忽暗,當整個世界都不再有回音,我只能是個迷失方向的孩子。

離開臺南北上那天,車窗外的藍天豔陽高照。晴朗無雲的天氣總是帶來希望感。這條筆直的公路一路向北,像是通往夢想的道路,而我正要啟程。前一晚吃的Buffet還留在胃裡,我拿了很多螃蟹,畢竟以前要過年回奶奶家才有可能吃到,蟹肉的鮮甜,還在唇齒留香。

出了客運站,才第一次看到臺北車站,這是當時的我看過最大的火車站。因為大,所以氣派,尤其是售票大廳,還有著挑高的屋頂。原來這就是所謂的大城市,在城市前面加個「大」,是有理由的。

第一次來到信義區,香堤大道的霓虹閃爍,那也是我不曾看過的華麗夜景。原來夜可以這麼明亮,原來霓虹燈有這麼多顏色。人人穿著亮麗,手裡都拿著iPhone,在戶外露天座位區喝著調酒,而一杯酒就要價五百元。

那晚,我回到頂樓加蓋的雅房,告訴自己以後一定也要住進這麼華麗的城區。

我要拚命,凡是工作上任何可以表現的機會,我都會跳出來;下班後也花了比其他同事多一倍的時間加班。於是我很快獲得注意,當更多工作交辦給我,我就更開心,再花上更多時間工作。

我成為老闆的紅人,馬上在公司擁有立足之地。

後來,我終於有能力搬離頂樓加蓋的租屋處。那晚,我看著其他環繞在這幢老舊公寓周圍的高級大樓,而高級大樓旁,還有更多老舊公寓的頂樓加蓋,有些正亮著燈,這些人和我一樣在城市的角落裡求著生存。

我好不得意,認為自己不再是那個只求生存的南部小孩。

就這樣,我以為我就要找到自己在臺北的歸屬感。

但後來老闆幫我升遷,於是工作時間幾乎占滿我所有清醒的時刻,直到被擠到毫無空隙時,生活終於爆炸。

她說我的靈魂已經被這城市啃食。對於這樣的指控,我心底一股憤怒油然而生,像是被戳中傷口時的反射動作。想反擊,但張開嘴後又不知道該如何反駁。

但她不知道我為什麼要讓自己的靈魂被啃食──被錢追著跑的人,是不配擁有靈魂的。

靈魂,只給那些可以正常生活,不用為了助學貸款、家裡負債、孝親費煩惱的人們。

那次吵架是我來到臺北後第一次流淚,是即使被跨部門主管羞辱、被前輩冷言冷語,都不曾感到受傷的我第一次流淚;然而就算有她橫在我與工作之間,我還是選擇了工作,那晚她哭得傷心,而我哭得無法再感受傷心。

靠近車門的電子鐘顯示著現在是凌晨四點半,還剩下半小時就要到家鄉。看著坐在靠走道座位的女孩,也許是夜裡太安靜,但深夜又搗亂生理時鐘,於是思緒特別紛亂。現在的我,並不適合擁有對快樂生活的期待。

升遷後也不過就一年時間,便被工作放棄。

全球的經濟衝擊嚴重影響公司的營收。我無法把這次資遣怪罪在任何一個人身上,但也正因為如此,使得這股失望更深沉:這個世界遺棄了我,當我出賣靈魂、只為了錢生活時,卻連這一點回報都不配擁有。

最後把我推入無底深淵的手,仍是這波全球經濟衝擊,將我所有的投資和資產都吃下肚。

於是我赤裸裸地,掉進了看不清任何遠方的黑,一無所有。

三天前,我只簡單打了個電話回家,說這個週末會回去,和以前一樣坐客運,不必特別到高鐵站接我。

說著這句話的同時,腦海裡也演練著千百萬遍萬一父親問我為何不搭高鐵時的答案。

但這些答案並沒派上用場。父親只說了聲「好」。

我不知道如何跟他們述說這場失敗。想著那晚的 Buffet 大餐、父母殷切期盼的眼神、他們北上看到我所住社區大樓時的滿足神情,或許這個夜不要結束,也好。

可是客運還是到了站。凌晨五點半,天空遠方接著地的交界處,隱隱透著天亮前的光。

天未亮,我在路旁租借共用腳踏車,騎回家。

街道不若大城市那樣光鮮亮麗,大多是矮房和透天厝,經過菜市場時,魚販已經開始叫賣。拐進小巷,有些甦醒的氛圍,但人還不多,老奶奶正在散步,而離家只剩下三個街區。

五點半的空氣沒有其他時段那樣渾濁,呼吸起來有種新鮮、剛出爐的味道,這樣的清新洗滌了鼻腔到氣管,最後到肺。

以及心。

將腳踏車停在離家最近的租借站,只要走進巷弄裡,很快就到家門口。

巷口的公園裡,漆成黃色的溜滑梯還在,但旁邊的鞦韆已經壞掉,隨著風的搖晃傳來生鏽摩擦的吱嘎聲。

家門口,將鑰匙插入,緩緩地轉開門,家的樣貌在門開角度變大的同時,慢慢清晰。

壁癌傳來的味道還是一樣熟悉,而我雖然從光鮮亮麗的大城市來,卻沒有帶著光鮮亮麗的衣裝回家。

想起那晚大餐,父母祝福我成功,但我失敗了,我失敗回來了。

好險家人都還熟睡著,我還不用交代回來的原因。

無數個在便利商店吃著便宜便當的夜晚,無數個加班到連其他頂樓加蓋的燈都熄滅的夜晚,這些夜晚彷彿沒有終點,像是要把我丟入同樣沒有終點的無盡深淵。

此時,背部感受到一股暖意:南部的太陽準時在六點攀上我的肩頭,熟悉的炙熱。

我聞到廚房有股親切的味道,放下背包,走進去打開電鍋,是關廟麵和將高麗菜煮得軟爛而香甜的湯頭味道。

準備好餐具,我將湯碗從電鍋裡端出來、放上餐桌。餐桌上留有紙條。

「辛苦了,我煮了你最愛吃的關廟麵。雖然我們等你成功,但你不用成功也沒關係,只要回家跟大家在一起,你就不用怕。家都會在。」

我想起坐了一整晚的夜車和心裡的擔憂,那些挫敗幾乎壓垮我。

這麼長篇幅的壓抑,頃刻之間獲得宣洩,取而代之的,是一股暖流。

人們常用夜深形容時間已晚,但當夜到最深處,陽光便會從遠方的地平線那端探頭。

我掉入無盡深淵時,卻發現最底部是一片柔軟;而承接我在最深之處的,是「家都會在」。

這是深夜的終點,關廟麵的湯頭清甜,外頭的陽光正溫暖。

3 如正午熱烈

〈我喜歡你二十次〉

「我喜歡你啊!」我在後座對你說。

雙手捏著你肉肉的肚子,或許沒有帥哥的腹肌來得誘惑,卻軟得舒服,捏起來有一點安全感。

可我沒有抱緊你。因為我還無法抱緊你,所以兩人之間總還有一點距離。

「我就說我喜歡你咩!」我們把車停在白沙灣。踏著浪,秋天的海風略微涼爽,風吹亂我的長髮,從髮絲間看見你走在前方。

「我就說我們是好朋友啦!」你一腳踢起沙子,像孩子般玩耍。這是你第十六次這樣回答,也是我第十六次跟你說「喜歡你」。我堅定地看著你。

你拉著我一起玩水,潑得我一身都是。「哪有人跟女生出來玩,還把女生搞得那麼狼狽的!」我邊說,邊撥弄著頭髮上的水珠,在一顆又一顆晶瑩的水滴之間,看著你笑得像個大男孩。

記得剛認識你,是我剛出國回來的一年後,在朋友的聚會上認識的。

那時朋友看我因為分手而心情低落,一到週末就拖著我出去玩。而你是朋友的朋友。第一次見面時,我們一起玩了Switch。

與你互動的感覺,是一種無法言喻的舒適。你的話總是能讓我發笑,你的反應也總是剛好能銜接上我的想法,這些相處都自然地像是熟識已久的朋友。

「妳還好嗎?」聚會那天,趁朋友們狂歡的空檔,你靠近我身旁。

「聽妳朋友說,妳剛結束一段很長的戀情。」你望著我,我看見你和我有一樣的酒窩。「辛苦了,如果不開心,我們可以一起玩Switch。」

腦中晃過千分之一秒的畫面:教室木頭的桌椅、高山上的民宿、畢業的學士服、當兵的營區、在異國熱吻……畫面繽紛,但我突然能清晰分辨,那些都只是腦裡的回憶而已。

「現在好多了。」我笑著。「我會勇敢追尋自己的生活!」

「我喜歡你啊!」我右手潑水,左手擋在臉前,以防禦他從前方而來的海水攻擊。「可是我還是要攻擊你!」我不管海水的襲擊,直接跳上他的肩,捏他的手臂。

一定不是我太重,而是他太瘦弱,所以我才撲上去捏沒幾下,他便摔倒在海裡。

他笑得很開心,我笑得比他還大聲。

「呼……我真的好喜歡你!」我輕聲說。兩人躺在海邊,仰望著天空的豔陽。

平日的白沙灣沒什麼人,就像這靜謐的世界裡只有我和你似的,只裝進了我倆的笑聲。

「妳為什麼不放棄喜歡我?」海浪打來,這次的浪打進耳裡,耳朵噗嚕嚕地充斥著海潮聲。

想起半年前的那晚,你突然問我有沒有空,想去河堤喝酒聊天。

「再也無法把任何女生放進心中。」這句話從你口中說出,我也聽見自己心碎的聲音。

看見你憂鬱的模樣,我才知道原來塞滿笑臉的你,也有落淚的那一面,眼神充滿脆弱與恐懼,似乎害怕再次被傷害。我好想抱抱你說聲「沒事」,卻只敢拍拍你的肩。

好險,現在你能大笑了。

「因為……我喜歡你啊,呵呵呵呵呵!」我瞇起眼咯咯笑,海邊的太陽曬得雙眼睜也睜不開。

「白癡喔,怎麼問都回這句話,妳是機器人是不是?」你說完,倏然起身,用衣服撈了滿滿的海水,直接澆在我頭上。

躲避不及,海水淋在頭上的那一刻,我想起那個電影散場的午後;下著大雨,你硬是把雨衣套在我身上的那一天。

我愣愣地看著你,那個總是忘記替自己著想的你。

「因為你不夠喜歡自己,所以就由我來喜歡你。」但我沒說出口。我知道要是真的說了,不喜歡麻煩別人的你又會躲起來,就算傷心也不求救。

「喂!」你的手掌在我眼前揮動。「泡水泡到傻啦?腦袋進水喔?」

「你才腦袋進水!」我跳起來,兩人又嬉鬧了二十分鐘才離開。

走回停車處的一路上,我都在擰乾自己的頭髮。

「這給妳!」你拿出浴巾讓我擦乾頭髮,我才驚呼自己竟忘記帶這麼重要的東西。

「到底妳是女生還是我是女生?」你翻了個白眼,碎念著往機車走去。

但我倒是笑得很滿足,因為你總是替人著想。「嘿嘿,所以我喜歡你啊!」我對著走遠的他大叫。

騎上機車,再次沿著北海岸繼續前進。夕陽在右手邊。

「什麼時候再出來玩?」風很大,所以我在後座的聲音也很大。

「我兩個禮拜後要出差去歐洲,三個月回來。」

我沒有接話,接著感到失望。

雖然不是什麼天長地久的分別,但心底總是有股酸酸的感覺在發酵。

拐個彎,離開北海岸,回到市區,停在淡水老街。

「我們去吃乾麵!」下車後,你很有精神地說。

默默跟在你後頭,腦中一直想著你剛剛才說的出差行程。

其實我早已偷偷把你排進我的生活,會等你跟我說晚安,或等你跟我說記得吃早餐。

我已經等你回答我的「喜歡你」好久了,不知道怎麼習慣你的說離開就離開。

淡水老街的吵雜此起彼落,我卻感受不到下午在海邊的開心。那時的沙灘雖然靜謐,但因為幸福而喧譁的心情,與此刻的街巷儘管熱鬧,卻因失落而寂靜的感受,形成強烈對比。

「我以為妳會嗆我『難得來淡水,吃什麼乾麵?!』」忽然,你轉過身對我說。

「對啊,吃什麼乾麵,要吃阿給。」我低著頭,聲音很小。

直到碼頭邊,你突然停下腳步。

「辛苦妳了。」你的聲音突然溫柔如夜晚的風。

你在眼前的路燈下,身影因背光而顯得漆黑,也看不清你的表情。

「妳還沒跟我說妳為什麼喜歡我呢!」你有點無奈地笑了起來,「但好像也不用說了。」

我愣愣地聽你突然說出不像你會說的話,好像就要失去你似的。

原來等待和付出,都不一定有結果。

可是我仍用力地看著你,就算這一刻是結局,我也不想躲避,至少要真誠地面對自己的情感。

「妳說了二十次喜歡我。」你抬頭看著我,這是我們最認真的一次四目相交。「謝謝妳,這二十次喜歡我,是這一年最讓我開心的養分。」

就算你說沒打算再讓女生住進你心裡的那天,我也一路忍著,直到回家才敢紅了眼眶;但此時,眼前的世界終於被自己的淚水給模糊一片。

「這二十次『喜歡你』讓我知道,妳很努力走進我的世界。」

「這二十次『喜歡你』讓我知道,我該勇敢起來。」

「我該勇敢起來,像妳一樣,面對自己的情感。」

「我該勇敢起來,告訴妳一聲,如果可以,請讓我也走進妳的世界。」

夜晚的淡水碼頭邊,人聲鼎沸,此時卻只剩你的這些話還聽得見。

月亮高掛,河面上映著銀白月光,閃爍著。

這是我用盡所有力氣,和勇氣,等待的夜晚。

這是我每晚夢見,朝思暮想的夜晚。

這是我鼓起勇氣敲了你心門好幾次,終於等到的回應。

我知道你也努力很久,嘗試很多次的勇敢,才終於把心門打開。

你說這些話時,仍勇敢地看著我,而我也是。

「所以請等我最後這三個月。」

「等我回來跟妳說,我也喜歡妳。」

.jpg)

.jpg)

.jpg)