我的手機顯示「未知來電」,這通常是詐騙,但我一時心血來潮,還是接了:「喂?」

「爸?」

我整個人瞬間彈起,膝蓋撞到餐桌,咖啡全灑在培根和蛋上。

「瑪姬?是妳嗎?」

她回答了,但我聽不清楚。她的聲音模糊,電話沙沙作響,好像隨時會斷線。

「等一下,親愛的。我聽不到妳的聲音。」

我整個家裡,廚房的訊號最差,頂多一格或兩格。我拿手機走進客廳,腳絆到了我最近在切塊、磨平和上色的木頭。

我像跳房子一樣,跳過一地東西,快步穿過走廊,走進瑪姬以前的臥房。她房中有扇小窗,俯瞰著後院和拉克瓦納鐵路線。我靠到窗前,訊號馬上變三格。

「瑪姬?聽得到嗎?」

「喂?」她聲音仍像在一百萬公里之外,彷彿從海外打來,或從荒野中偏僻的木屋,或在廢棄車輛的後車廂,而且車子還停在地下車庫最底層。「爸,你聽得到嗎?」

「妳還好嗎?」

「爸?喂?你聽得到嗎?」

我把手機貼緊耳朵,大喊有,有,我聽得到。「妳在哪?妳需要幫忙嗎?」

電話斷了。

通話失敗。

這三年來,我們第一次對話,結果時間連一分鐘都不到。

***

我按下回撥,對方忙線中。我又試一次,再試第二、三、四次,結果都忙線、忙線、忙線。或許是她正在打給我吧。我好興奮,雙手不住發抖。我按捺住情緒,暫時不撥號,等待手機響起。我坐在床腳,不耐煩看著女兒的臥室。

她房中所有舊物仍放在原位。我不用接待客人過夜,所以沒理由丟。她高中貼的海報仍在牆上。旁邊大架子上放著運動獎盃,柳編大籃子裡裝滿了動物玩偶。房門我通常都關著,並努力忘記它的存在。但偶爾(我不想承認)我會進來,坐在她巨大的懶人椅上,回憶我們所有人都在的時光,假裝我們仍一家和樂。

我手機又響起。

一樣是未知來電。

「爸?這樣有好一點嗎?」

她聲音很清楚,彷彿就坐在我身旁,換好獅子王圖案的睡衣,準備上床睡覺。

「瑪姬,妳還好嗎?」

「我沒事,爸。一切都好。」

「妳在哪?」

「我在家。我是說我的公寓。在波士頓。一切都很好。」

我等她繼續說,但她不發一語。也許她不知該從何開口。其實我也是。我想像跟她說上話的這一刻多少次了?我淋浴時排練過多少次?現在對話終於發生,結果我唯一脫口而出的是:「妳有收到我寄去的卡片嗎?」

因為我寄給這孩子超多張卡片,包括生日卡、萬聖節卡及為送而送的卡片。卡片裡都有附上十或二十元零用錢,還有一張寫得滿滿的信紙。

「我有收到。」她說。「我其實一直想打電話來。」

「真的對不起,瑪姬。整件事──」

「我不想聊。」

「好。沒關係。」我感覺像人質談判專家。我的首要目標是不要讓瑪姬掛上電話,讓她多說話,於是我換聊更安全的話題。「妳還在奇能公司上班嗎?」

「對,我在那剛滿三年。」

瑪姬為這份工作感到無比驕傲。她進奇能公司上班的那時,我們關係正好出現問題。當時根本沒人聽過這公司,它只是無數麻州劍橋市新創公司的其中一間,也立志要以祕密新技術來改變世界。

「新雪佛蘭看起來好棒, 」我告訴她:「只要價格下來──」

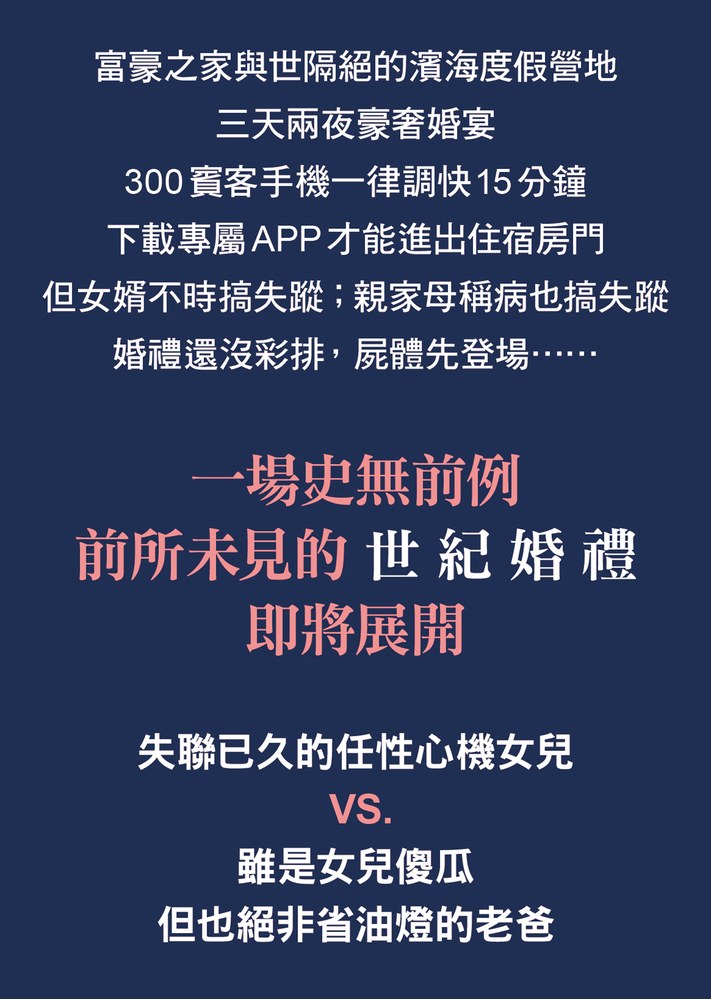

她打斷我:「爸,我有消息要說。我要結婚了。」

我還來不及消化,她便滔滔不絕說下去,彷彿再也忍不住了。她未婚夫叫艾登,二十六歲,他的家人會在新罕布夏州家中舉辦婚宴。她說這些時,我還沒從第一波轟炸中醒來。

她要結婚了?

「……雖然發生了那些事, 」瑪姬繼續說:「但我真心希望你能出席。」

***

「婚禮是在三個月後, 」瑪姬告訴我:「七月二十三日。我知道我最後一刻才打來,可是──」

「我會去。」我聲音哽咽,我快哭了。「我當然願意去。」

「好,沒問題。我們明天會寄請帖—只是我想先打電話問你。」

這時對話突然停了,彷彿她在等我開口,但我哽咽到說不出話。我握緊拳頭,重重搥了胸口三下,不讓自己嚎啕大哭。好了,法蘭克。冷靜點!你是小孩子嗎!

「爸?你還在嗎?」

「跟我說艾登的事,」我問:「我未來的女婿。妳在哪認識他的?」

「在一場扮裝派對上。萬聖節的時候。我打扮成潘恩,《辦公室風雲》Π你知道嗎?艾登打扮成吉姆。所以他一出現,大家都要我們站在一起。我們開始演劇中的場景,他模仿得維妙維肖。」

我無法專心聽她說,因為我忙著算日子。「你們是去年萬聖節認識的?六個月前?」

「但我感覺自己像認識他一輩子了。有時聊天,我發誓他能讀到我的想法。彷彿我們心靈相通。你和媽有過這種感覺嗎?」

「當然有吧,我想?可能在我們第一次見面的時候?」但後來我們年紀漸長,變得更有智慧,發現那只是年少時期熱戀的感受。我不想潑她冷水。我喜歡聽瑪姬開心的聲音,像一段悅耳音樂,散發希望和樂觀的態度。

「艾登是做什麼的?」

「他是畫畫的。」

「畫畫?油漆嗎?有加入工會嗎?」

「不是,不是油漆工,是做藝術的。」

我原本想要表示支持,但不得不說,這是讓人措手不及的變化球。

「他靠藝術賺錢?」

「對,他有幾件作品在藝廊展出,算吧?但他現在在經營自己,增加知名度。這行就是這樣。他也在麻州藝術和設計學院教課。」

「他教課有多少?」

「什麼?」

「他賺多少錢?」

「我不要跟你說。」

我不懂為什麼,但我聽到她深呼吸,似乎很生氣,所以我決定不要繼續追問。也許瑪姬是對的。也許她未來藝術家老公的薪水多少不干我的事。反正我還有許多問題要問:

「他第一次結婚?」

「對。」

「有小孩嗎?」

「沒小孩,沒負債,別擔心。」

「他母親是怎麼樣的人?」

「我好愛她。她現在似乎有些健康狀況?很常偏頭痛。但她換新藥吃了,已經好轉不少。」

「他爸呢?」

「很棒。很厲害。」

「他是做什麼的?」

瑪姬猶豫一會。「這有點複雜。」

「為什麼複雜?」

「其實也不複雜。只是我現在還不想聊。」

這到底是什麼意思?

「這是很簡單的問題,瑪姬。他是做什麼的?」

「反正重點是我要結婚了,我希望你來參加婚禮。七月二十三日,地點在新罕布夏州。」

「但妳不能告訴我他父親是做什麼的?」

「我可以告訴你,但你會問更多問題,我要掛電話了,我十點要試禮服,裁縫師是個瘋子。我只要晚到一分鐘,她就會要我重新約時間。」

看來她只是想掛電話,但我忍不住追問一句:「艾登的父親在牢裡嗎?」

「不是,不是壞人。」

「他很有名嗎?是個演員?」

「他不是演員。」

「但他很有名?」

「我跟你說了,我不想多說。」

「就給我他名字就好,瑪姬。我會Google他。」

電話一時間彷彿斷線,好像通話暫時中斷,她可能把電話調為無聲,和別人討論。不久她回來了。

「我想我們吃個晚餐,討論一下。你、我和艾登三人。你可以開車到波士頓嗎?」

我當然可以開到波士頓。如果瑪姬想的話,我可以一路開到北極去。她約週六晚上七點,在費里特街的愛爾蘭酒吧,靠近舊州議會大廈。這時她又強調自己要趕去試禮服,一定要掛電話了。「我們週末見。我真的很期待喔。」

我說:「我也是。」但這通電話結束前,我一定要再試著道一次歉:「聽著,瑪姬,我對一切都很抱歉,好嗎?過去這幾年,我十分難受。我知道自己搞砸了。我應該要好好處理這一切,我希望──」

這時我聽到輕輕的喀一聲。

她已掛上電話。

***

波士頓路途遙遠,我一早便匆忙上路。

到市區的路上,我停在超市買花,收銀台旁邊常會擺漂亮的小花束。一進到店裡,我又忍不住買了米蘭餅乾,瑪姬一直很愛吃這款餅乾。我還買了兩個小型滅火器,因為滅火器在促銷,十元兩件,這東西不嫌多。

這麼多禮物會太多嗎?也許吧。但我仍記得年輕剛出社會的感覺,我覺得瑪姬和艾登會謝謝我幫忙。

六點鐘,我到了查爾斯河邊,卻困在波士頓的車陣中。薩基姆大橋塞了一大段,一路走走停停,開得非常痛苦,但下橋之後,交通順暢多了。我下了第一個交流道,沿著河開一公里半左右,最後來到這條路的盡頭,面對一座鋼鐵和玻璃建成的巨樓:燈塔山大樓。導航說我已到達目的地,但我馬上知道一定搞錯了。我面前的建築物像摩天大廈,上面全是主要租戶:埃森哲公司、利寶集團、桑坦德銀行和一堆聽起來像法律事務所的名字。那是週六晚上,所以多數的樓層都一片漆黑。但我透過大廳玻璃窗,看到裡面有個女子,於是我將吉普車停到卸貨區,走進去問路。

我覺得自己像走進教堂一樣。大廳空間挑高,四周都是玻璃和光滑石面。若是平日,我猜想這裡會有成千上萬人往來,穿過大廳進到辦公室。但現在只有我,還有大廳中央的年輕女子,她站在像聖壇的櫃檯前。

「扎托斯基先生?」她問。

我不敢相信。「妳怎麼知道我的名字?」

「瑪姬跟我們說您會來。我只需要確認一下有照片的證件,先生。駕照就可以了。」

她一頭金髮,身材嬌小,穿著合身的藍色套裝,五官十分漂亮。我掏出破舊的褶式皮夾,邊緣已了脫線,隨時會分崩離析。「這是公寓大樓嗎?」

「這裡住商混合。大多是商用。但艾登和瑪姬住的高樓層都是住家。」

我給她賓州駕照,奧莉維亞(我靠近時看到她名牌)恭恭敬敬接下,彷彿我給她的是《獨立宣言》羊皮紙的複本。「謝謝您,扎托斯基先生。請搭乘右手邊編號D的電梯上樓。」

「我的車停在卸貨區, 」我說:「這裡有──」

一名年輕男子出現在我左側,簡直像憑空出現。「我會幫您停好車,扎托斯基先生。大樓地下室有停車場。」

我不知道哪個更不可思議。大樓裡的每個人不但都知道我名字,發音還完全正確。除非你有波蘭血統,才可能知道我名字開頭的s 不發音,唸「扎」托斯基。但一般人不知道,都會叫我「西扎圖斯基」,甚至亂唸一通。大家用多少種不同唸法糟蹋過我的名字,多到你都難以置信。

他向我要車鑰匙。但我禮物仍放車上,於是我和他到外頭去拿。年輕人給我一張吊牌,上面有他的電話,他說我準備離開時就打電話,他會把車開上來等我。我從皮夾拿出一美元給他,但他向後退開,好像我的錢有輻射汙染一樣。

「這是我的榮幸,先生。祝您有個愉快的夜晚。」

我搭上D號電梯,黑色的電梯空間不大,牆面光滑。我第一次搭乘到無按鈕的電梯。電梯內沒有控制板,所以我不知道要怎麼讓它「動」。門關上之後,電梯自動運作,彷彿擁有自由意志一般。門上的小螢幕亮起,顯示經過的樓層:2、3、5、10、20、30、PH1、PH2、PH3。後來電梯緩緩停下,電梯門打開,瑪姬出現在眼前。她背後襯著一片夕陽景致,身穿黑色高領毛衣和黑褲,手中拿著高腳杯,杯中裝著白酒,好似站在世界之巔。

「爸!」

這是海市蜃樓嗎?我以為自己會進到走廊,看到一道道公寓門和一個個盆栽。結果我瞬間移動到別人家客廳,裝潢豪華,巨大玻璃牆能俯瞰整座城市的天際線。一切讓人神昏目眩,暈頭轉向,感覺有點不真實,我彷彿走進了電視節目場景。

「公寓在哪?」

她大笑。「這就是我們的公寓。」

「妳住這裡?」

「二月搬進來的。我們訂婚之後,艾登要我搬來。」電梯門正要關上,她用手擋住。「好了,爸。從電梯出來吧。」

我感覺自己又哽咽了。我怕自己開口會破音,並像個大嬰兒一樣哇哇大哭。所以我只是放開手,將禮物交給她。看到滅火器,她一臉困惑,但她非常喜歡花。

「太美了。」她說。「我們把花放到花瓶裡。」

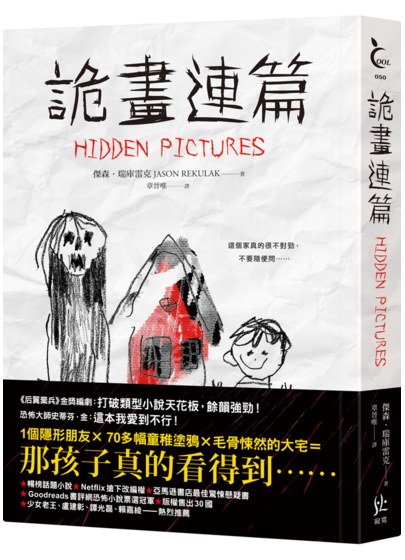

我從來不曾直接搭電梯進入公寓,所以花了點時間搞清楚方向和所在位置。「客廳」是一大片開闊的空間,位於大廈角落。客廳外牆全是玻璃窗,面對著城市的天際線。內牆掛滿黑白肖像照,一張張不同年紀的男女都回望著你。

「這些是艾登的作品。」瑪姬驕傲地說。我仔細看才發現每張照片其實都是畫作,專業表現出黑、白、銀、灰的層次。「他賣了一些,但這些是他最喜歡的,所以我們把畫掛起。你覺得怎麼樣?」

說老實話,我覺得有點毛骨悚然。每一張臉都面無表情望著前方,彷彿被迫拍照一般。但話說回來,如果畫幾張詭異的人臉就能租下豪華頂樓公寓,我絕對沒意見。「太厲害了,瑪姬。他非常有才華。」

「天啊,瑪姬, 」我說:「妳沒跟我說艾登是──」我說到一半停下,沒說出「有錢人」三字。我不想妄下結論。「你們租金多少錢?」

「艾登覺得付租金很浪費錢。他買下這房子當投資。」

「二十六歲的藝術老師,怎麼會有資金投資?」

「哎呀,你看,這就是我想見面的原因。艾登姓葛德納。他父親是厄爾羅.葛德納。你知道他是誰嗎?」

我過去三年都在讀所有關於奇能公司的消息,當然對厄爾羅.葛德納瞭若指掌。他是公司執行長,也是奇蹟電池的幕後推手和「奇蹟工程長」。光是過去一年,他便登上《華爾街日報》和《華盛頓郵報》,甚至受拜登總統邀請到白宮。他也許不如傑夫.貝佐斯或伊隆.馬斯克知名,但有在關心美國汽車產業的話,厄爾羅.葛德納可是大人物。

「妳嫁的是厄爾羅.葛德納的兒子?」

我抓住欄杆,穩住自己。這一刻之前,我以為我理解瑪姬的未來。我想像她會走上傳統的道路,緩緩在公司晉升階梯上攀爬,同時忙於日間托嬰、幼兒園、家庭作業、接送小孩、往返舞蹈班和運動練習,並面對帳單、帳單、無止境的帳單。我想像自己要盡力幫助瑪姬和艾登,不時資助他們一百美元,多少幫忙一下。結果現在我站在查爾斯河上方四十層樓,以全新角度看著她的未來。我覺得自己彷彿站在火星,離家上億公里遠。

「太好了,瑪姬。妳怎麼沒早點告訴我?」

她比一下天際線,眼前上百棟高樓矗立,成千上萬人生活其中,無數渺小的燈火閃閃發光。「這一切很難在電話中說清楚。你得要親眼來看看。」

瑪姬舉起白酒杯向我敬酒。

「敬新的開始。」她說。

我們碰了碰酒杯,喝一口酒,我再也忍不住內心的歉意。「我好高興妳打電話給我,瑪姬。我們過去所有的問題──我希望妳知道,全是我的錯。」

她手一揮,打斷我。「爸,我不想為難你。我們一筆勾消吧,好不好?我們都犯了錯。但我不想花一整晚重新翻舊帳。」

「我只是想道歉。」

「我接受你的道歉。我們別一直想著過去。一切都解決了。」

我覺得還沒解決。我想討論過去發生的事,把一切攤開,但瑪姬想聊的是未來。「我寧可跟你說婚禮的事。我們能聊這個嗎?可以嗎?」

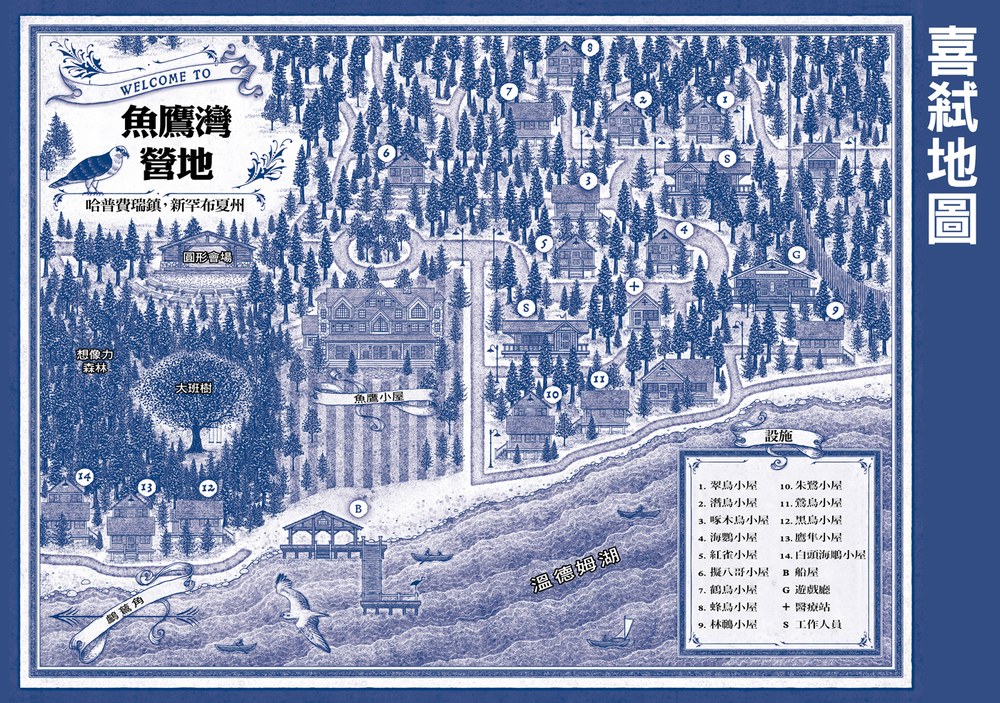

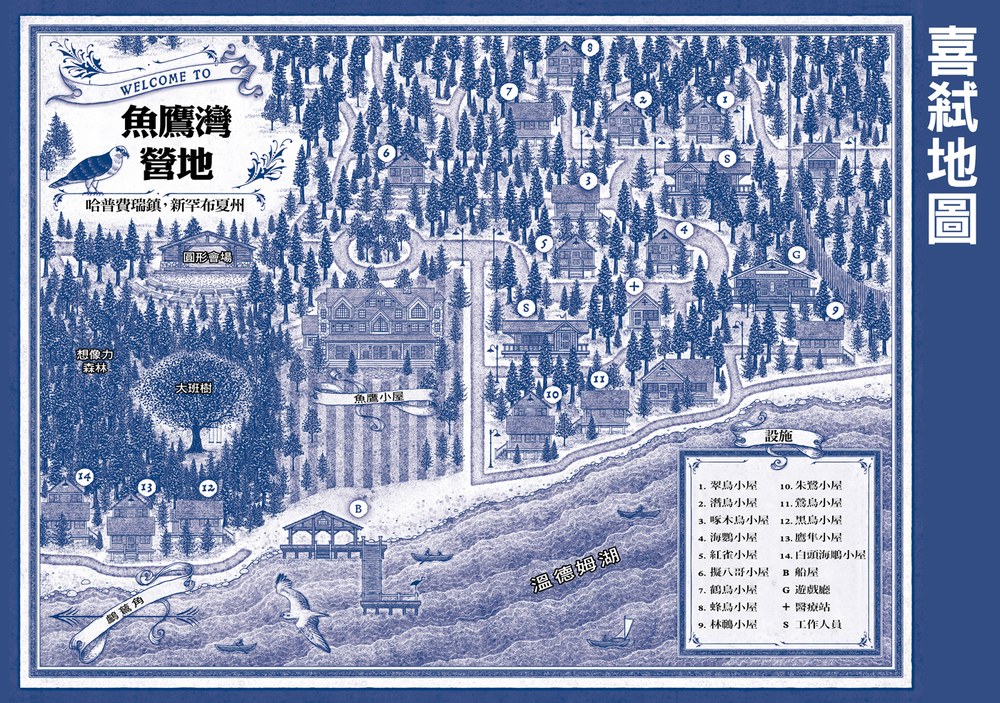

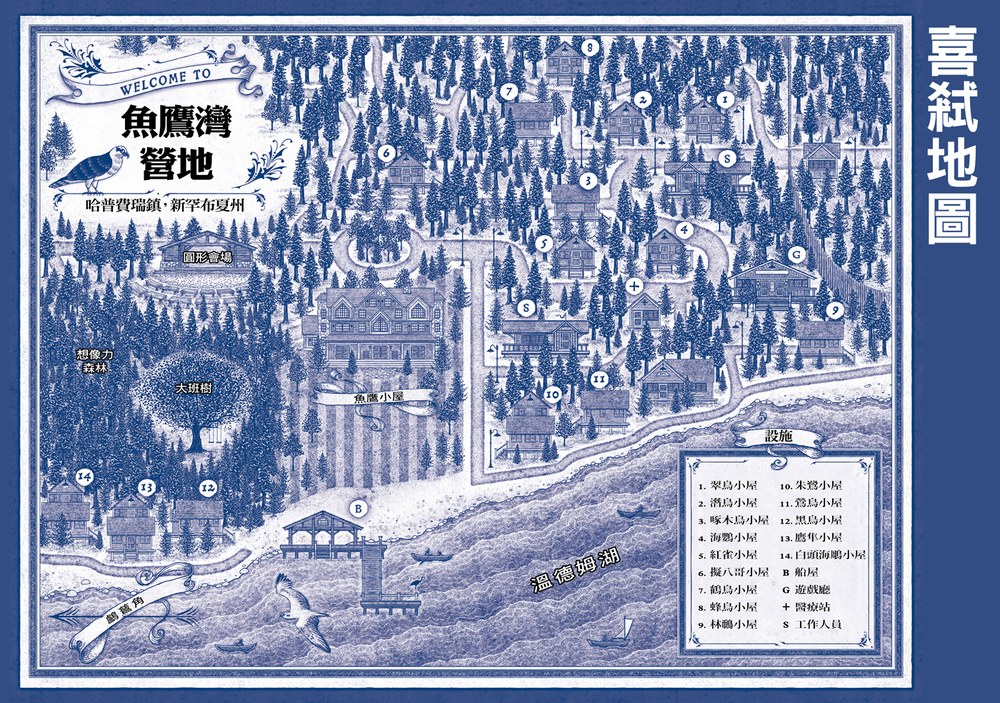

我說當然可以。我好想聽她說所有細節。瑪姬說葛德納家族堅持負擔所有開銷,因為他們希望婚宴辦在家族新罕布夏州的「夏日營地」,賓客人數將近三百人。艾登的母親雇了婚禮顧問規畫一切,但她讓瑪姬選擇風格:邀請卡、餐具、桌布、餐桌中央擺飾……有上千個小細節需要瑪姬決定,她感覺快招架不住了。

「我能幫上什麼忙嗎?」

她面露微笑,彷彿感謝他的心意,但可惜不切實際。「沒關係。你只要出席就好。」

.jpg)