書活網特推

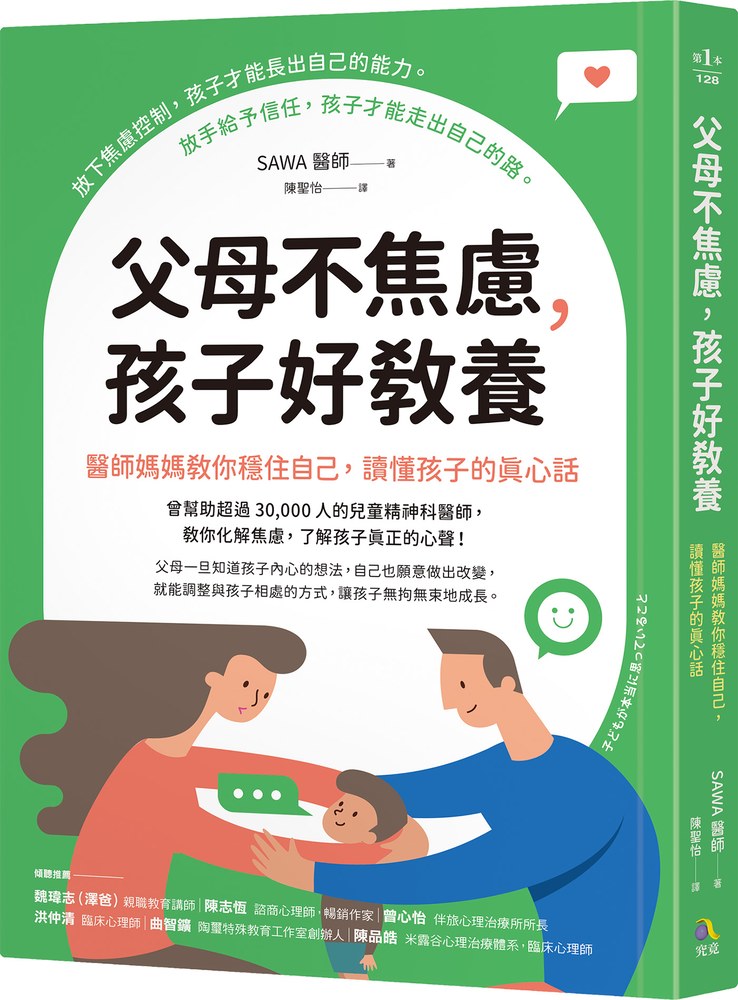

《父母不焦慮,孩子好教養》醫師媽媽教你穩住自己,讀懂孩子的真心話

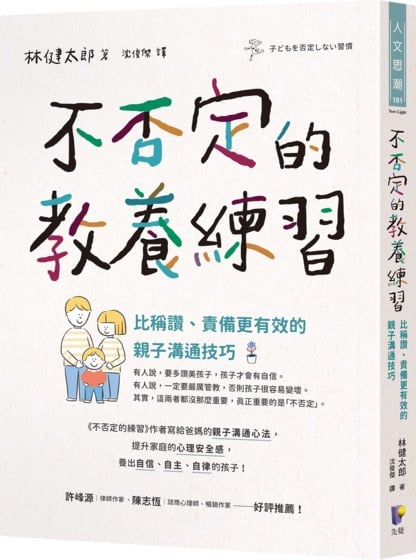

內容簡介

◎50句孩子的心聲+兒童精神科醫師的叮嚀:

帶領家長從「明白」和「察覺」開始,了解孩子的需求與情緒,不因教養焦慮錯失真正重要的訊息。

◎豐富舉例+個人故事+實用技巧:

沒有說教和嚴肅的理論,書中的技巧和提問皆立即可用,適合家長、教育工作者與頻繁接觸兒少的相關人士。

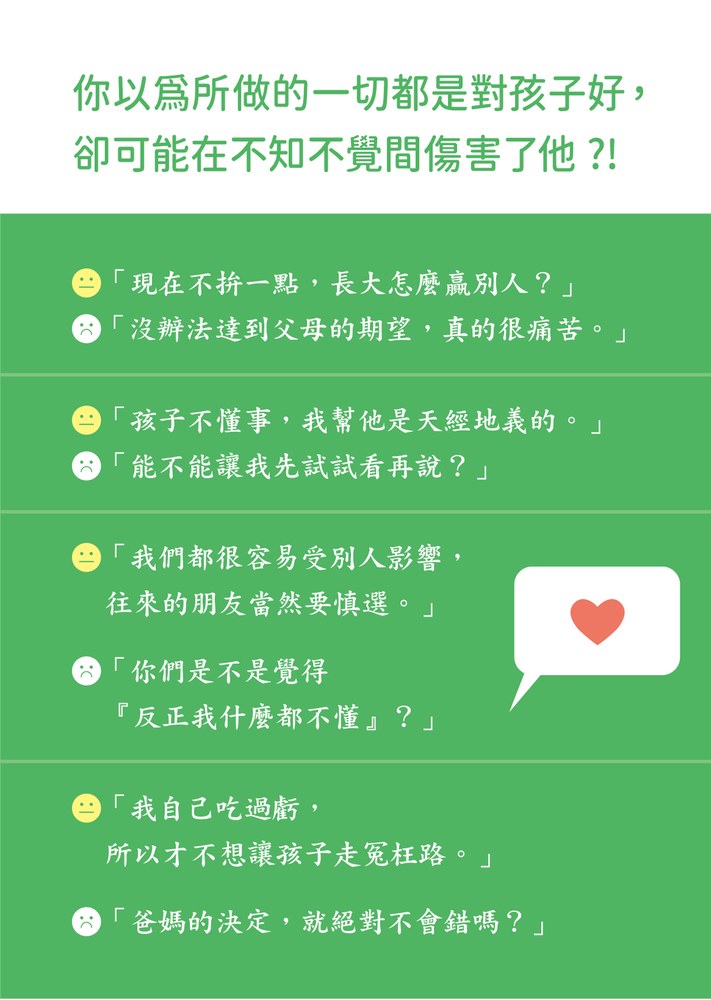

你以為所做的一切都是對孩子好,

卻可能在不知不覺間傷害了他?!

放下焦慮控制,孩子才能長出自己的能力。

放手給予信任,孩子才能走出自己的路。

一廂情願的付出,留下的往往不是愛,而是磨擦。

從明白和察覺開始,放下不必要的恐慌,

讀懂孩子的真心話,才能在照顧他們的同時,也照顧自己的心。

曾幫助超過30,000人的兒童精神科醫師,

教你化解焦慮,了解孩子真正的心聲!

父母一旦知道孩子內在的想法,自己也願意做出改變,

就能調整與孩子相處的方式,讓孩子無拘無束地成長。

「現在不拚一點,長大怎麼贏別人?」

「沒辦法達到父母的期望,真的很痛苦。」

「孩子不懂事,我幫他是天經地義的。」

「能不能讓我先試試看再說?」

「我們都很容易受別人影響,往來的朋友當然要慎選。」

「你們是不是覺得『反正我什麼都不懂』?」

「我自己吃過虧,所以才不想讓孩子走冤枉路。」

「爸媽的決定,就絕對不會錯嗎?」

作者是一位診療兒童身心問題的精神科醫師,自己的女兒也有發展障礙與拒學的情況。專業知識和個人經驗使她深知:父母若以錯誤的方式對待孩子,很有可能會養出「不知道活著有什麼意義」「好想消失」的孩子。為此,她整理出了50句孩子的真實心聲,並加上了給父母的叮嚀。目的不在於指正教養觀念,而是希望家長能真正了解孩子,用對話代替命令,用陪伴代替干涉,用信任代替懷疑,調整相處的方式,建立能讓彼此都感到安心的親子關係。

【各界推薦】

魏瑋志(澤爸)|親職教育講師

陳志恆|諮商心理師,暢銷作家

曾心怡|伴旅心理治療所所長

洪仲清|臨床心理師

曲智鑛|陶璽特殊教育工作室創辦人

陳品皓|米露谷心理治療體系,臨床心理師

──傾聽推薦

天底下絕大多數的父母都是愛孩子的,但是很多的愛並非建立在理解孩子的需求上,在這樣的狀態下,不僅給愛的父母很疲憊,接受愛的孩子也會有情緒和壓力。

「孩子到底在想什麼?」這是每位父母在行動前需要花時間釐清的。這本書是很好的一本指南,能幫助爸爸媽媽認識孩子內心的想法,有了理解做為同理的基礎,讓父母更有能力照顧孩子的需求。

本書深入淺出,透過許多實際案例討論,讓讀者更能增進對孩子內心世界的理解。如果過去的你常陷入親子溝通的泥淖中,那麼這本書將是你改變的開始,讓你有機會看見孩子的需求,誠摯推薦給您!

──曲智鑛|陶璽特殊教育工作室創辦人

不焦慮的教養練習,不只是家長的不焦慮,更是延伸到孩子的不焦慮。作者以精神科醫師與家長的雙重體悟,替孩子把心聲說出來。讀著這本書,您將可以照顧自己,也照顧孩子的內心。

──曾心怡|伴旅心理治療所所長

【作者簡介】Sawa醫師

兒童精神科醫師,也是擁有國家資格的心理師。1984年出生於日本三重縣的醫師世家,在藥師媽媽的菁英教育下,立志進入醫學院,不過成績最好的時期是小學四年級。高中畢業後,重考了一年才考上醫學系。自藤田醫科大學醫學院畢業後,於精神科擔任住院醫師。生下長女後,儘管對育兒之路充滿期待,但撫養具有發展障礙的孩子使她身心俱疲。幾年後決定離婚,以單親媽媽的身分撫養兩名女兒。

後來,長女開始拒學,並經診斷確認有發展障礙,出於「想幫助跟自己一樣,為了有發展障礙並拒學的孩子而煩惱的家長」的願望,她辭去醫院的職務,在名古屋市開設「鹽釜口身心診所」。

儘管專長是兒童精神醫學,但來訪者不分男女老幼,年齡層分布十分廣泛。曾有患者的母親表示:「不但解決了孩子的問題,當我開始學著放下焦慮後,生活也變得更平靜了。」、「同樣身為人母的醫師所說的話讓我深受鼓舞,她平常在社群網站上的貼文也幫了我不少忙。」甚至還有患者在診間流淚道謝:「只要看到醫生的臉就能安心了。」、「醫生給了我活下去的勇氣。」

診所開業後,預約天天爆滿,至今已幫助超過30,000人。2023年11月就任為醫療法人霜月之會理事長。

〔譯者簡介〕陳聖怡

曾留學東京。享受有日文的生活。2013年開始踏入譯界,熱愛筆譯。譯作已逾百冊,包括《一人份幸福部屋》《前3分鐘超感謝筆記》《世界史是化學寫成的》等。

連絡信箱:kawahijiri66@gmail.com

規格

ISBN:9789861374772

EISBN:9789861374789

256頁,25開,中翻,平裝,套色

電子書

歡迎於Readmoo、Kobo、Google、BookWalker、Hyread、Pubu、momoBOOK、UDN讀書吧、TAAZE讀冊、灰熊iRead、博客來、誠品、金石堂、三民、PChome洽購電子書

目錄

前言 請鼓起勇氣面對孩子真實的想法

第1章 爸媽,我想要安全感

孩子的心聲01 爸媽,你們為什麼這麼著急?

→請讓家成為能讓孩子覺得安心的地方

孩子的心聲02 只要看到媽媽的笑容,就覺得很開心

→孩子若能與父母建立穩定的依附,就能長成內在穩定的大人

孩子的心聲03 不要隨便說「不用擔心」

→請同理嚴重焦慮的孩子:「你很害怕,對吧?」

孩子的心聲04 怎麼跟剛剛說的不一樣?

→父母前後矛盾的言行,會讓孩子感到困惑

孩子的心聲05 「你就是這樣才交不到朋友吧?」

→別因為擔憂而控制孩子

孩子的心聲06 我想得到更多認同

→請趁孩子還小時,給他們足夠的安全感

孩子的心聲07 是我害爸媽吵架的嗎?

→與另一半吵架後,請讓孩子看見你們和好

孩子的心聲08 要是媽媽覺得難受,我也會很難受

→不需要一個人獨力養育孩子,可以多多依賴他人

孩子的心聲09 有時候,只要陪在我身邊就夠了

→難受時不要獨自承擔,請勇敢求助

第2章 爸媽,我不希望你們生氣

孩子的心聲10 不要那樣對我嘆氣

→請記住,孩子會因為父母的些微反應而沮喪

孩子的心聲11 拜託顧慮一下我的心情,不要逼我!

→孩子不是遙控車,強迫反而不利於他們成長

孩子的心聲12 就算不對我大吼,我也會懂

→別為了「方便」抹殺孩子的好奇心

孩子的心聲13 不要老是碎念同一件事

→你總是想說就說嗎?孩子也有他想聽才聽的時候

孩子的心聲14 不要一直對我下指令

→對孩子傳達想法時,請解釋父母的立場,好好與孩子對話

孩子的心聲15 不要把你們的想法硬塞給我

→不要把自以為正確的觀念硬塞給孩子,用「我訊息」表達自己的想法

孩子的心聲16 父母的話永遠是對的嗎?

→孩子擁有父母不知道的內在世界

孩子的心聲17 爸媽也不是什麼都會啊!

→「父母也會犯錯」的事實能讓孩子有所學習、擁有安全感

第3章 爸媽,我想要自立

孩子的心聲18 別拿「擔心」當藉口來控制我

→重要的是冷靜分辨,感到受傷的究竟是孩子,還是父母自己

孩子的心聲19 你們就這麼不放心我?

→當你覺得孩子「走這條路比較有前途」時,請務必留心

孩子的心聲20 一天到晚要我這樣那樣的,煩死了

→請想想:父母的這些「一定」,真的非做到不可嗎?

孩子的心聲21 不要隨便介入我的人際關係

→覺得孩子「可憐」時,先深呼吸,再多觀察一下

孩子的心聲22 爸媽緊張的話,我會更緊張

→重要的是「不過度焦慮」

孩子的心聲23 爸媽這麼痛苦,是我害的嗎?

→沒有什麼比父母的笑容更能令孩子安心

第4章 爸媽,請你們信任我

孩子的心聲24 你們是不是覺得「反正我什麼都不會」?

→先停止自認為對孩子好的舉動,並思考該行為真正的意義

孩子的心聲25 請認真看著我、聽我說、相信我

→只要好好看著孩子,陪在他們身邊就好。看似簡單,卻很難做到

孩子的心聲26 請在一旁守護我就好,不要指手畫腳

→對孩子保持信心。即使只是默默陪伴,也能傳達自己的心意

孩子的心聲27 既然爸媽說「有意見就講」,那就讓我說啊!

→沒有傾聽的意願,孩子就不會主動開口

孩子的心聲28 讓我自己去試試看

→讓孩子親自嘗試,才能從失敗中學習

孩子的心聲29 結果不如預期的話,該怎麼辦?

→改變視角,就能找到重新挑戰的機會

孩子的心聲30 沒考上的話,這輩子就完蛋了?

→父母認為的失敗,真的是失敗嗎?

孩子的心聲31 我不會再照爸媽的話去做了

→青春期是獨立自主的開始

第5章 爸媽,能不能請你們放手?

孩子的心聲32 你們說的「為我好」,是真的為我好嗎?

→「父母的期待」也會壓迫孩子的心

孩子的心聲33 爸媽,你們真的是這麼想的嗎?

→自己的價值觀是否受到別人的影響?是否讓孩子感到痛苦?

孩子的心聲34 希望爸媽能多在乎我的心情

→請養成習慣,思考自己的言行是否在控制孩子

孩子的心聲35 為什麼要我完成你們的夢想?

→別強求孩子變成父母理想的模樣

孩子的心聲36 為什麼你們都不聽我說?

→孩子並不是父母的財產

孩子的心聲37 只要照爸媽說的去做,就絕對不會錯嗎?

→要勇敢放手,讓孩子自己作主

孩子的心聲38 爸媽今天的心情好不好?

→別讓孩子看父母的臉色,讓他們掌握自己人生的方向

孩子的心聲39 我就是會在意爸媽的看法啊!

→請經常反思自己愛孩子的方式是否恰當

第6章 爸媽,請你們接納我

孩子的心聲40 爸媽只會在我聽話時才稱讚我

→親子雙方都是獨立的個體,要以對等的態度相待

孩子的心聲41 父母的期望太沉重了

→不要用父母的期望來操控孩子

孩子的心聲42 我什麼都不會,活著有什麼用?

→要讓孩子好好活著,最重要的是接納他的存在

孩子的心聲43 對不起,我不是你們想要的小孩

→請告訴孩子「我以你為榮」

孩子的心聲44 無法去學校上課的我是不是很沒用?

→同樣是拒學,原因、狀況和改進的目標也有百百種

孩子的心聲45 請不要討厭不夠努力的我

→請告訴孩子,不管他努不努力,他的價值都不會改變

孩子的心聲46 不要擺出一副什麼都懂的樣子

→不要過度探究自己不懂的事

孩子的心聲47 不要為我的人生決定「正確答案」

→既然沒人知道什麼是人生的「正確答案」,不如把「孩子的選擇」當成正確答案

孩子的心聲48 當我的爸媽壓力有這麼大嗎?

→不需要拚命當個「好爸媽」

孩子的心聲49 每天都有一堆事要做,好痛苦

→請回想一下孩子出生時的喜悅

孩子的心聲50 人生很開心嗎?

→不必非得給孩子什麼不可,最重要的是帶著笑容陪伴孩子

後記 用愛與理解照亮生命之路

序

〈前言 請鼓起勇氣面對孩子真實的想法〉

每位家長的教養煩惱不盡相同。

有些父母會過度保護,總是走在孩子前方,以免他們遭遇失敗。

有些父母愛操心,對於教養沒有自信,因為不知道該如何對待孩子而整天提心吊膽。

有些父母愛管閒事,始終無法信任孩子,總會忍不住插嘴干涉。

有些父母雖然感到不安,卻又不敢找人商量,獨自面對教養上的種種問題。

還有些父母完全不覺得自己的孩子可愛,不知道該怎麼跟他們相處……

身為兒童精神科醫師與身心科診所的院長,我平常所接觸的患者從五歲以上的孩童到大人都有;而來到診所的家長們都有個共同點,就是「全心全意為孩子著想」。

我想各位也一樣,帶著「為了孩子好」的信念,一路努力過來。

但實際上,這種做法或是會導致親子關係惡化,或是讓孩子失去自信,反而讓他們難以獨立自主。

明明是「為了孩子好」,卻在不知不覺中導致親子關係惡化,未免也太令人難過了吧。

因此,我們應該先有一項認知:要是以錯誤的方式對待孩子,久而久之就會養出更多「不知道活著有什麼意義」、「好想消失」的孩子。

▍一切從「明白」和「察覺」開始

現在正在養育孩子的各位,如果你認為教養之路真的非常辛苦,也遭遇許多困難,卻又希望能跟孩子一起幸福生活的話,請務必鼓起勇氣讀完本書。

因為,這是一本「讓父母了解孩子心聲的書」。

我想告訴各位家長「孩子事實上是怎麼想的」,希望能幫助各位改變對待子女的方式,安心、放心地養育他們。

只是,每當我這麼說,就會有父母覺得「完了,我的教養方法不對」或「已經來不及了」,並感到自責。

事實上,重點在於「明白」並「察覺」本書所寫的內容。

「未知」會讓我們感到不安,人皆如此。不論什麼事,只要了解它、有意識地去思考,就會知道什麼才是適當的處理方法。

而且我認為,如果父母能對孩子懷有「不論你是什麼樣子都很好」的信任感,就不容易養出覺得「活著好痛苦」的孩子。

▍身為家有拒學兒的單親媽媽

別看我講得一副胸有成竹的樣子,事實上我也曾為教養傷透腦筋。

我是一位診療兒童身心問題的精神科醫師,同時也是一名單親媽媽,育有十歲與八歲的兩名女兒,大女兒則有發展障礙與拒學的情況。

我仍是個不夠成熟的母親,老實說,我也曾懷疑:自己真的有資格寫這本書嗎?

不過,正因為我有許多相關經驗,才能寫出有別於空泛理論的教養之道,並讓我提筆寫作;而書裡也寫出自己許多羞於見人的經歷。

我透過自己的教養經驗體會到一件事。

那就是「別再為了孩子過度操煩。孩子並不想讓父母擔心,也都希望父母能擁有笑容和幸福」。

▍不完美也沒關係

當你為孩子的事情煩惱時,首先最重要的,是分辨問題歸屬。這時,不妨換個角度思考看看:「在什麼範圍內,是身為家長的你要處理的問題?在什麼範圍內,是孩子自己要解決的問題?」從這個觀點來分辨,應該就能察覺哪些事情是「自己的問題」。

哪些部分是家長自身的焦慮?哪些部分是孩子真正的煩惱或問題?或者有可能根本不是問題?我經常透過這種方式,幫助前來就診的親子以客觀的角度審視自己所面對的狀況,必要時再介入治療。這就是我身為兒童精神科醫師的職責。

不完美也沒關係。

偶爾感到不安也沒關係。

希望這本書能幫助所有家長和孩子包容彼此的不完美,獲得安穩的生活。

也希望各位在讀完本書後,多少能放下心裡的重擔。