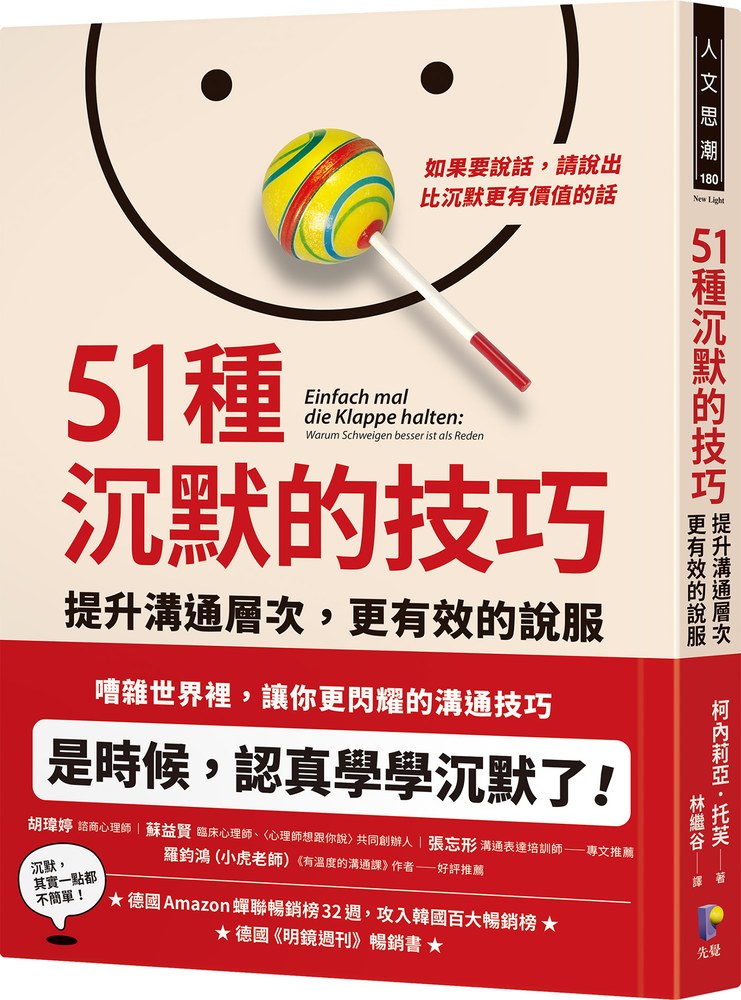

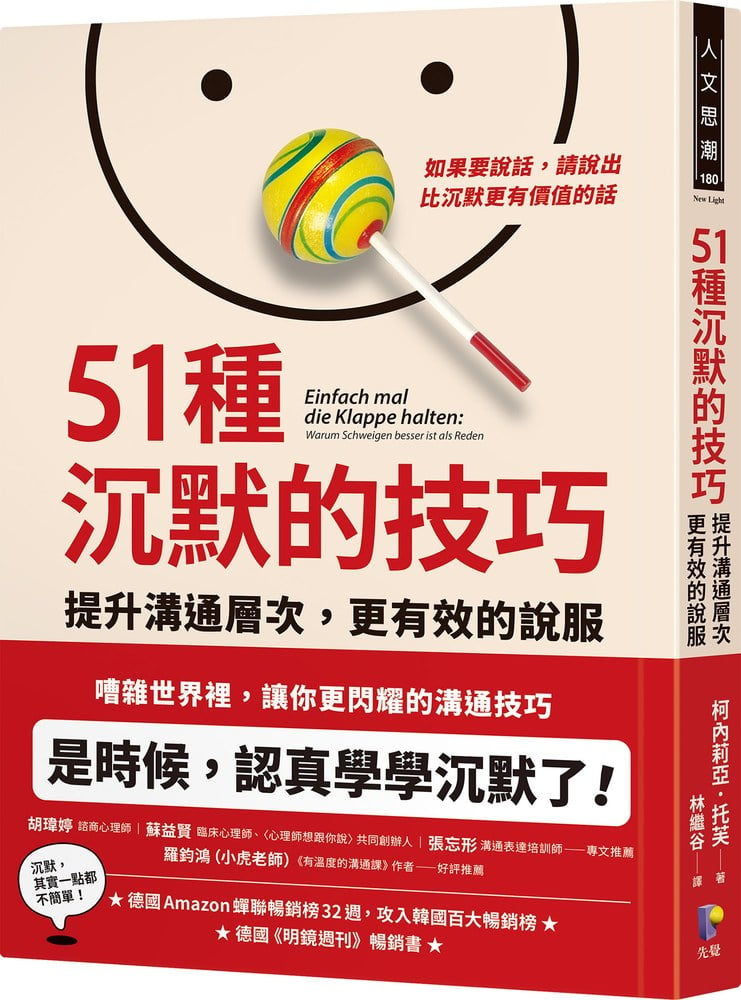

51種沉默的技巧:提升溝通層次,更有效的說服

內容簡介

★德國Amazon蟬聯暢銷榜32週,攻入韓國百大暢銷榜

★德國《明鏡週刊》暢銷書

讀者★★★★★共鳴推薦!

沉默,其實一點都不簡單!

是時候,認真學學沉默了!

嘈雜世界裡,讓你更閃耀的溝通技巧

歐洲成功溝通領域的專家柯內莉亞.托芙

用巧妙至極的沉默,教你最高效的表達!

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

沉默,比你想像的更有力量,

也比你想像的更需要技巧、更需要學習!

51種沉默的奇妙運用與思考,

讓你不只是閉嘴,

而是在無聲的每一秒都創造更有價值的溝通!

如果要說話,

請說出比沉默更有價值的話。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

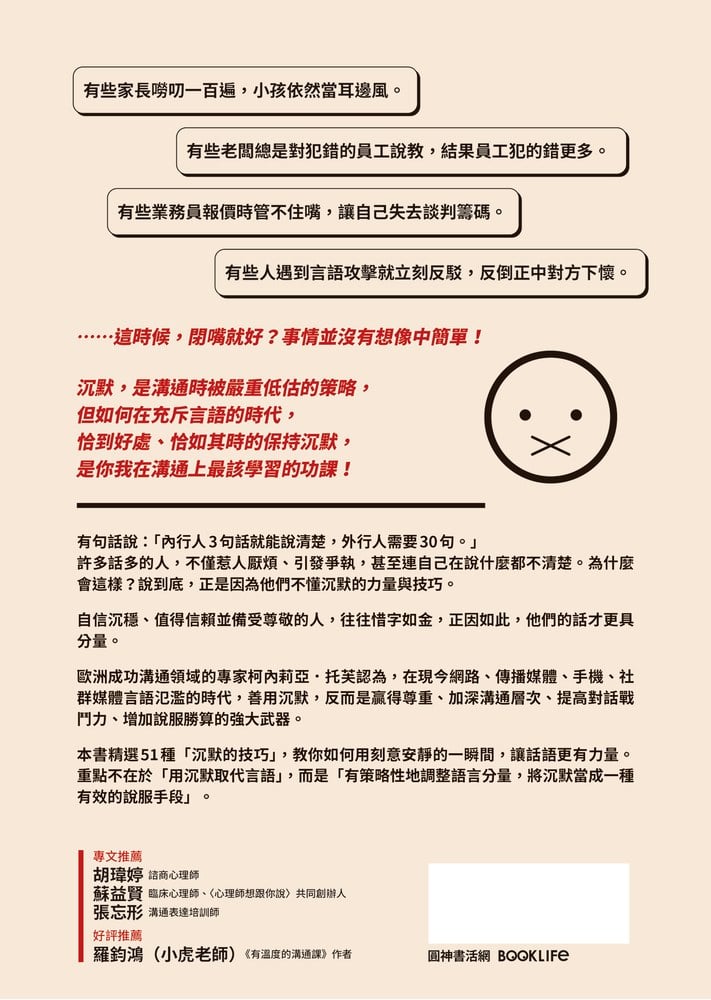

◆有些家長嘮叨一百遍,小孩依然當耳邊風。

◆有些老闆總是對犯錯的員工說教,結果員工犯的錯更多。

◆有些業務員報價時管不住嘴,讓自己失去談判籌碼。

◆有些人遇到言語攻擊就立刻反駁,反倒正中對方下懷。

……這時候,閉嘴就好?事情並沒有想像中簡單!

沉默,是溝通時被嚴重低估的策略,

但如何在充斥言語的時代,恰到好處、恰如其時的保持沉默,

是你我在溝通上最該學習的功課!

有句話說:「內行人3句話就能說清楚,外行人需要30句。」

許多話多的人,不僅惹人厭煩、引發爭執,甚至連自己在說什麼都不清楚。為什麼會這樣?說到底,正是因為他們不懂沉默的力量與技巧。

自信沉穩、值得信賴並備受尊敬的人,往往惜字如金,正因如此,他們的話才更具分量。

歐洲成功溝通領域的專家柯內莉亞.托芙認為,在現今網路、傳播媒體、手機、社群媒體言語氾濫的時代,善用沉默,反而是贏得尊重、加深溝通層次、提高對話戰鬥力、增加說服勝算的強大武器。

本書精選51種「沉默的技巧」,教你如何用刻意安靜的一瞬間,讓話語更有力量。重點不在於「用沉默取代言語」,而是「有策略性地調整語言分量,將沉默當成一種有效的說服手段」。

》》》巧妙運用沉默,大幅提升溝通籌碼

◆說話和沉默是姊妹,是相輔相成的表達方式,兩者結合在一起,效果遠勝於單獨使用其中一種。

◆如果不為自己爭取安靜的權利,還有誰會為你爭取?

◆會落入挑釁陷阱的人,無法保持沉默。

◆認為沉默很尷尬的人,不會保持沉默。

◆可以克制自己滔滔不絕的人,就能提升自己的效率。

◤本書特色◢

- 本書作者是歐洲成功溝通領域的專家。有別於許多溝通書只將「沉默」當成其中一種技巧,這本書完整探討在溝通中被低估的「沉默力量」,尤其在現今網路、傳播媒體、手機、社群媒體言語氾濫的時代。

- 全書架構清楚易讀,完整探討「沉默力量」,作者在版面編排上加入了巧思,再加上有實用方法和生活化案例,讓讀者容易掌握重點,並靈活運用。。

◤專文推薦◢

胡瑋婷,諮商心理師

蘇益賢,臨床心理師、〈心理師想跟你說〉共同創辦人

張忘形,溝通表達培訓師

◤好評推薦◢

羅鈞鴻(小虎老師),《有溫度的溝通課》作者

我們誤以為良好的溝通,來自於精準的語言與完美的表達,對方就能被說服。但這本書提醒我們:真正讓對話更有效、更有力量的,往往不是我們說出的話,而是我們選擇「不說」的時刻。書中破除了許多關於沉默的迷思與誤解,並揭示了沉默的回饋與價值。──胡瑋婷,諮商心理師

相較於西方的個人主義文化,成長於集體主義文化之下的華人,或許對沉默並不陌生,甚至堪稱擅長。於是,我們被鼓勵要去學習說得更多、說得更大聲,好彌補我們較不擅長的那部分。讀完本書後,讀者或許有機會意識到,我們對沉默的認知可能並不完整:沉默不只是不說而已,而是一種容易被低估、卻深具力量的語言。──蘇益賢,臨床心理師、〈心理師想跟你說〉共同創辦人

比起「說」,這本書裡傳授更多的是「不說」。看完這本書後,你一定會發現,沉默並不代表恐懼,而是我們很有底氣。希望你看完這本書後,更能體會在對話中「留白」的藝術!──張忘形,溝通表達培訓師

【作者簡介】柯內莉亞.托芙(Cornelia Topf)

成功溝通領域的專家,在大學主修經濟學,專攻行銷、溝通、組織和心理學。

1988年創立自己的培訓機構metatalk之前,她曾擔任多家公司擔任主管。目前從事高階主管教練、培訓師和演講工作,已有20多年經驗。

她的研討會、教練課程和演講,以及十幾本指南類書籍和暢銷書,都充分展現出她實用、犀利又激勵人心的風格。她活躍於國際舞台,特別聚焦在以下領域:具有說服力的演講能力、自信的肢體語言、迷人的風采、吸引人的影響力,以及專業的談判技巧、持久的自信心和女性的職業生涯。

【譯者簡介】林繼谷

德國哥廷根大學法律學院博士生。譯有《要致富,先煉心》、《全球7大短缺》、《白瓷之路》等書。

規格

ISBN:9789861345314

EISBN:9789861345307

352頁,25開,中翻,平裝,單色

電子書

歡迎於Readmoo、Kobo、Google、BookWalker、Hyread、Pubu、momoBOOK、UDN讀書吧、TAAZE讀冊、灰熊iRead、博客來、誠品、金石堂、三民、PChome洽購電子書

目錄

〈推薦序〉有時候,沉默才是適當的回應…………………胡瑋婷

〈推薦序〉無聲何時勝有聲?重新認識沉默的力量………蘇益賢

〈推薦序〉人生不留白,對話要留白………………………張忘形

多嘴多舌的前言

▍1. 靜默的奇妙世界

沉默有益

為什麼只有少數人知道這個美好的沉默世界

為什麼沉默會有效

一個失去尊重的社會

☉技巧摘要:沉默有效

▍2. 沉默的報酬

我們如何錯失應得的報酬

靜水流深

知識就是沉默的報酬

如何惹怒一個人

同步─通往沉默的途徑

沉默的人,更能思考

沉默讓你變強大!

沉默的權利

☉技巧摘要:善用沉默!

▍3. 為什麼我們無法閉嘴

說話的人,表面上似乎掌握了一切

無法自拔

錯誤歸因的陷阱

我們說話,是為了不必聆聽

自私的人總是強調自己的地位

我說,故我在

按下紅色按鈕

不經思索,話又多

☉技巧摘要:學習沉默

▍4. 逃避內心的沉默

為什麼我們會逃避自己追尋的事

迷失自我時,應該尋找的地方

學習和自己對話

我們如何應對自己

和自己和諧共處

靜默中的運動

☉技巧摘要:尋求靜默,找回自我!

▍5. 尷尬的沉默

言語是銀,沉默是金

表演者不會沉默

不要害怕寒暄和演講!

用聰明的方式打破沉默

真正的尷尬:怯懦的沉默

☉技巧摘要:不再有尷尬的沉默!

▍6. 這裡你最好保持沉默

講錯話的反應

挑釁、暗示、操弄

遇到侮辱時該怎麼辦

堅持沉默,而不是言語攻擊

用沉默談判

處理抱怨的最佳祕訣

需求釐清:世界還缺少什麼?

用沉默當工具:輔導

根據走走停停原則,交替說話和沉默

☉技巧摘要:閉嘴,做就對了!

▍7. 刻意停頓

暫停一下!

停頓─什麼時候?

刻意停頓中的表情和手勢

說話不用言語

強者不語

進階版的沉默

☉技巧摘要:給予停頓,讓人思考

▍8. 給我閉嘴!

不反抗的人,就是在縱容這一切

自己的安靜,自己救!

給猴子甜頭

關於後設溝通:將談話本身做為話題

來硬的

主導話題

☉技巧摘要:讓別人保持沉默

▍9. 靜默中蘊藏力量

壓力重重,身心俱疲

靜默的力量泉源

靜默解決問題

沉默有助於保持距離和直覺

生命的意義,你只能在靜默中找到

☉技巧摘要:汲取力量和意義

〈結語〉靜默的療癒力量

沉默有策略:51種技巧,善用安靜讓你更閃耀

各界推薦

〈推薦序〉

▍有時候,沉默才是適當的回應 ☉胡瑋婷,諮商心理師

那一天,女兒犯了錯,我見她稍微情緒恢復穩定後,便將她帶到臥房,準備耐心地與她討論剛剛發生的事情。

當時,我用溫柔的態度同理她的感受,希望她能一起探討自己行為所帶來的影響。我以為自己說得很好,既條理清晰,又充滿關愛,並保持開放的態度,讓她參與這場「檢討大會」。

然而,在過程中,她始終低著頭,安靜聆聽,沒有積極參與討論,這與她平時活潑多話的模樣落差極大。於是我問她:「有什麼問題嗎?妳怎都不說話呢?」

她突然抬起頭,無辜地看著我,語氣平靜地說:「媽媽,妳可以不要再說了嗎?我想去玩玩具了。」那一刻,我愣住了。

我知道,「好的對話」需要雙方的投入,「好的教育」也需要雙方的意願,而此刻顯然不是最佳時機。於是我選擇放手,讓她去玩玩具。事後,我回想這段過程時,才意識到,其實孩子比大人更懂得何時該沉默。

他們知道,當話語不再有幫助時,沉默才是最好的選擇,尤其大人在氣頭上時。他們也知道,與其和父母爭辯,不如把時間用在更重要的事情上,尤其當大人滔滔不絕地說教時。

但是,大人往往不知道,有時最該沉默的人──是自己。

我們誤以為良好的溝通,來自於精準的語言與完美的表達,對方就能被說服。但這本書提醒我們:真正讓對話更有效、更有力量的,往往不是我們說出的話,而是我們選擇「不說」的時刻。

書中破除了許多關於沉默的迷思與誤解,並揭示了沉默的回饋與價值。同時,也透過實際案例,引導我們如何在關鍵時刻選擇適當沉默,讓思考更深入,讓對話更流暢,有效突破溝通困境。

這本書,推薦給急於回應與辯解、害怕冷場與沉默的人。如果你願意適時停頓,就會發現沉默能勝過千言萬語,因為有些話不說,反而更有力量!

這本書,也推薦給害怕獨處、透過談話來逃避內心空虛的人。當你學會擁抱沉默,會發現沉默並不可怕,它是最溫柔的人生旅伴。

最後,也推薦給深知沉默與聆聽重要性的人。這本書能幫助你更有信心地保持沉默,你會發現沉默帶來的安定感,無堅不摧。

〈推薦序〉

▍無聲何時勝有聲?重新認識沉默的力量 ☉蘇益賢,臨床心理師、〈心理師想跟你說〉共同創辦人

作為助人工作者,我對「沉默」二字特別有感。老師與前輩們總細心提醒,在心理治療的過程中,沉默是一項非常重要的工具。「適時」沉默,提供了個案與心理師更寬廣的思考與駐足時空;同時,也豐富了雙方在對談、交流時,另一種隱性的人際動力。

不過,知道是一回事,掌握「適時的藝術」又是另一回事。在受訓階段,真的進入諮商現場時,才發現「適時」是最難的兩個字。在一來一往的溝通中,我們只有一點點時間能想清楚:現在要說話嗎?要慢慢說,還是陪案主一起快快地說?要暫時不回應,還是要把沉默再拉長一點?

初次把沉默帶入會談的時候,我們還得練習按捺自身的內在焦慮,釐清焦慮的原因,不讓這樣未經檢視的焦慮,讓我們急著做出一些不利於治療效果的言行。幾經磨練、熟能生巧,在投入助人工作多年後,會談中的沉默已不像剛執業時那樣讓人焦慮了。於是,我才有機會進一步意識到,當治療師與案主雙方越能安住在看似空無的沉默時,在後續的對話就更有可能挖掘出更多雖然重要,卻一度被急切話語給淹沒的重要資訊。

相較於西方的個人主義文化,成長於集體主義文化之下的華人,或許對沉默並不陌生,甚至堪稱擅長。於是,我們被鼓勵要去學習說得更多、說得更大聲,好彌補我們較不擅長的那部分。讀完本書後,讀者或許有機會意識到,我們對沉默的認知可能並不完整:沉默不只是不說而已,而是一種容易被低估、卻深具力量的語言。

同時,在「語言」的溝通管道被暫時調弱時,其他溝通管道也有機會被更完整地運用,好比眼神接觸、身體語言、手勢與姿勢等等。溝通專家們一致同意,在高品質且具備深度的溝通裡,只用聽的是不夠的,我們還要去看、而且「用心看」──沉默則給予了雙方一個好好去看見的機會。

從行為主義觀點來說,任何行為都是有意義的。一個人選擇用怎樣的方式、說出怎樣的話語是有意義的;同時,他又透過怎樣的方式、在怎樣的時空背景之下傳達沉默,其實也可能深具意義。每一段獨特的關係中,沉默背後的意義又是什麼呢?相信讀者都能在本書中找到屬於自己的答案。

〈推薦序〉

▍人生不留白,對話要留白 ☉張忘形,溝通表達培訓師

我教溝通表達大概十年,我發現每個人都想學怎麼表達、怎麼說故事,甚至怎麼說服和談判。但後來我發現有一句話是真的,那就是:人狠,話不多。

有一次我去購物的時候,看了一個東西有點久,店員就跑來跟我介紹。當時因為我沒有馬上回話,店員就問我,是不是太貴了?他可以多少錢賣給我。

那瞬間我發現,原來沉默形成的尷尬感,居然可以有這種效果。後來我自己學習了溝通表達後發現,那時候店員因為沒辦法從我身上得到資訊,再加上我看起來好像不感興趣,所以降價好像是他唯一的說服點。

而在這本書提到,太多的話往往會讓人覺得你沒有準備好,反而會削弱你在對方心中的權威感。相反的,當你選擇沉默,並用沉默去表達自己對事情的深思熟慮時,對方會感受到你內在的穩重與智慧。

所以,如果當時我真的想要那樣東西,店員介紹完後給我一點時間,說不定不用降價,我就會買。所以我覺得沉默能夠帶給我們彼此的是:給出更多的空間。

講到這裡,我又想起以前看的古裝劇,皇帝都說很少話,就只是皺個眉頭,好像什麼都沒說,但好像又什麼都說了。而其他人都在想怎麼「揣摩上意」。就這樣,皇帝反倒可以從大家說出來的內容中做最後的決斷。

所以我覺得,比起「說」,這本書裡傳授更多的是「不說」。作者舉了大量案例來說明如何運用沉默處理各種棘手情境:不論是在商務談判中打斷對方的空洞話語,還是在家庭中面對家人、甚至伴侶的碎念,你都能找到依循的方向。

喔,當然,如果你很怕別人沉默,這本書也提到很多打破沉默與尷尬的做法,其中有一個章節是探討怎樣好好與自己對話,我覺得非常有趣。

作者也提到,處在壓力下的人特別容易急躁,一旦焦慮起來,很可能講話會變多、變快。如果看過這本書,你可能就能試著調整自己。更重要的是,當發現對方變得急躁時,你可以很平靜地看待,並在對的時候說話,幫助你拿回主控權。

看完這本書後,你一定會發現,沉默並不代表恐懼,而是我們很有底氣。更別提在溝通中,沉默可以幫助你好好聽對方說話。很多時候,關係會破裂不是來自於「說」,而是沒有人要聽啊。

所以希望你看完這本書後,更能體會在對話中「留白」的藝術!