相關專欄

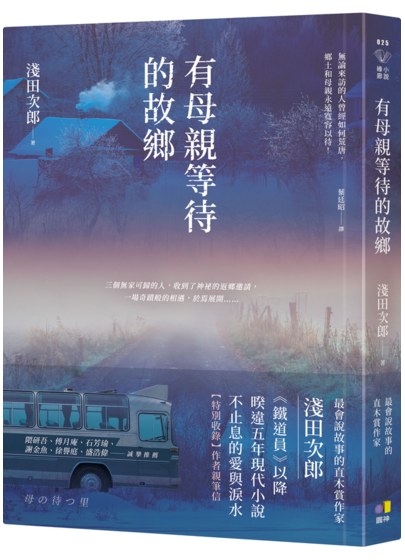

內容簡介

寂寞、孤立,卻仍努力活著的我們,都值得擁有小小的溫柔奇蹟。

★★榮獲直木獎,全球銷量超越250萬冊★★

故事大師淺田次郎征服國際文壇大作

日、英、美、台、法、韓、中、越、泰……各國讀者感動落淚

布克獎得主瑪格麗特.愛特伍高度推崇:「小巧卻非凡,你會在這些故事中照見自己。」

[特別收錄]作者後記,大師親自分享每篇故事的獨特意義。

曾寶儀(主持人)、傅月庵(資深編輯人、作家)、石芳瑜(永樂座書店主人) 感動推薦

「希望各位讀完這八個故事,內心也能出現一點小小的奇蹟……

對於把小說家當成畢生志願的我來說,《鐵道員》確實帶來了奇蹟。」──淺田次郎

八個充滿意外的生命故事、八種截然不同的筆法,

寫盡了那些無法抹滅的笑與淚,以及說不出口的遺憾與愛……

駐守在北海道偏僻小車站的站員乙松,一輩子堅守崗位,卻無法抽身見妻子和愛女最後一面,他流不出淚水的雙眼寫滿了遺憾,直到那天,圍著紅色圍巾的小女孩出現了……

一對根本不相識的假結婚夫妻,妻子生前的「遺書」,竟激起丈夫對幸福與家庭的想望,變成了一封撕心裂肺的「情書」……

兒時被父親遺棄的恭一,中年面臨事業危機陷入低潮,卻偶然在街頭看到四十年前拋棄他的父親,而且竟完全沒有變老……

無家可歸的千惠子,面對丈夫的外遇和婆家無理的責難,陷入絕境之際,卻看見兒時最熟悉的身影……

在人生的谷底,奇蹟溫柔地來到身邊,曾以為再也見不到的摯愛,體貼地拂過傷痕……淺田次郎揮灑筆力、寫盡人間況味的必讀之作,不僅榮獲直木獎、日本冒險小說協會大獎,更改編為電影、電視、漫畫,雋永口碑20年不墜,獲得國際文壇高度推崇。

★感動好評

‧打開書頁,八個真實與虛構交織的奇蹟迎面而來:北國遙遠車站堅持到最後一刻的鐵道站長;帶著犄角和巨大翅膀,佯裝成高材生的惡魔;在假結婚的妻子死後收到的「情書」……,小巧、雋永,溫柔地召喚你的愛、夢與淚水。──永樂座書店主人 石芳瑜

‧文筆樸實而動人,讀來令人愉悅又帶著幽默感。淺田次郎是一位謙遜卻讓人無法忘懷的作家。

‧寫得好美的一本書,角色都充滿真實感,跨越了時間、文化,共同展現出對於人性的信念。

‧情感一點一滴地滲入心裡,讓人感嘆生命中有多少不得已和懊悔。八篇催淚之作,看得眼眶發熱!

‧沒想到短篇小說能觸及內心如此深刻的情感,讀完某幾篇,我甚至必須花點時間平復心情,才能繼續……

‧每一個故事都很有畫面,充滿特殊氛圍,也探討了許多家庭關係的面向,令人再三思索。

【作者簡介】淺田次郎

1951年生於東京。1995年以《地下鐵》奪得第16屆吉川英治文學新人獎。1997年以《鐵道員》奪得第117屆直木獎。2000年以《壬生義士傳》奪得第13屆柴田鍊三郎獎,2006年以《請切腹》奪得第一屆中央公論文藝獎,以及第十屆司馬遼太郎獎。2008年以《中原彩虹》奪得第42屆吉川英治文學獎,2010年以《無盡夏天》奪得第64屆每日出版文化獎。2016年以《歸鄉》奪得第43屆大佛次郎獎。筆下有眾多得獎大作,創作力旺盛,對文壇貢獻卓越,2015年獲頒紫綬褒章。2019年獲頒第67屆菊池寬獎。

淺田老師戮力創作,著作等身,獲獎紀錄無數,並於2011年擔任第16任日本作家俱樂部會長,為期六年。暌違五年的最新力作《有母親等待的故鄉》,出版後大獲好評,讀者讚譽為讓人止不住眼淚、讀後會從身子骨暖起來的故事。

淺田次郎作品輝煌獲獎紀錄:

《穿越時空.地下鐵》榮獲第16屆吉川英治文學新人獎

《鐵道員》榮獲第16屆日本冒險小說協會獎特別獎、第117屆直木獎

《一路》榮獲第三屆本屋時代小說賞得獎作

《壬生義士傳》榮獲第13柴田鍊三郎獎

《中原之虹》榮獲第42屆吉川英治文學獎

《無盡夏天》榮獲每日出版文化獎

《請切腹》榮獲第一屆中央公論文藝獎、第十屆司馬遼太郎獎

《歸鄉》榮獲第43屆大佛次郎獎

譯者 葉廷昭

文藻外語學院畢業,現為專職譯者。

譯有:《64》《高度狂熱》《動機》等多部橫山秀夫作品、淺田次郎動人新作《有母親等待的故鄉》。若對翻譯有任何疑義,歡迎來信指教:kukuku949@gmail.com

規格

ISBN:9789861338781

EISBN:9789861338804

304頁,25開,中翻,平裝,單色

電子書

歡迎於Readmoo、Kobo、Google、BookWalker、Pubu、Hyread、myBook、UDN讀書吧、Taaze讀冊、博客來洽購電子書

序

◎後記

奇蹟的故事(編按:本文涉及小說劇情,請斟酌閱讀)

文/淺田次郎

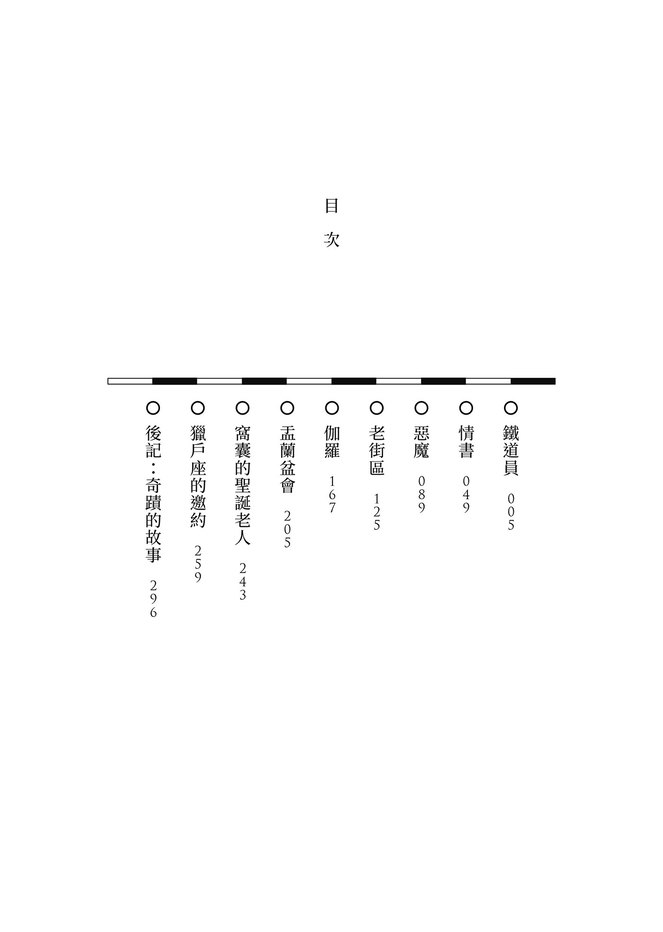

〈鐵道員〉是我的第一部短篇小說,於一九九七年四月出版。

按照慣例,作者必須用一句話來表達單行本的故事內容。這部作品的初版,在書腰上有這麼一句話:

發生在你我身上的溫柔奇蹟。

意思是,這是一本以「奇蹟」為主題的短篇集。

這樣講聽起來有點害臊,但我認為這句話說得非常好。希望各位讀完這八個故事,內心也能出現一點小小的奇蹟。

我不相信敬神拜佛的功德和利益,凡是科學無法說明的事情我一概不信,好比占卜、命運、靈異事件等等。太過實際不是一個小說家該有的特質,但我就是太想成為小說家,才會走上不信神佛的人生路,這也無可奈何。

然而,我相信真摯的苦思和努力不懈,可以帶來奇蹟。至少,我相信「奇蹟般的結局」是真的存在。

不管從哪個角度來看,我這個人都沒有了不起的才能。所以對我來說,當上小說家本身就是一種奇蹟。就好像一個夢想飛上天空的少年,成天胡亂揮舞臂膀,結果竟然變成一隻小鳥。

我知道這種內在的奇蹟,會發生在每個人身上。

一九九四年我開始寫《蒼穹之昴》這部長篇小說,耗時一年半左右。

一完稿我就急著寫出大量的短篇作品,這種觀念跟我以前在自衛隊服役的經歷有關。換句話說,軍人在完成某一階段的訓練後,身上特定的部位會獲得強化。與此同時,也會有某部位的肌肉退化。因此,要補其不足才能保持整體的戰力。

我花了好一段時間寫長篇小說,遺忘了寫短篇小說所需的犀利觀點,以及言簡意賅的寫作能力。我必須聚焦在明確的思想和主題上。

打個簡單的比方,跑完馬拉松體態鬆弛了,現在要改練短跑把肌肉練回來。

九月我一寫完長篇,立刻寫了兩部短篇,發表在集英社和文藝春秋的文學雜誌上。也就是本書中收錄的〈鐵道員〉和〈惡魔〉。

過去我一直認為自己適合寫長篇小說,幾乎沒有寫過短篇小說。當我把那兩部短篇小說交給編輯以後,心情就像短跑選手緊張地關注著賽跑成績。

挑戰短篇小說既是一種鍛鍊,也是在考驗我自己的寫作天賦。

把兩部短篇小說交給責編的那一天,對我來說比等待直木獎的評審結果還要漫長,那天我真的很憂鬱。

幸得兩家出版社的厚愛,兩部短篇同時在《小說Subaru》和《ALL讀物》的一九九五年十一月號刊載出來。

〈鐵道員〉和〈惡魔〉是同一個時期的作品,風格卻截然不同。

〈鐵道員〉是從第三者的角度來寫,而且用各種對話描述了許多細節。

〈惡魔〉比較像是第一人稱的私小說,屬於相對冷硬又平鋪直述的故事類型。

我刻意運用兩種不同的寫作手法。也就是說,我不知道自己到底擅長什麼,乾脆嘗試兩種對照性的方法。

現在回過頭來看這兩部作品,我覺得當時的自己實在傻得可愛。

四十二歲的我跟十九歲的我幾乎沒差別,就好像深夜飆快車的大卡車駕駛,只想著怎麼樣才能開快一點。

〈情書〉是參考我身旁的真實故事寫成的,過去我也經歷過一段荒唐的歲月。俗話說,事實比小說更加離奇,那篇故事真的就是這樣。那次寫作經驗也讓我深刻體認到,小說題材不是自己求來的,而是老天爺給的。我的人生走了不少冤枉路,也多虧走過那些路,才寫得出這樣的故事。這是〈情書〉帶給我的體悟。

〈老街區〉寫的是我深惡痛絕的童年經歷。當然,情節多少有修改過,但大部分都是實際發生過的事。

那時候我直木獎落選了,情緒也跌到谷底,偏偏小說雜誌的截稿期限又要到了,我就跟編輯哭訴,自己只寫得出這種難堪的小說。不過,事後同樣回過頭來看,那個故事真的只有在當初那種情境下,才寫得出來。換句話說,《蒼穹之昴》沒有落選直木獎的話,我永遠不會寫出〈老街區〉這樣的故事。

當初我真的是被逼急了,非得寫一些平常不敢寫的東西才行。

〈伽羅〉這個故事是用來紀念我的前半生。我在時裝界打滾了好一段時間,有空就寫一些不賣座的小說。現在我去街上,逛女性時裝店的次數反而比去書店還要多。平常走在路上我會端詳女性,並不是有什麼不軌的企圖,純粹是長年來養成了觀察流行趨勢的習慣。

〈盂蘭盆會〉開頭的第一句話,我自己每次讀都會情緒激昂。〈惡魔〉和〈老街區〉也有夾雜我個人的經歷,那些經歷總結起來,就是〈盂蘭盆會〉開頭的第一句話。

故事的最後,千惠子突然有一股想生小孩的衝動,猶如一把火焰自心底噴發。其實這也是我持續寫小說的原動力。

〈窩囊的聖誕老人〉則隱藏著不為人知的祕密。

我在寫短篇小說的時候,一直想在故事中留下我最真實的樣貌。這種心情,有點類似米開朗基羅在西斯汀禮拜堂留下自畫像一樣。各位讀者可能會感到很意外,但認識我的人看到這一篇的主角柏木三太,肯定會噴笑吧,因為那根本就是我啊。

〈獵戶座的邀約〉應該是最有我個人風格的小說吧。

我還記得這篇故事寫起來很順,幾乎不需要思考。應該說我很適合寫這種故事,簡直是拿手絕活吧。要是有陌生的外國人問我寫作的風格,我大概會用這部短篇充當自介的名片。

這部短篇集《鐵道員》是不是跟書腰上說的一樣,在各位心中引發了奇蹟,老實說我也不得而知。

不過可以肯定的是,對於把小說家當成畢生志願的我來說,這部作品確實帶來了奇蹟。

希望有一天,我也能像故事中的老站長一樣,在倒下來的最後一刻,依舊堅守自己的崗位。