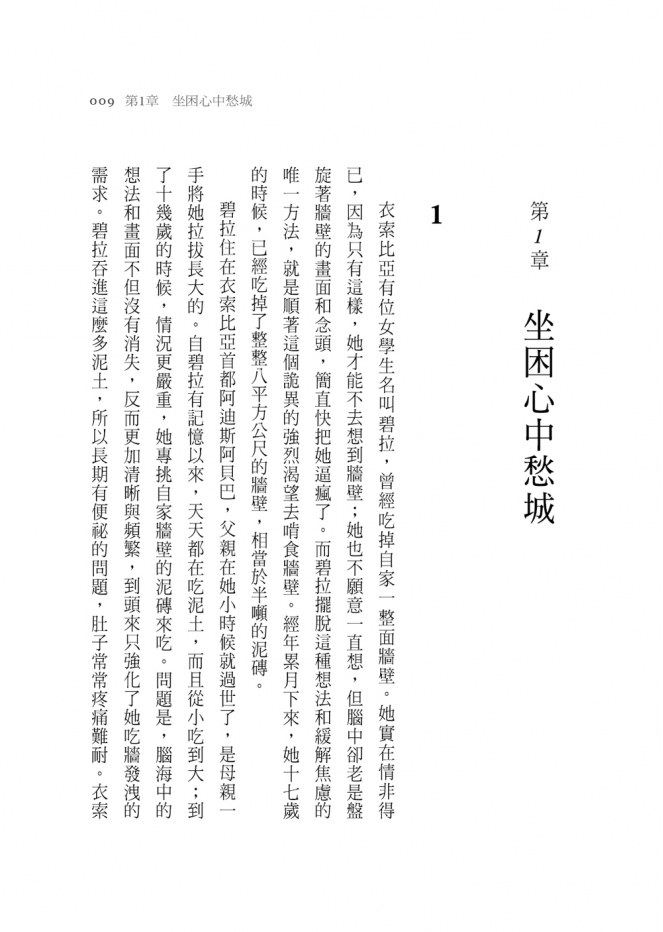

坐困心中愁城

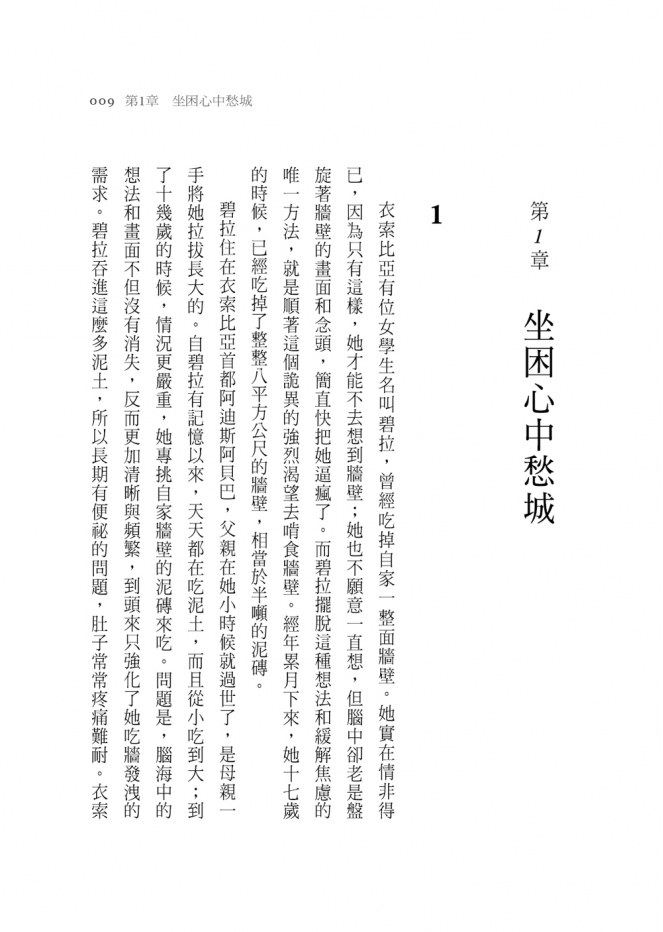

衣索比亞有位女學生名叫碧拉,曾經吃掉自家一整面牆壁。她實在情非得已,因為只有這樣,她才能不去想到牆壁;她也不願意一直想,但腦中卻老是盤旋著牆壁的畫面和念頭,簡直快把她逼瘋了。而碧拉擺脫這種想法和緩解焦慮的唯一方法,就是順著這個詭異的強烈渴望去啃食牆壁。經年累月下來,她十七歲的時候,已經吃掉了整整八平方公尺的牆壁,相當於半噸的泥磚。

碧拉住在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴,父親在她小時候就過世了,是母親一手將她拉拔長大的。自碧拉有記憶以來,天天都在吃泥土,而且從小吃到大;到了十幾歲的時候,情況更嚴重,她專挑自家牆壁的泥磚來吃。問題是,腦海中的想法和畫面不但沒有消失,反而更加清晰與頻繁,到頭來只強化了她吃牆發洩的需求。碧拉吞進這麼多泥土,所以長期有便祕的問題,肚子常常疼痛難耐。衣索比亞的巫醫努力想治好她,有的吟誦祝禱、有的灑以聖水,還有人直接建議她別再吃土了。但她就是辦不到,牆壁在腦海中揮之不去,習慣也就停不下來。

某天,碧拉再也忍不下去了:隆起的肚子隱隱作痛、緊繃的腹部出現痙攣、喉嚨被泥磚中的稻草刮傷,全身還長滿了土裡的寄生蟲。她一把鼻涕一把眼淚地走到當地的醫院。當時,衣索比亞約有七千萬人口,卻只有八位精神科醫師。碧拉的運氣很好,見到了其中一位。她跟醫生說自己非常需要幫助,明明不該有那些奇怪的念頭,卻無法控制自己的腦袋。

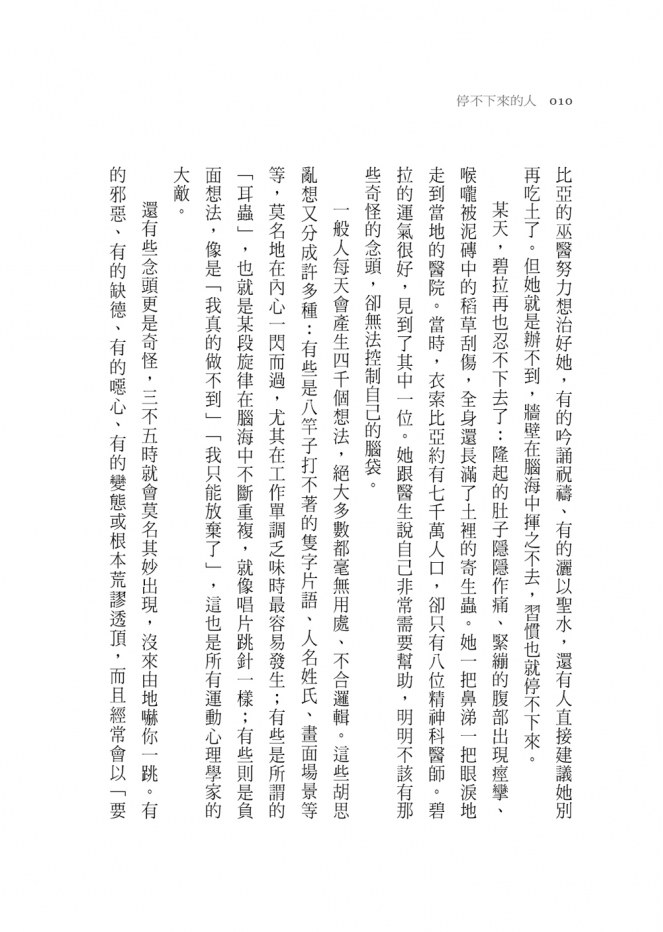

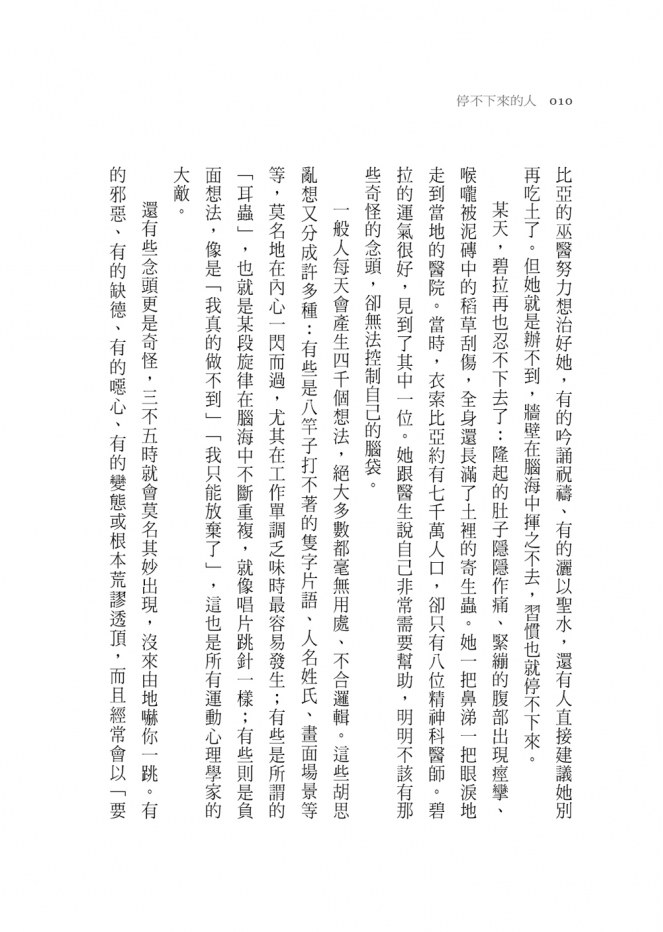

一般人每天會產生四千個想法,絕大多數都毫無用處、不合邏輯。這些胡思亂想又分成許多種:有些是八竿子打不著的隻字片語、人名姓氏、畫面場景等等,莫名地在內心一閃而過,尤其在工作單調乏味時最容易發生;有些是所謂的「耳蟲」,也就是某段旋律在腦海中不斷重複,就像唱片跳針一樣;有些則是負面想法,像是「我真的做不到」「我只能放棄了」,這也是所有運動心理學家的大敵。

還有些念頭更是奇怪,三不五時就會莫名其妙出現,沒來由地嚇你一跳。有的邪惡、有的缺德、有的噁心、有的變態或根本荒謬透頂,而且經常會以「要是……」的問句浮現,譬如:「要是我衝到公車前會怎樣?」「要是我去揍那個女的會怎樣?」

這些千奇百怪的想法其實相當普遍,不信的話可以自己查查。我有個朋友在蹲馬桶前,一定要確認裡頭沒有老鼠;另一個朋友用完熨斗、拔掉插頭後,非得找個奇怪的角落放好,才不會事後還在想自己到底有沒有關掉電源;還有位可憐的朋友整個晚上都坐立難安,只因為他非常擔心交出去的求職申請書超過字數,會就此失去夢寐以求的工作。許多人都有類似的莫名執念,大多數人最後都可以放下,但有些人偏偏魂牽夢縈。

如果我們擺脫不了這些莫名的思緒,可能會活得非常痛苦,甚至誘發精神疾病。前面提的幾位朋友症狀都未惡化,但我就沒那麼幸運了,心中的怪念頭終究演變為強迫症。

我腦中的怪奇小劇場

以上是我腦中常出現的怪奇小劇場,也就是強迫症。我很擔心自己會經由任何途徑感染愛滋病,於是必須再三確認沒有染上愛滋病毒,並留意日常的一舉一動,確保未來也不會感染。對我來說,愛滋病毒無所不在,可能潛藏於牙刷、毛巾、水龍頭和電話之中。我習慣把杯子瓶子擦得乾乾淨淨、討厭和別人喝同一杯飲料;身上凡是有任何擦傷,必定貼上層層OK繃。萬一被生鏽的釘子或玻璃碎片割傷,我一定會先用吸水紙包紮,同時檢查有沒有髒汙的血滴;如果腳跟乾裂,我一定會踮起腳,穿越擁擠的更衣室,深怕地板上留有血漬;我也會習慣性地檢查火車座位上有沒有針筒、馬桶蓋上有沒有任何髒東西。

身為記者,我每天都要見到許多人,握過的手也不計其數。只要我的手指有傷口,或對方手上有繃帶或OK繃,我就只想著該怎麼避免握手,容不下其他思緒。理智上,我知道自己的恐懼莫名其妙,前面那些情況都不可能讓我感染愛滋病;但這些念頭和焦慮還是不斷襲來。

碧拉在阿迪斯阿貝巴看的那位精神科醫師告訴她,她有強迫症。換句話說,她心中的怪念頭揮之不去,既無法忽視也不能克制,讓她焦慮不已;為了減緩焦慮,她開始出現強迫行為,卻反而加深了原本的執念。由於碧拉耗費許多時間在強迫症的執念和行為上,因此過得苦不堪言,生活被搞得一團糟。

大部分的人都聽過強迫症,但很容易誤解真正的症狀。一般人眼中,強迫症是行為上的怪癖。事實上,強迫症是十分嚴重的疾病,除了出現反覆洗手等強迫行為之外,還伴隨內心停不下來的胡思亂想折磨。經過診斷後,碧拉患有中度強迫症。沒錯,她雖然吃掉家中一整面牆,但頂多算是中度的強迫症,還有許多人的症狀更嚴重。碧拉每天大概花兩小時想著牆壁、吃下泥磚;但平均來說,強迫症患者一天可能會浪費六小時在執念上、四小時在強迫行為上。巴西有位叫馬庫斯的男子,他的強迫症是無法不去想自己眼窩的形狀,所以不斷用手指去摸,最後竟把自己給戳瞎了。

執念是無法關閉的視窗

假設現在有一部電腦,螢幕上有不同的視窗,還有同時進行運算的各種程式。我打字的時候,除了開著一個視窗收電子郵件,另外還有一個瀏覽器隨時更新足球賽的比數;我可以切換或拖曳視窗,任意放大、縮小、開啟或關閉。

大腦通常就是這樣處理思緒的,把專注力分配在不同的工作上,並用潛意識調整工作視窗的內容,適時引起我們的注意。

但執念就像一個大型視窗,無法縮小、移動或關閉。即使其他工作視窗跑到前面,執念的視窗卻永遠在背景運作,消磨意志、占據思緒,而且超級耗電,拖累其他工作的表現。這個視窗越來越礙眼,卻又無法強制關閉,也不能重新開機。只要清醒,就會注意到視窗的存在。就算你好不容易轉移了注意力,心裡還是很清楚自己是故意這麼做的。沒多久,這種執念又會捲土重來。執念的視窗偶爾會突然消失不見,螢幕沒有任何畫面;但只要按個鍵、移動滑鼠、腦筋一轉,它又「咻」地一聲出現了。

一九八○年代,精神病學家們還以為臨床上的執念和強迫行為很罕見;如今,他們認為約有二%至三%的人口曾經嘗過強迫症的苦頭。換句話說,英國有超過百萬人罹患或得過強迫症,美國更高達六百萬人。最常見的精神疾病中,強迫症排名第四,前三名分別為憂鬱症、藥物濫用和焦慮症。而強迫症的發生率又是自閉症和思覺失調症的兩倍。世界衛生組織則把強迫症列為第十大失能病症,對生活品質的衝擊大於糖尿病,但強迫症患者往往要隱忍十年以上,才願意尋求他人協助。

強迫症患者的男女比例差不多,通常在十多歲、青春期或剛成年時發病,影響卻可能會持續一輩子,而且不分文化、族群、種族或地域。強迫症既是個人社交的障礙,也是整體社會的負擔。患有強迫症的兒童比別人更想交朋友,卻也因此更難交到朋友。患有強迫症的成人較容易失業或單身、常常拖累家人、跟父母同住的比例較高、較容易信奉單身主義;即使真的結了婚,也不太可能有小孩,而且離婚機率較高。問題是,許多第一線的醫師並沒有發現強迫症的徵兆或症狀,也容易低估它的嚴重性。強迫症患者極少能自行痊癒,而且有三分之二的患者從未諮詢過心理衛生專業人員。

夏日晴空飄下的雪花

我的強迫症從一個突如其來的念頭開始,宛如夏日晴空飄下一片雪花。

「我們上樓吧?」女孩這麼問我。她長得很漂亮,有一頭烏黑長髮,接吻的時候,還得把遮住眼睛的髮絲向後撥開。她手臂的肌膚滑膩,印象裡有雙嬌小的手。她不曉得自己的年紀比我大,還問我:「你應該不是大一生吧?」這讓我不得不撒謊,還胡謅了自己的主修。我壓根不懂法國大革命,但聽起來總比化學工程有趣;而且老實說,我當時才念了兩個月化工,基本上也是一知半解。

身為十八歲的快樂大學生,我暫時不必去管現實的世界,白天聆聽老師講授流體力學和數學,晚上則享受玩樂的時光。我根本搞不清楚化學工程師在幹嘛,不過無所謂,反正那是很久以後的事,現在只要期待明天就已經夠美好了。

那是一九九○年十一月的北英格蘭,她身穿寬鬆的白色T恤,下半身則是紫色裙子搭黑色褲襪,腳踩馬汀靴。我很滿意自己剛留的鬢角,心想剛開始聊天內容如果很無聊,她說不定會提一提。我們離開大學校園後,走到附近有如迷宮般的連棟住宅區,我才發覺她完全沒留意我的鬢角。我們邊走邊聊,話題不脫音樂與好友,就這樣走到她家門前。她邀我進去坐坐,關上大門那一刻,新世界彷彿在向我招手。

當晚的里茲天寒地凍,是約克郡居民引以為傲的天候。女孩家廚房的爐火滋滋作響,光亮有餘但熱度不足,而寒意如影隨形,就像柴火上揮之不去的煙霧。

「上樓」聽起來感覺不賴。

「結果你跟那個女的上床了嗎?」隔天我朋友諾爾問我。

「有啊。」我撒了謊。

「有用套子嗎?」

「沒有。」

「你搞不好得了愛滋。」

「少白痴了啦。」

我有沒有和那女孩上床呢?沒有。我們有沒有用保險套?沒有。我有可能得愛滋病嗎?少白痴了。雖然聽過很多愛滋病的警語,我卻壓根沒有考慮潛在的風險。下回小心點就好了,那晚我這麼想著,隨手買了瓶酒請諾爾喝。早知道就小心點了。接下來好幾個月,同樣的念頭三不五時竄上心頭,那句「你搞不好得了愛滋」不斷在腦中迴盪,但每次我都打起精神,把這個負面想法給壓下,告訴自己少白痴了。然而,一九九一年八月某個悶熱的夜晚,我卻束手無策。

當時正逢大學放假,我徒步走回父母家,負面想法無預警地襲來:你搞不好得了愛滋。這一次,我卻怎麼也擺脫不了它,越來越心慌意亂。「少白痴了」已經不足以應付心中的恐懼和對染病下場的想像。我搞不好真的得了愛滋病。如果真是這樣,那我就死定了,人生還沒開始就宣告結束。更糟的是,無論我做再多努力、別人再怎麼安慰,都無法改變染病的事實。命運已不在我的掌控之中。我極力想掃除這個念頭,它卻從意志力的縫隙中掙脫,像雪花一樣落在心頭。然後,一片接著一片,越來越多雪花落下,終於演變為一場大風雪,心中所有角落無一倖免,全都覆蓋上厚厚一層積雪。

我打開悶熱臥房的窗戶,大口吸著新鮮空氣。關上燈後,天花板傳來夏蟲的鳴叫聲;音響的紅色電源燈亮著,從下午開到現在,感覺就像一輩子那麼久。我撕下牆上折了一角的海報,害怕不已。為什麼是我?我怕到連指尖都隱隱刺痛。我還設法說服自己,明天早上醒來就沒事了。人生嘛,難免會做惡夢,一覺醒來又是新的一天。

破曉時分,窗戶和窗簾依然敞開,念頭也還沒消失。你搞不好得了愛滋病。我下樓到廚房吃早餐,迎接嶄新的世界—人生從今天開始倒數。我看著爸媽隔著木製餐桌拌嘴,心想如果我真的有愛滋病,他們一定會很難過。我決定什麼都不說,獨自回到樓上房間,埋在枕頭裡哭泣。我搞不好得了愛滋病。

每個時代都有不同的「虎姑婆」

我所害怕的愛滋病毒,和一般大眾的認知並不一樣。現在我們知道,愛滋病毒其實很脆弱,而且傳染力不高,即使真的感染,也多半可以用藥物控制。但我腦中的執念還停留在一九九一年,至今仍沒有改變;換句話說,我的恐懼是來自一九八○年代末期的愛滋病:一旦稍有疏忽、缺乏自制,小命就會難保。當時人人聞愛滋色變,逼得英國政府在一九八六年製作一支警世的廣告:只見頹圮的墓碑,搭配「愛滋:千萬不要死於無知」的口號。

當時大眾文化的「大恐怖」本來著眼於冷戰時期的核武威脅(例如雷蒙.布力格描寫核災的著作《當風吹來的時候》),想當然爾,很快就被愛滋病取代,並且逐漸滲透到日常生活之中。一九八○年代末期的某個晚上,我那不善說笑的母親忽然跟全家說:「轉角那條街上有個男的有愛滋。真的,左右耳朵各一個。」

澳洲的情況更慘。澳洲政府播出一則嚇死人的廣告,把愛滋病毒具象化為死神,拿著保齡球把受害者一一擊倒,其中包括哭泣的女學生和帶著嬰兒的母親,最後還把他們的屍體當垃圾拖走。

整個世代的心靈因此受創。早在一九八三年,也就是發現愛滋病毒的兩年後,出現了首批「恐愛滋症」患者:兩名有潛在精神疾患的男子,年約三十多歲,愛滋病毒檢測都呈陰性,卻怕愛滋病怕到身心俱疲。到了一九八七年,學者專家擔心,大眾對於愛滋病超乎常理的恐慌將持續蔓延,傳播速度可能比病毒本身還快,因此在德國慕尼黑召開會議,商討相關對策。

愛滋病毒所引起的後續效應只是一個例子,但強迫症仍反映了社會的恐懼和焦慮。一九二○年代,美國醫界發現「恐梅毒症」的現象急速擴散,恰好與政府宣導梅毒危害的時期重疊;一九六○和七○年代,大眾注意到石棉的危害,於是越來越多人對石棉產生超乎常理的恐懼;一九八○至一九九○年代,恐懼的對象則換成了愛滋病。美國精神科醫師茱迪絲.拉波伯爾的作品《無法停止洗手的男孩》讓許多人第一次認識什麼是強迫症。她在書中寫到,到了一九八九年,向她求助的強迫者患者中,有三分之一都跟愛滋病有關,而愛滋病的威力「實在太可怕、使人失去理性,很可能是強迫症患者幻想的頭號敵人」。

現在來到了二十一世紀,社會上又出現新的問題,足以讓人寢食難安。二○一二年,澳洲科學家公布了首批恐懼氣候變遷的強迫症患者。氣候變遷成了新時代的虎姑婆,就跟一九八○年代的愛滋病一樣,把全球籠罩在陰影下,並搭配大眾媒體種種駭人聽聞的報導(我承認,我以前專寫這種報導)。這類強迫症患者中,有些人擔心溫度上升後,家中貓狗的飲水會很快蒸發掉,於是一再檢查碗裡的水;有些人則是不斷確認水龍頭、電暖器和電爐是否已經關好,並不是怕自己會怎麼樣,而是擔心萬一粗心大意,浪費了水資源或增加溫室氣體排放,會對環境造成衝擊,進而危及地球的命運。一名男子滿腦子想著全球暖化會害他的房子垮掉,動不動就要檢查踢腳板、水管和屋頂有沒有裂縫,並且不斷開關家中的木門,只為了確認氣候變遷沒有帶來白蟻。

不只是龜毛而已

社會上最常見的迷思,就是「強迫症只是過分講究整潔與衛生」。這實在不能怪醫師和科學家,畢竟數十年來,他們一直很努力糾正大眾的錯誤觀念。英國倫敦的塔維史托克中心專門負責診治精神疾患,心理學家查閱該中心的病歷資料後發現,許多有力證據都顯示,一九六○年代強迫症患者的思維與行為跟社會的認知有所出入。他們進行了一項實驗,每位患者都必須回答將近九百個與自己態度和行為有關的是非題。接著,科學家會特別檢視那些與強迫症特質有關的問題,看看患者的答案,例如:「我時常因為一個念頭,就悶悶不樂好長一段時間。」「我如果字寫得整齊漂亮,就會相當得意。」

這些心理學家運用統計學的因素分析,把所有看似相關的答案加以統整,推測如果患者針對特定問題回答「是」,會怎麼回答其他問題。

他們最後發現了兩種截然不同的行為模式,分別稱為A型與B型。A型患者做起事來一絲不苟,比如摺衣服絕不馬虎,而且非常注重守時的觀念;B型患者則是每件事都要再三確認,容易產生負面想法,還偏好背誦數字。

根據定義,B型患者的日常生活會受到雜思干擾,會不由自主地做些不必要的事情,屬於典型強迫症的症狀;A型患者過度講究系統與方法,特別注意細節、非常厭惡髒亂,心理學家把這類症狀稱為「強迫型人格疾患」,看起來與強迫症很像,但兩者其實不太一樣。

這兩種疾患沒那麼壁壘分明,有部分特徵與症狀是重疊的。強迫型人格疾患有可能演變為強迫症;事實上,多年來學界都以為只有強迫型人格疾患的患者,才有得到強迫症的風險。但是,兩者有個很明顯的不同。強迫症的定義是內心充滿自我矛盾的念頭,違背對自己的認知;強迫型人格則與自我相容,符合個人的渴望和需要,因此非常容易接受。換句話說,強迫症折磨患者本人,而強迫型人格則是折磨患者的親朋好友,患者本身通常樂於把一切打理得整齊乾淨,甚至引以為傲。

強迫型人格疾患患者的家中,所有家具都會擺在定位;但強迫症患者的清潔習慣,多半局限於特定的房間。因此,刷洗得閃亮亮的廁所旁邊,可能是髒到發臭的廚房,裡頭堆著放了好幾個月的食物;一天得洗手兩百次的強迫症患者,可能好幾個星期都不換內褲。

一般人掛在嘴邊的「龜毛」,多半就是指強迫型人格。其實,「龜毛人格」一說來自佛洛伊德對強迫症的研究……嗯,只能說不意外。佛洛伊德認為,小孩會經歷一段「肛門期」,在這個時期裡,他們對自己的排便很感興趣。但小孩實在很可憐,因為這段時期,父母剛好也很關注孩子的排便,設法告誡他們大便不能拉在褲子上。

佛洛伊德指出,這段期間產生的心理衝突—有時候光是父母干涉孩子上廁所的時間和方式,都可能讓孩子內心產生混亂,並以特定的人格特質浮現,例如重視整齊、性情頑固和控制欲強,反映出努力想掌控自己的排泄行為。這些都是佛洛伊德所認為的典型肛門期人格,這些行為特質延續到成年,就是所謂的龜毛。

一般人聽到強迫症,通常會聯想到龜毛和強迫型人格,腦海還會立即浮現一整疊摺好的毛巾,以及書架上排列整齊、分門別類的書本。二○一一年九月,倫敦的老牌百貨公司「賽福居」開始販售「強迫症專用砧板」,上面有一排排的線條和量角器,方便切出大小相同的分量。我當初連絡了許多家出版社,討論本書的撰寫事宜,其中一家出版社建議在封面放一塊肥皂。一般認為,強迫症患者的家中一塵不染,客人在裡頭打個噴嚏,都會讓他們抓狂。《認識強迫症天才班》的封面就是一整排衣架,上頭掛著燙得筆挺的白襯衫。的確,強迫症可能以這種方式呈現,但是這些經過自我篩選的過程,無法交代引發強迫行為的擾人念頭。

強迫症並不罕見

強迫症光譜上最令人煎熬的症狀,應當是「身體畸形恐懼症」。這個症狀會讓人過度在意外表的缺陷,通常是不滿意自己的樣子,但有時候是挑剔別人的容貌(所謂的「身體畸形恐懼投射症」)。這類患者的男女比例相當,多半是在意自己臉上或頭部的瑕疵,就算是一點點皺紋,他們都能當成難看無比的畸形。他們每天會花好幾個小時,強迫執行特定的儀式,可能是反覆檢查鏡中的自己,或者刻意上好幾層妝。這些患者多半認為自己外表的缺陷會嚇到其他人,有人甚至把自己關在家裡;即使出門,也要戴上假髮、帽子、墨鏡等配件,或是走路要維持特定姿勢;有些人只要經過商家或汽車的窗戶,就一定要照一下鏡子;還有人會把家裡所有的鏡子都蓋上毛巾。大部分患者都要再三確定自己外貌正常才能安心,且約有四分之一的患者會出現自殺的念頭。

不過,這種恐懼症並不新奇。早在一八九一年,義大利精神科醫師恩里科.摩瑟利就接手過類似病例,他說:「病人在日常生活中,會忽然萌生對身體畸形的恐懼,無論是說話、讀書或吃飯到一半,隨時隨地都可能出現這種念頭。」根據統計,目前約有一%至二%的人口罹患這種疾病。但是就跟強迫症一樣,患者本身羞於啟齒,再加上醫生不夠敏銳,導致診斷出來的病例比實際上要少。身體畸形恐懼症患者往往把真正的想法藏在心裡,因為怕別人會嗤之以鼻,批評他們虛榮或自戀;在臨床上,這些患者也比強迫症患者更容易被判定為妄想,因為他們較不會認知到自己的念頭或行為有多麼荒唐。

有人會把身體畸形恐懼症和「肢體健全認同障礙」混淆。所謂的肢體健全認同障礙,指的是身體健全的人覺得多了一隻手或一隻腳,因此會要求醫師幫自己截肢;如果醫師拒絕動手術,患者就會試著用斧頭、菜刀或自製的裁切器來完成心願。

如果腦袋浮現的擾人念頭跟外表無關,而是跟健康有關,那就有可能是「慮病症」。就像我們會形容某人「有點強迫症的傾向」,這個症狀也已經脫離了原本的臨床定義。許多人以為,慮病症患者就是對鼻塞和咳嗽等小毛病大驚小怪,或者一頭痛就擔心長了腦瘤。

這種症狀聽起來好像不嚴重—還讓人覺得有點蠢,但是真正的慮病症患者在日常生活中所受的煎熬,其實並不亞於強迫症患者:對罹病的焦慮轉變成執念,再用繁複冗長的強迫行為去壓抑。他們會自己量體溫、脈搏和血壓,反覆檢查自己的吞嚥能力、追蹤尿液和排便情況,並留意疑似癌症的腫塊。有些患者本來健健康康,但身體經過百般折騰後,反而出現變化或不適。他們也需要獲得別人的安撫才能放心,包括親朋好友、醫師、專家、醫院專線、網友等等。強迫症是源於內心的念頭,慮病症則沉溺在身體的感受,並將影響加以誇大。

厭食症和暴食症等飲食疾患,同樣有與強迫症明顯相同之處。重複出現的強烈念頭,迫使患者採取特定的行為模式來減少焦慮,譬如拒絕進食或吃個不停,隨之而來的就是催吐或劇烈運動等強迫行為。其中,刻意壓抑念頭似乎是關鍵所在。暴食症患者很厭惡自己的飲食習慣,努力克制卻不得要領,反而更容易出現暴食的行為。厭食症患者的執念和強迫行為則可能無關食物或體重,包括想把東西對稱排列等非理性的欲望。

近年來,學界又新增了許多類似強迫症的精神疾病,其中之一是「白日夢適應失調症」。佛洛伊德認為,白日夢反映幼稚和神經質的特性;到了現在,心理學家和神經學家把白日夢(又稱恍神或發愣)視為人類認知中相當正常的部分,而且說不定可以派得上用場。白日夢可能幫助我們解決問題,我們通常也能適時回到現實。但有些人白日夢的情況十分嚴重,成了一種強迫行為,就算不想做白日夢也難,日常生活因而大受影響。美國女子瑞秋就是最早診斷出有此症狀的患者之一。

一九七○年代,瑞秋還是個小女孩,大部分時間都活在自己編織的幻想世界中。她會想像自己出現在最愛的電視劇中,並在腦海中自行演出各種情節。到了青少年時期,瑞秋才發現,這項自己與父母原以為無害的嗜好,竟然開始失控。她回憶起那段日子,白日夢占據了她的生活,最後甚至無法控制自己腦中的想法,就像強迫症患者提及心中執念時會說的話。

瑞秋後來成為出色的律師,也積極尋求醫生的協助,最後則是仰賴治療強迫症的藥物。瑞秋並不是個案。白日夢失調症患者有個專屬的網路論壇,叫做「危險心靈」,全球共約有兩千兩百名會員。二○一一年,紐約學界首次公布了這項疾病的學術報告,共有九十人透過電子郵件受訪,包括七十五名女性和十五名男性,他們自稱有嚴重的白日夢問題。結果顯示,這些受訪者雖然互不相識,但是想法和行為非常相似。

許多受訪者指出,他們每天平均花超過一半的時間在做白日夢,而只有五分之一的受訪者認為白日夢無害,其他人都曾想戒掉這個習慣。還有四分之一的受訪者認為,做白日夢已經成了某種癮頭、執念或強迫行為。

強迫症一族的成員不止這些。你會不會檢查另一半的內褲,找尋她(他)拈花惹草的蛛絲馬跡?另一半自己出門前,你會不會監督她(他)的穿著打扮?這兩題是義大利比薩大學學者所設計「嫉妒問卷」中的第二十九題和三十題,目的在於研究稱為「強迫型嫉妒」的精神疾患—也有些學者稱它為「非妄想型病態嫉妒」,並將它歸類於強迫症的一環。這些患者的行為與強迫症類似,腦中只要浮現執念,就必須透過反覆檢查和確認才能放心;他們也會採取預防措施,以避免產生這種念頭,譬如把另一半關在家中,這樣對方就沒有機會出軌了。

如果考量到前述種種症狀,強迫症就沒那麼罕見了,各位身邊多少都有這樣的人。不過,這些強迫症相關疾病的患者還有另一項共通點,就是通常不太願意把問題跟別人說。由於患者的症狀通常涉及羞於啟齒的禁忌話題,因此不容易為社會所接受。他們承認這些黑暗念頭反映自己真正的本質,所以自己一定是瘋子、壞蛋或危險分子。這樣的描述一再出現,讓人覺得習以為常,但這種標籤的殺傷力卻不容小覷。

我以前也常試著把對愛滋病的擔憂告訴朋友。我並沒有說出恐懼的來源,比方說搞錯牙刷之類的事,盡量模糊細節,但我以為籠統的話頭會有幫助:「該不會有愛滋病之類的吧,不覺得怪可怕的嗎?」朋友的反應多半是輕推我一下、眨眨眼睛、嘴角揚起會意的微笑:「你釣上哪個馬子啦?」即使到今天,只要我坦承自己從青春期開始就極度害怕愛滋病毒,旁人立刻就會覺得一定是因為我很淫亂—真的能淫亂才有鬼啦,因為強迫症根本就令人性趣缺缺!

現在的人們會談到精神疾病遭汙名化的事,而且這的確是事實。一般的重感冒或胃痛,理應提供症狀的細節,甚至越詳細越好;相較之下,如果提到精神衛生的議題,不但會讓場面冷掉,還會替對話畫下句點,並伴隨一陣沉默和尷尬的目光。我在找工作的時候,都不會告知這件事。「你有精神疾病嗎?」換做是你,敢承認嗎?

對於部分精神疾病來說,汙名化的現象已經沒有以前嚴重,憂鬱症就是一個例子。我們不時會抱怨自己有多焦慮,彷彿這是忙碌又美好的生活應該付出的代價;我們也可以比較大方地討論思覺失調症和躁鬱症。但是,強迫症的去汙名化仍有好長一段路要走。從前面所描述的各種案例不難得知,多數人因為深怕自己被貼上「暴力」或「變態」的標籤,就連稍縱即逝的念頭都不敢提起,患者又怎麼敢對鄰居說,自己甩不掉想雞姦寵物兔的想法?又怎麼敢向同學坦承,因為整天擔心自己變成老鼠,所以要再三檢查自己有沒有長尾巴?這兩個都是真實的強迫症病例。換成是你,敢承認嗎?

作者簡介

作者簡介

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)